同步操作将从 FlameAI/SIGer 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!

确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。

欧阳自远院士揭秘:为何美国之后几十年来再无人登月 月球 #宝藏二创榜##电影二创榜##闪光达人创作营#

————— 2022-12-12 —————

袁德俊 19:14

您在群里的分享我都看在眼里记在心里的。

袁德俊 19:15

我给您助攻。

大灰狼 19:17

大灰狼 19:18

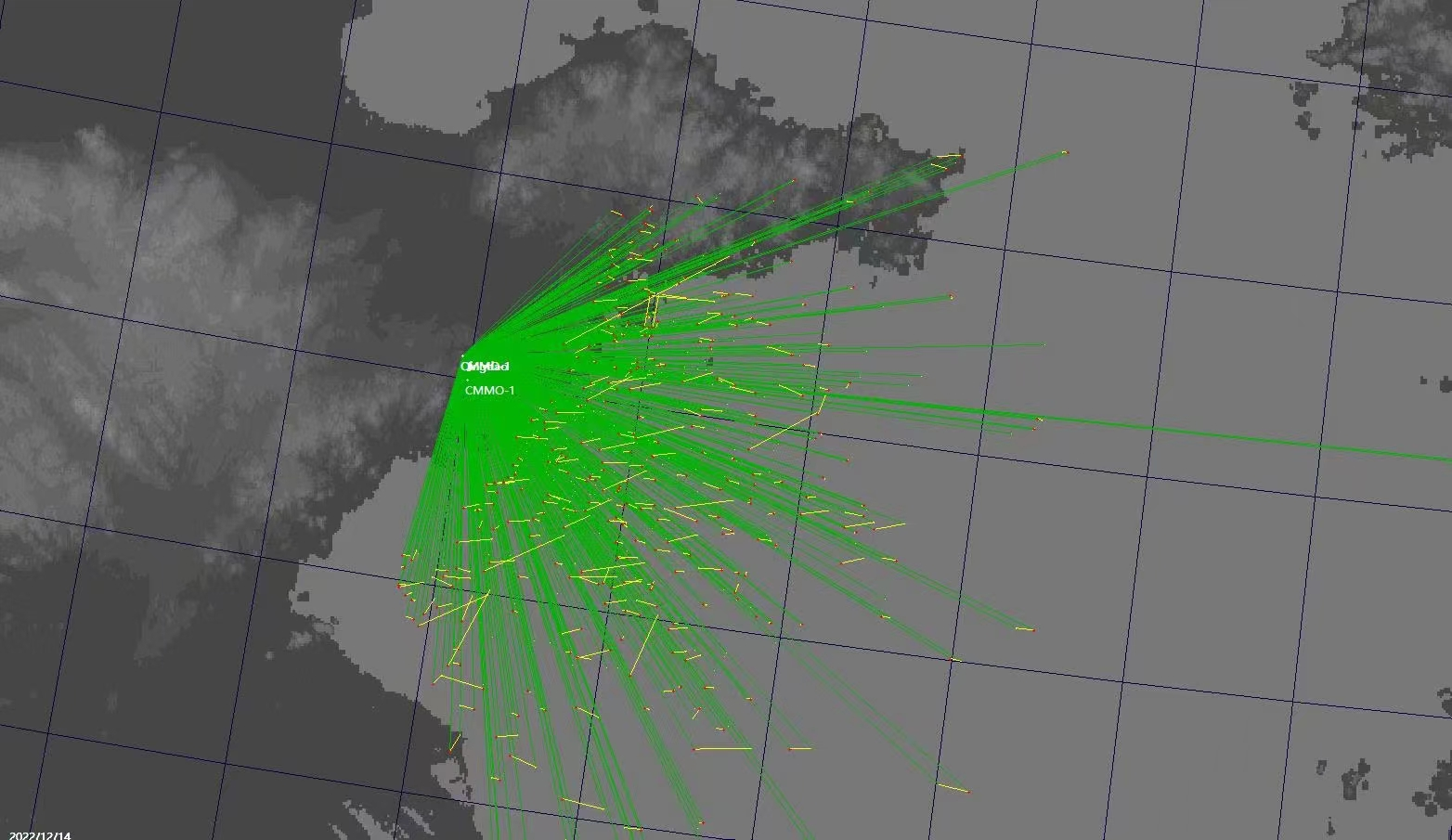

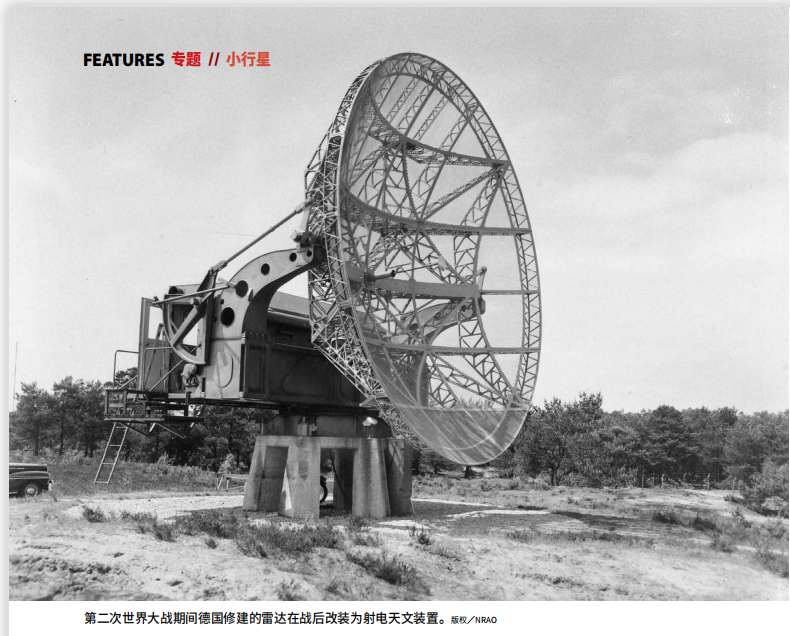

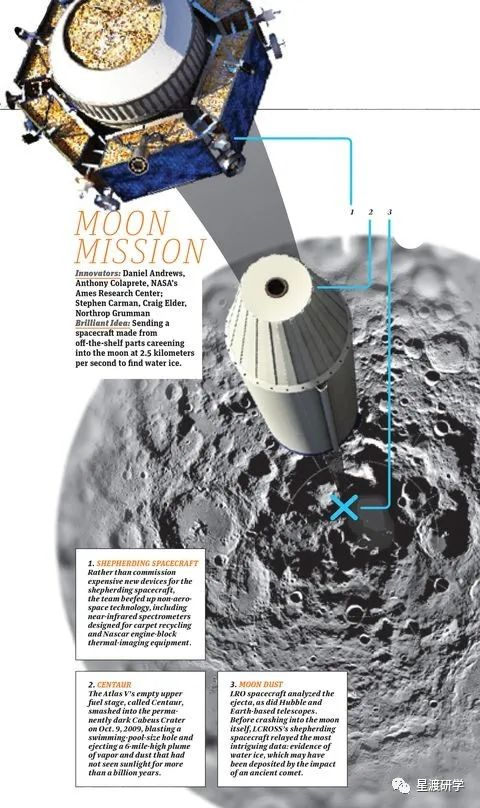

这个事儿是近地小行星防御,用雷达预警的介绍

大灰狼 19:19

大灰狼 19:20

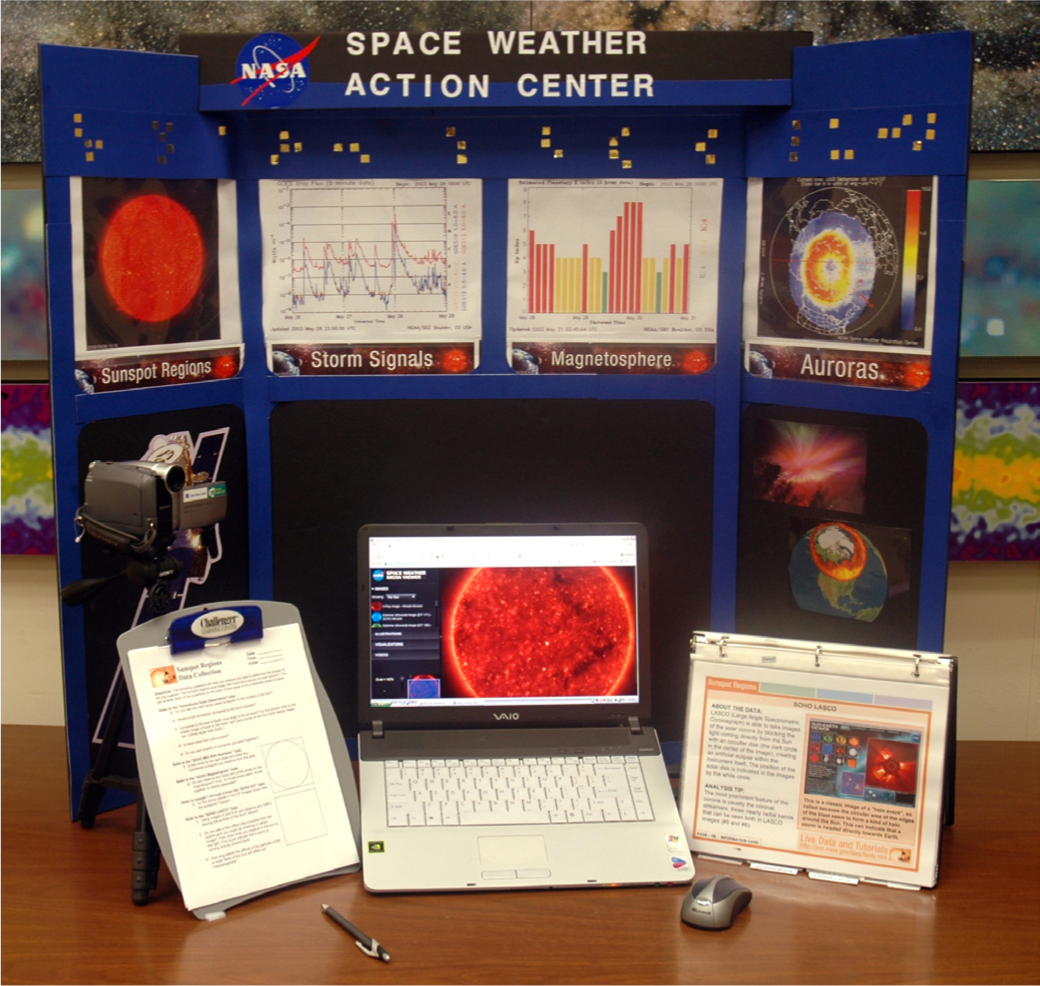

这些都可以考虑用于你们那边的科普

袁德俊 19:20

z这是 SIGer 发展的好的频道, RISCV 的早期作品。 已经有了自己的 IP 核,年底会发一个版本。就学习来讲,全栈学习,已经不能只停留在技术啦。才孕育出了 OPEN1059 遥望比邻。上个月参加的 航天软件工程的一个培训,基本FPGA 技能,在 RISCV 频道的 SIGer 少年芯 项目 90% 都是涵盖的。2023年,需要平老师这样的大咖给青少年指引方向,开拓视野。

大灰狼 19:21

是应该这样

袁德俊 19:22

马上 SIGER 500期即将完成 ,2023年 一定是选题向纵深发展的阶段,很可能会在半年内实现 1000期。这会是一个质变的过程。现在对于青少年科普有一个误区就是当他们是小朋友看。实在是大大的错误。SIGer 遇到了很多年轻人都表达了这个问题。不设限,才是将未来交给年轻人的正确姿态。

袁德俊 19:24

从您上次群里,助攻,我就感觉不一样。加了您,做了功课,才知道自己遇到真人前辈啦。感谢您的支持!等同学们学习一段时间,再向您请教。平时不用特地关照,自然分享即可。

袁德俊 19:28

这是SIGER除了天文在航天领域的内容积累,就编辑能力上SIGER已经很自信了。也是很主要的学习方式。您可以重点 OPEN1059 项目,从动手实践方向上给予重点指导,学以致用,实践是必须的。RISCV的频道就是围绕实际的FPGA开发板展开的,选题都很实用。

袁德俊 19:28

先想到这些。[抱拳]

大灰狼 19:38

日拱一卒,功不唐捐,玉汝于成,溪达四海。

稳步推进,不求突飞猛进

袁德俊 19:55

嗯,有兴趣,一点一点学。

袁德俊 23:12

袁德俊 23:13

大灰狼 23:14

这个事儿我不明白。你可以找专业团队成员。包括上海天文台的团队

袁德俊 23:14

平老师下午转发给我的文章可以作为 您的文集帮您整理。也是一个系统学习您的著作的机会。经过一段时间的积累会有比较完整的知识体系的建立。

袁德俊 23:21

「大灰狼: 这个事儿我不明白。你可以找专业团队成员。包括上海天文台的团队」

—————————

刚转发给您的是我在赵 LAMOST 的资料找到的,结合您发给我的,我总结一个方向,您听听看。望远镜从观测的波长分无线电和可见光。在雷达技术的使用分主动和被动。siger 天文社曾经探讨过制作望远镜的问题。而巡天和太空探测没有离开望远镜这个主题的。SIGER 的基础在电控和计算机。缺少的就是北向的应用,所以才选择航天,天文等领域做跨界学习,我们比喻为 栈溢出学习。是否设计一个循序渐进的 望远镜 制作的项目目标,来辅助 同学们学习,从动手做中,实践验证所学的知识。也正是看中这方面的资源,在同学们遇到瓶颈的时候,可以予以指导。我在中学带科技社团,高中的同学,每个人都需要立项学习,分成兴趣小组,曰 高研组,虽然不是所有同学都可以取得成果,但相当的同学都有了长足的进步。实践立项是起点,是方向选择。所以,特地请教您。

袁德俊 23:24

现在确实有视野不足的问题,很难有明确的学习目标。

袁德俊 23:25

SIGER 做两方面的努力,一个是从同学这边鼓励自发的提需求,可以天马行空。另一方面从专家老师这边给予指引。希望能有个很好的对接。为您整理文集是个很好的学习机会,已经收下。

袁德俊 23:26

比较晚了,打扰您休息![抱拳] 不急回!

————— 2022-12-15 —————

大灰狼 16:36

大灰狼 16:37

大灰狼 16:37

青岛艾山天文台2022年双子座流星雨观测分析报告出炉,1600多颗流星闪耀天际。

大灰狼 16:37

————— 2023-01-10 —————

袁德俊 11:56

平老师您好,SIGER 新年礼物请收下,遥望星海挂历已经到货,您的收件地址和收件人是?我给您快递。[合十]

大灰狼 12:15

[合十]谢谢,

大灰狼 12:16

今天在主持会议,一天,几十个学生的开题、进展审查

————— 2023-02-08 —————

袁德俊 08:51

[应用消息]

袁德俊 08:52

激光后向反射镜,是这篇论文里讲的测距用的吗?看您群里评点印度月球车

大灰狼 08:53

是

袁德俊 08:54

能否推荐几篇关于月球找矿需要的传感器,都是解决啥探测任务的。开个头给同学们。我们好好学习下[抱拳]

袁德俊 08:57

然后地球上实验系统是如何搭建的,需要考虑的问题是怎样的。之前群里有老师介绍月壤模拟,关于星际探索,如何设计系统,出发前在地球应检尽检充分测试是必须的。如何开始着手?也希望平老师推荐些资料。[抱拳]

袁德俊 09:08

到问问题了才知道缺的课太少。

大灰狼 09:50

不同波段的光谱仪,质谱仪,多光谱照相机…类似的原位和遥感设备

大灰狼 09:50

这个事儿,就搜吧,二十多年的在线资料,英文、日文、德文、中文的许多

大灰狼 13:51

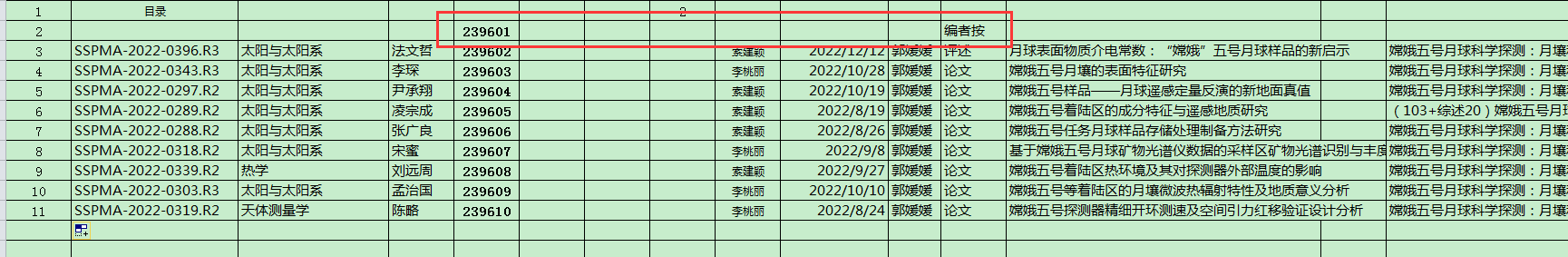

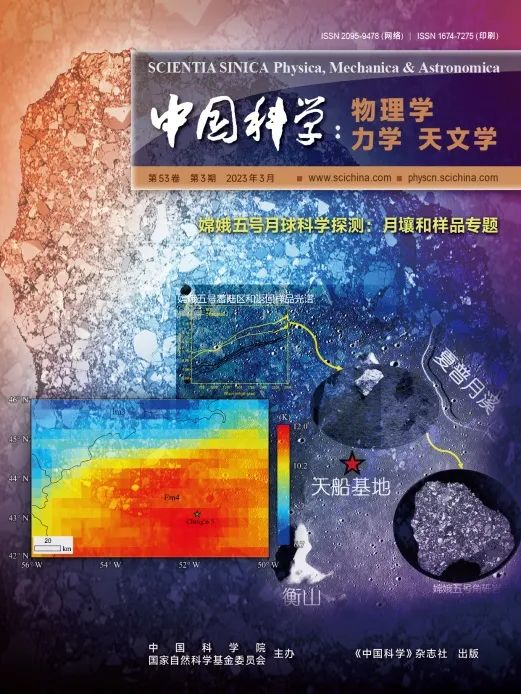

受景益鹏院士、副主编委托,牵头召集中国科学物理力学 天文 中文刊 嫦娥-5号 专辑一期。电子版已经上线,纸质刊安排在春季发行。

大灰狼 13:51

[文件: 中国科学: 物理学 力学 天文学.pdf]

”嫦娥五号月球科学探测:月壤和样品“专题编者按

| 期刊 | 中国科学: 物理学 力学 天文学 |

|---|---|

| 稿件ID | SSPMA-2023-0050 |

| 稿件栏目 | 编者按 |

| 作者提交日期 | 2023-02-07 |

| 参与作者列表 | 平劲松 |

| 关键词 | 嫦娥五号, 月球科学, 月壤和样品 |

| 英文关键词: | |

| 学科领域 | 太阳与太阳系 |

大灰狼 13:51

袁德俊 13:57

[强]

大灰狼 14:10

十几个教授审稿把关

袁德俊 14:11

这是一期的活儿是。不是新刊啊

袁德俊 14:12

这周SIGER出一期学习笔记。再请您指导[抱拳]您忙先

大灰狼 14:14

好的,我学习一下

袁德俊 17:19

点子刊有连接和下载地址吗?能转载其他老师的文章吗?可以推荐一下。

袁德俊 17:20

袁德俊 17:30

袁德俊 17:30

袁德俊 17:32

可以出一个栏目 SIGER 小编读论文 “囫囵吞枣” 生啃模式。

————— 2023-02-12 —————

大灰狼 15:21

我于2003年使用重力数据推测、并跟团队于2009年获得新的重力与地形观测数据,从而证认月面这个the Marius Hills 丘陵地区是一个超大型盾形火山、质量异常区。这是嫦娥一号探月工作中的遥感探测的一个有意思的新发现。[呲牙]

大灰狼 15:21

[文件: Hooper_2023_Planet._Sci._J._4_26.pdf-Hooper_2023_Planet._Sci._J._4_26.pdf(请在附件中查看)]

大灰狼 15:22

这个文章和Marias Hills的地形地貌地质相关信息,可以让同学们整理一下,科普

袁德俊 16:17

这个厉害啦 [强][强][强]

一起遥望星海:

我的初步方案。以太空美景作为封面,遥望星辰大海是我们共同的理想。摘转几篇和青少年相关的内容体现苏老师的行动。收录到 遥望比邻频道。也可以收录到校园频道。

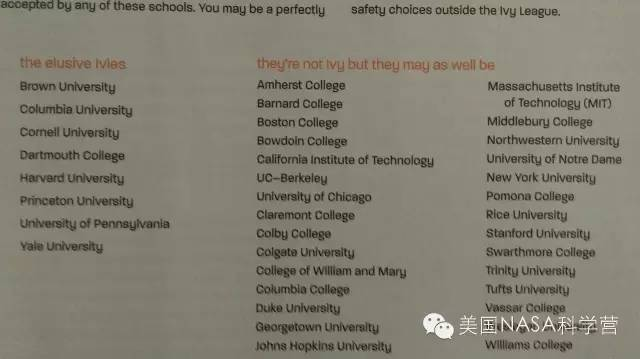

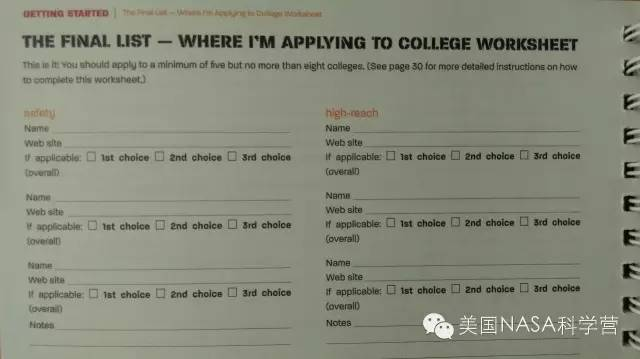

北美教育

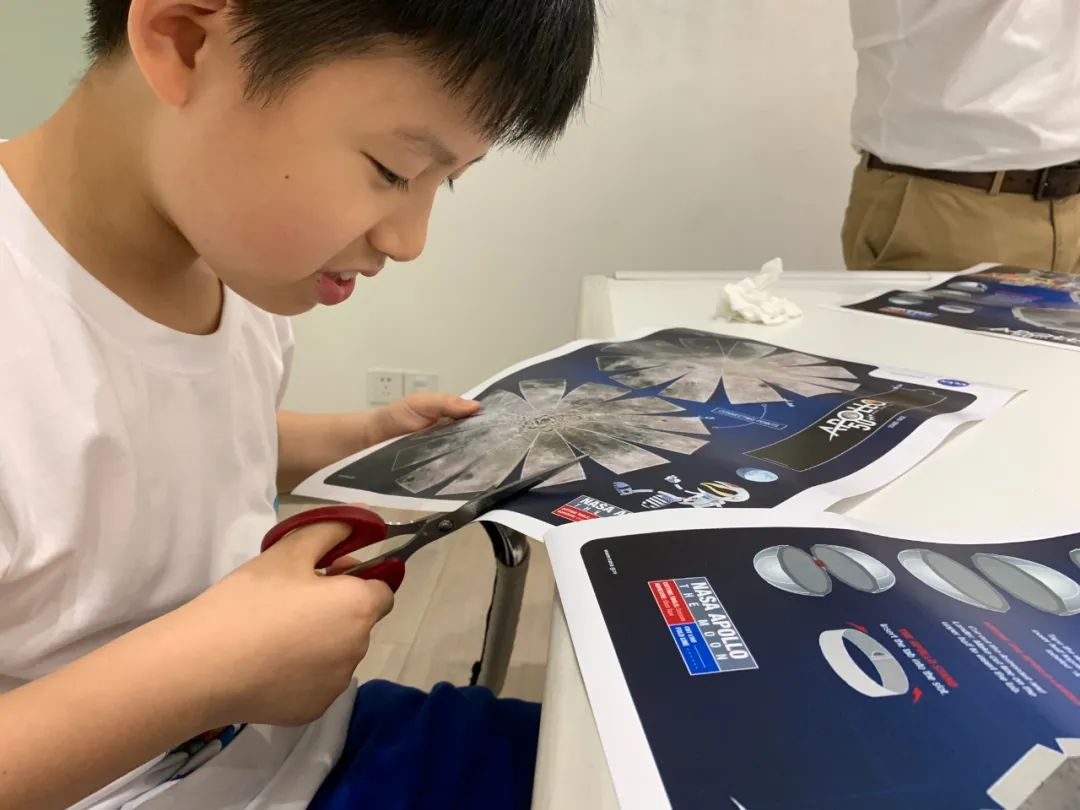

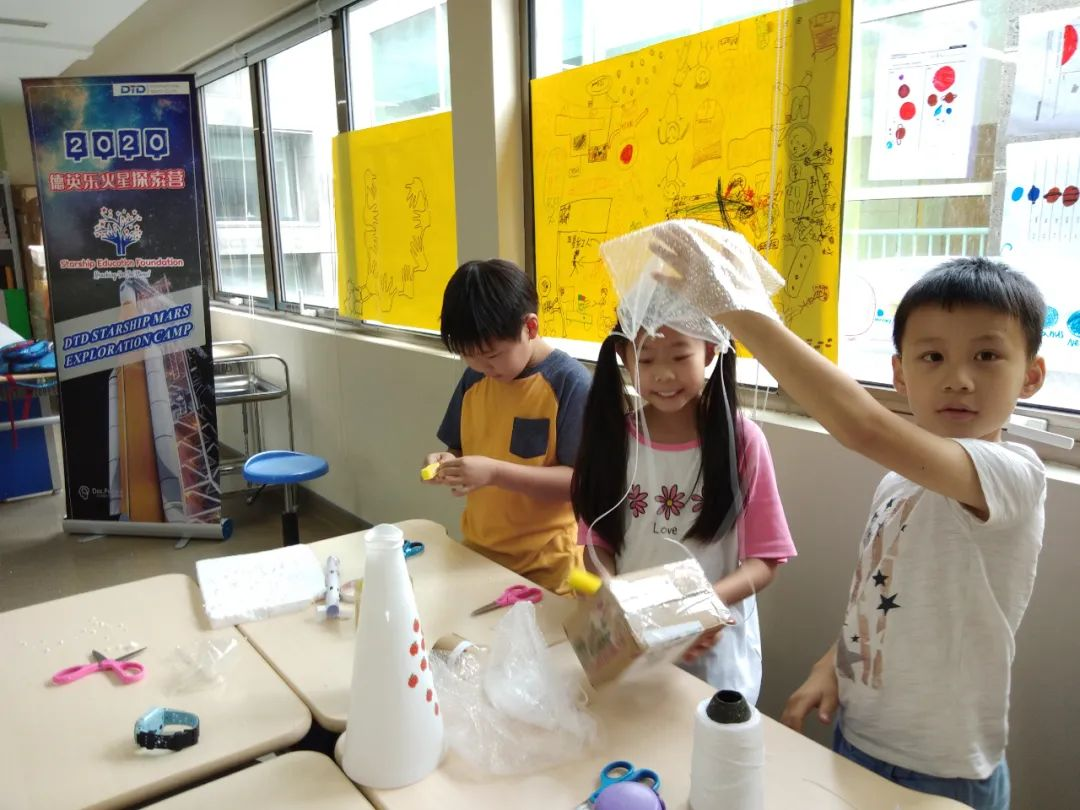

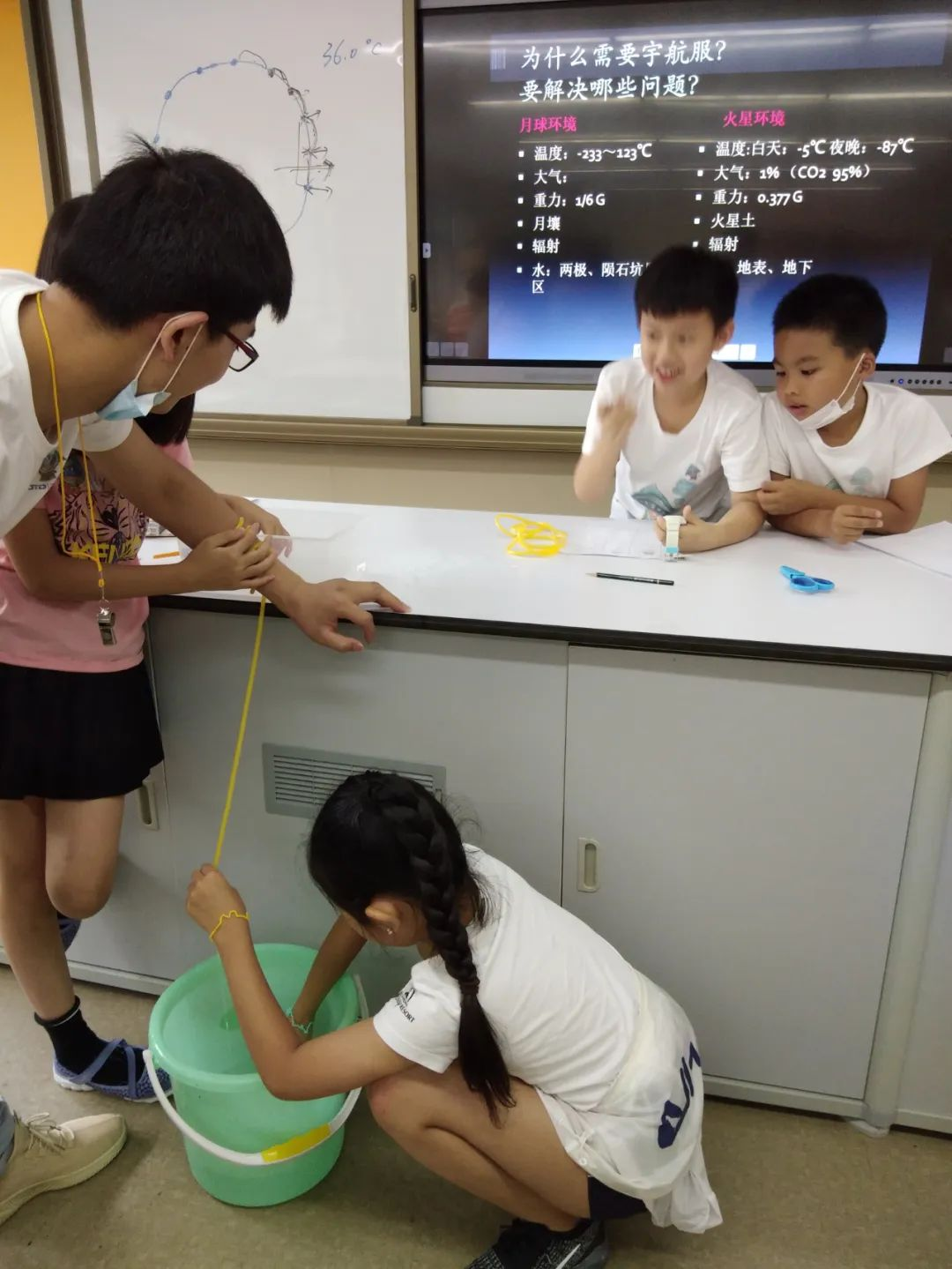

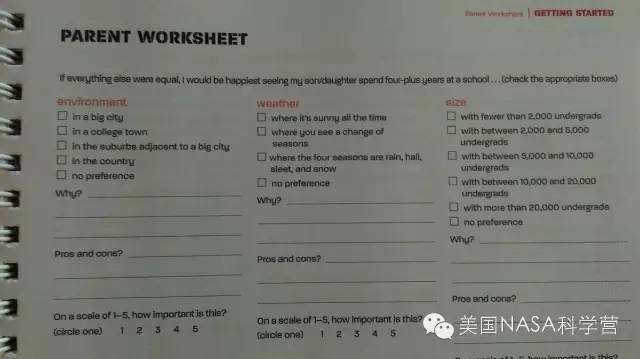

我现在主要在国内做教学及小课题研究,明年会重新开始带学生去美国,参加夏令营、科考、参加NASA竞赛;您可以宣传一下正在进行航天教育的学校以及喜欢太空的小朋友们的故事,我带的一位学生北美国名校UIUC录取了,他读的材料专业在全美排名前十。这个故事可以分享一下。当时做的课题就是用模拟火星土(从美国进口得)做砖,并测试其物理指标

[文件: 中国科学: 物理学 力学 天文学.pdf]

”嫦娥五号月球科学探测:月壤和样品“专题编者按

| 期刊 | 中国科学: 物理学 力学 天文学 |

|---|---|

| 稿件ID | SSPMA-2023-0050 |

| 稿件栏目 | 编者按 |

| 作者提交日期 | 2023-02-07 |

| 参与作者列表 | 平劲松 |

| 关键词 | 嫦娥五号, 月球科学, 月壤和样品 |

| 英文关键词: | |

| 学科领域 | 太阳与太阳系 |

Article | Free Content

基于两光子偏振-空间模超纠缠态的高容量的量子秘密共享协议

Feng LIU, YuGuang YANG

This paper proposes a feasible high-capacity tripartite quantum secret sharing protocol based on the two-photon polarization-spatial-mode hyperentangled state. Alice, the secret owner, prepares polarization-spatial-mode hyperentangled photon pairs and distributes them to two agents, Bob and Charlie. Using nonlocal complete Bell state analysis technology assisted by spatial mode entanglement, the two agents can collaborate to distinguish Alice’s Bell state in polarization degree of freedom. Only linear optical elements are needed to construct the agents’ measuring devices, which makes the protocol more feasible in experimental implementation. Compared with the existing quantum secret sharing protocols based on two-photon entanglement, this scheme does not need two-way quantum communication and has high capacity because it can transmit two bits of information with a polarization-spatial-mode hyperentangled photon pair. The proposed quantum secret sharing protocol is secure and reliable due to error correction and privacy amplification technology.

Article | Free Content

超临界CO2渗流的流-固-热多场耦合机理研究

Bing BAI, […] Yan JIN

Clay swelling and dispersion easily occur when encountering water for shale formation, resulting in problems related to wellbore collapse when using water-based fluids, such as drilling fluid or poor fracturing stimulation when using water-based fluids as the fracturing fluid. Supercritical carbon dioxide (ScCO2) can effectively protect the clay from hydration and avoid formation damage. Based on this, basic research studies have been performed by researchers regarding the exploitation of shale oil and gas resources using ScCO2. The multi-physics coupling model describing the water seepage process cannot explain the ScCO2 seepage because of a great variation in the physical properties of CO2 with temperature and pressure. To construct multi-physics coupling models capable of reflecting the ScCO2 seepage process when developing oil and gas resources using ScCO2, the thermal-hydro-mechanical coupling models are established in this study based on the transport and thermodynamic properties of ScCO2, combined with the law of effect of ScCO2 dissolution on the mechanical properties of shale. The finite element method is used to study the distribution of formation temperature, pore pressure, and stress with time and location of ScCO2 seepage, and the comparison of multi-physics fields is performed between ScCO2 and water seepage. The results indicate that the compared with water seepage, the formation temperature variation of ScCO2 seepage is greater, the pore pressure is lower, the stress difference near the wellbore in the direction of minimum in-situ stress is bigger, and the tangential stress in the direction of maximum in-situ stress is lower. This study can provide theoretical basis for wellbore stability analysis when using ScCO2 as the drilling fluid and fracturing design and evaluation when using ScCO2 as the fracturing fluid.

Editorial | Free Content

论 文 | Free Content

中国SKA区域中心跨洲际高速数据传输进展及展望

GUO ShaoGuang, […] WU XiaoCong

The Square Kilometre Array (SKA) is the largest radio telescope, and the data generated from its observations are first transmitted from Australia and South Africa to the scientific data processing center 100 km away, and then distributed to various SKA Regional Centres (SRC) with a distance of tens of thousands of kilometers through a high-speed network.In the SKA Phase 1 (SKA1) stage, 710 PB of data needs to be distributed to each SRC through a network of at least 100 Gbps each year. Such high network bandwidth and data scale bring great challenges to data transmission and distribution. This study analyzes a variety of network protocols, such as TCP/UDP/HTTP, and uses different software in the field of radio astronomy for testing and research. Then, the optimal transmission scheme parameters under the current infrastructure of a 10 Gbps network are obtained. In this study, the factors affecting high-speed transmission are discussed, and the corresponding performance optimization strategies are given.This study provides the technical foundation for China's network construction and layout before the official observation of the first stage of SKA and the technology accumulation of global network operations of the SRC in the future.The technical details and methods described in this study are essential for scientific applications that rely on large data cross-international nodes.

论 文 | Free Content

SKA低频成像管线并行优化

WEI JianWen, […] AN Tao

Data processing of the square kilometer array (SKA) is performed in pipeline mode, and the execution efficiency of pipeline mode is an important factor in SKA data processing. Continuum imaging is a primary observation mode of SKA and a prerequisite for many other scientific works. In this paper, we take the imaging pipeline of the SKA low-frequency precursor Murchison widefield array as an example and optimize the parallel processing pipeline on the China SKA regional centre prototype (CSRC-P). Previous optimization schemes have focused on a few performance hotspots and lacked systematic optimization of the overall pipeline, resulting in a relatively poor overall speedup ratio. In this paper, we propose a global optimization scheme that combines C+ multi-threading, Python multi-processing, and Shell multi-tasking parallelism for pipelines using multiple programming languages and image datasets that can be processed independently and verify the accuracy of the optimization results. Experiments show that the optimized pipeline achieves an overall speedup of 2.7- and 2.4-fold on the x86 and advanced RISC machine (ARM) nodes of CSRC-P, respectively, and the ARM compute nodes show good adaptability to SKA applications. The optimization strategies and methods in this paper also apply to other SKA applications and will be useful for the scientific operation and future operation of the SKA precursor telescope.

嫦娥五号月球科学探测:月壤和样品专题·编者按

Special topic: The regolith and sample of the Chang’E-5 lunar scientific exploration

月球表面土壤是月表岩石遭到太空陨石撞击和太空风化长期作用的一类特殊物质。保存了关于月球火成活动、火山成因、月球水和挥发分含量与来源、太空陨石、空间天气等丰富的信息。去月面采样,开展原位和返回地球后的分析,是获取这些信息、揭示月球与月球空间演化奥秘的重要手段。

经历了飞行试验验证和实际采用任务两个阶段的成功实施,2020 年 12 月 17 日,搭载了从月球正面风暴洋北部成功采集的 1731 克样品的嫦娥五号样品舱顺利返回地球、并成功着陆,标志着我国通过航天任务首次完成了从地外天体样品采集。嫦娥五号月球采用返回任务,通过原位探测、遥感探测、样品分析、拓展应用等多方面开展了对月球的科学探测。特别地,在采样返回顺利完成之后,国内外科学家通过对这些样品的分类、分析和研究,在不断揭开更多关于月球的秘密,对于月球的火成演化有了全新的认知。同时,嫦娥五号任务的顺利实施,为我国后续月球探测第四期任务吹响了前进的号角,也奠定了坚实的基础,是承前启后的关键节点。

为了推广展示月球采样研究和月壤遥感探测的近期部分综合科研成果,本刊特别策划了本期”嫦娥五号科学探测:月壤和样品 “专题,以庆祝我国月球科学探测转阶段。本期专题由 9 篇文章围绕月壤和月表科学问题,抛砖引玉,着重综合阐述了涉及月壤的样品分析、遥感探测、原位探测、综合比对融合、热分布特征等不同侧面的工作,包括研究综述和研究论文组成。综合介绍月球表面物质介电常数情况,对“嫦娥”五号月球样品介电常数实验测量以及未来的探测给出了建议;使用样品开展了月壤表面特性分析研究;实现了一种月球样品的长期无损保存的技术方法;结合样品和遥感数据开展了月球表面特性对比分析研究;使用任务的矿物光谱仪数据反演了采样区矿物丰度;基于原位探测和卫星遥感数据,分析了嫦娥 5号着陆区的热辐射特性;拓展介绍了 CE-5 探测器开环测速精细提取及开展多体问题空间引力红移探测的策略。

希望通过本专题上述文章的发表,在宣传我国月球科学探测成果进展的同时,获得相关领域科研人员、特别是向青年学者更多关注和了解关于月球表面月壤岩石样品的察秋毫之末、同时可见舆薪的线索,吸引更多科研人员参与到对月球的科学探测和探索利用的综合领域中来,为不断壮大探索月球和太阳系天体未知领域的科技力量起到积极作用。

平劲松

中国科学院国家天文台

中国科学院大学

2023 年 1 月

| contents | # | date | authors | title | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 239601 | 平劲松 | 编者按 | |||||

| 太阳与太阳系 | 239602 | 2022/12/12 | 法文哲 | 索建颖 | 郭媛媛 | 评述 | 月球表面物质介电常数:“嫦娥” 五号月球样品的新启示 |

| 太阳与太阳系 | 239603 | 2022/10/28 | 李琛 | 李桃丽 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号月壤的表面特征研究 |

| 太阳与太阳系 | 239604 | 2022/10/28 | 尹承翔 | 索建颖 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号样品——月球遥感定量反演的新地面真值 |

| 太阳与太阳系 | 239605 | 2022/10/28 | 凌宗成 | 索建颖 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号着陆区的成分特征与遥感地质研究 |

| 太阳与太阳系 | 239606 | 2022/10/28 | 张广良 | 索建颖 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号任务月球样品存储处理制备方法研究 |

| 太阳与太阳系 | 239607 | 2022/10/28 | 宋蜜 | 李桃丽 | 郭媛媛 | 论文 | 基于嫦娥五号月球矿物光谱仪数据的采样矿物光谱识别与丰度反演 |

| 热学 | 239608 | 2022/10/28 | 刘远周 | 索建颖 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号着陆区热环境及其探测器外部温度的影响 |

| 太阳与太阳系 | 239609 | 2022/10/28 | 孟治国 | 李桃丽 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号等着陆区的月壤微波热辐射特性及地质意义分析 |

| 天体测量学 | 239610 | 2022/10/28 | 陈略 | 李桃丽 | 郭媛媛 | 论文 | 嫦娥五号探测器精细开环测速及空间引力红移验证设计分析 |

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0396

Abstract

月表物质的介电常数决定了电磁波在月球次表层的穿透深度,对月球雷达、微波辐射计、月表电磁实验等科学载荷的设计与数据解译至关重要,有助于定量反演次表层结构与物理性质。对月球物质介电常数的了解,目前主要基于主被动微波遥感数据反演和对Apollo、Luna月球样品的实验测量。2020年12月,我国“嫦娥”五号探测器从月球正面风暴洋北部成功采集并返回1.731 kg月球样品,为研究月壤介电常数提供了新的样品。本文首先介绍了物质介电常数基础、介质电极化机制、介电常数混合模型和测量方法,接着对月球表面物质介电常数的研究历史与现状进行了系统性梳理与总结,并给出了整个月球表面月壤介电常数的分布。最后,介绍了我国“嫦娥”五号着陆区地质背景与月壤特性的最新研究结果,对“嫦娥”五号月球样品介电常数实验测量给出了建议,并对其潜在科学产出进行了评估。本文对月壤介电常数的梳理与认识,可以为我国后续探月工程中微波遥感器件设计、雷达数据解译、采样点选取和样品分析等提供理论指导与支撑。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/491378556484435DAB7877019A092466

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0343

Abstract

嫦娥五号月壤是迄今为止人类采集返回最年轻的月球样品,记录了采样区的太空风化改造历史。研究发现,嫦娥五号月壤颗粒的表面广泛分布有微撞击坑、矿物解理面、气化沉积物、覆盖的玻璃质等典型的形貌特征,反映了在以陨石、微陨石轰击为主的太空风化改造过程中,冲击破碎、熔融溅射、气化沉积等作用对月壤颗粒形貌特征的改造。该结果梳理了月壤颗粒中太空风化作用的典型形貌改造特征,从而帮助我们更好地理解月壤的形成与演化过程。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/DDBB0BBBCC6C44F2919A4307D92543D3

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0297

Abstract

嫦娥五号任务从月球风暴洋东北部成功返回了1731克月壤样品. 最新返回的月壤有望为月球遥感数据定量反演提供新的地面真值(Ground Truth). 本研究中首先利用遥感数据获取了着陆单元的矿物组成和化学成分(FeO、TiO2、Th), 并与嫦娥五号月壤样品实验室分析结果进行对比. 二者之间的差异(特别是橄榄石含量)反映了目前利用遥感数据反演元素和矿物含量的方法仍存在提升空间. 本研究通过系统地对比分析发现:

此外, 嫦娥五号着陆区也具有独特性:

因此, 以嫦娥五号月壤实测数据为地面真值, 进而将嫦娥五号着陆区构建为全新的遥感定标点, 可以显著扩大定标点的地理范围和全球代表性. 基于着陆区遥感及样品研究成果, 本研究在嫦娥五号着陆区所在单元(Em4)内划定了定标区的范围, 可为后续遥感定标区的建立提供参考.

https://engine.scichina.com/doi/pdf/1D20C6BADD2248B98A2009245EEEB473

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0289

Abstract

嫦娥五号任务从月球风暴洋北部地区成功返回了1731克月壤样品, 这些样品为研究月球年轻玄武岩的成因和演化提供了重要的样本. 本文利用多源月球遥感探测数据结合嫦娥五号样品研究结果, 从光谱学和矿物学角度研究了嫦娥五号着陆区年轻玄武岩的演化过程. 嫦娥五号着陆区主要包含雨海纪极低钛到低钛玄武岩和爱拉托逊纪中钛玄武岩, 遥感光谱学分析表明年轻玄武岩表现出明显的1 μm吸收特征, 可能存在橄榄石的富集. 然而, 返回的嫦娥五号月球样品研究揭示年轻玄武岩中橄榄石的含量并不高, 我们推测年轻玄武岩遥感光谱上的1 μm强吸收特征可能是富铁辉石、富铁玻璃、空间风化作用和铁橄榄石共同作用的结果. 综合已有的样品研究和本文的遥感地质研究, 嫦娥五号玄武岩源于高度演化的月球晚期岩浆活动, 其源区可能位于富单斜辉石的浅层月幔.

https://engine.scichina.com/doi/pdf/9C4D66FD677140FE9A4AEBEA51D35AE1

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0288

Abstract

嫦娥五号任务实现了我国首次月面自动采样返回, 地面应用系统承担了样品的存储处理和研究任务, 建设的样品实验室能够集中存储、处理和制备原始月球样品, 实现了月球样品的地面高纯氮气环境长期存储和处理. 嫦娥五号任务获得的样品包括两类:表取样和钻取样, 本文针对不同样品进行了详细的存储、处理、制备方法和流程研究. 样品进入地面应用系统月球样品实验室后, 分为样品处理、样品存储和样品制备三个阶段进行工作, 包括密封封装装置解封, 样品分样(钻取样分样和表取样分样), 样品存储(表取样存储和钻取样存储)和样品制备等流程. 其中, 通过封装装置解封处理, 顺利取出表取样和钻取样初级密封容器. 通过表取样和钻取样分样操作, 获得了永久存储样、异地备份存储样、工程展示样和科学研究样等. 这些样品按照本文的存储方法被分别存储在不同位置的不同设备中. 而科学研究样和部分工程展示样按照本文的制备方法被制成光片样, 保证能够获得基础样品信息的同时, 又不会破坏样品的最初特征. 制备的样品将用于月球样品基本物理化学性质分析和基本特征信息描述, 为后续月球样品的科学研究提供重要的样品信息和技术支撑.

https://engine.scichina.com/doi/pdf/956B38C4882343EB9ADB124266261999

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0318

Abstract

月壤的矿物组分对于探究月球成因和演化历史具有重要意义,嫦娥五号搭载的月球矿物光谱分析仪LMS为解译月壤的矿物组分提供了宝贵数据。本文采用基于多粒径矿物端元光谱库的稀疏光谱分解方法对嫦娥五号LMS获得的11组就位光谱数据进行分析,结果表明采样区的组成矿物和平均丰度为:凝集物和玻璃49.36%、辉石14.08%、斜长石18.58%、钛铁矿16.11%和橄榄石1.86%,其中79.83%矿物粒径小于75µm,估算月壤和岩石的平均水含量为67ppm。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/0F8EF3BEC9984DB98A58F5BC03C81218

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0339

Abstract

本文首次报道嫦娥五号探测器5个热电偶温度传感器超过47小时的连续测温数据,并对这批温度数据进行分析。结果表明,着陆之初5个传感器记录的温度较为均匀,变化范围245-273K,随后温度升高差异加大,测温结束时温度变化范围为285K-370K,月球表面热环境对月球探测器阴面和阳面的温度均有显著影响,对于阴面的影响甚至胜过对阳面的影响。这项成果既有月球热环境变化机理理论研究意义也有探测器热管理工程应用价值。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/EFE5BB8EE76D4D92B28DA15831F89181

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0303

Abstract

嫦娥三、四和五号的原位月壤探测为基于嫦娥一、二号卫星微波辐射计数据的月球科学研究提供了重要参考。论文基于嫦娥二号卫星微波辐射计数据,生成了着陆区亮温图;为了消除亮温随纬度变化的影响,突出亮温与月壤成分之间的关系,定义和制作了规则亮温图和亮温差图;基于Kaguya MI数据,制作了研究区氧化亚铁、氧化钛、单斜辉石和橄榄石含量图;结合原位月壤探测成果,系统分析了嫦娥三、四和五号着陆区月壤的微波热辐射特性。主要研究发现包括以下三点:

论文研究发现微波辐射计数据可用于月海玄武岩的识别,可以为深化未来的月海岩浆演化研究提供重要的科学参考。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/AE771D3A0B934BDDB57CA61B05DDD6A6

SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, (2022) Free Content

https://doi.org/10.1360/SSPMA-2022-0319

Abstract

嫦娥五号(CE-5)任务具有天地联合的优势测控资源,为地基无线电测量新方法验证、工程应用与科学研究提供了优越条件。本文重点开展CE-5探测器开环测速精细提取及应用。首先,提出了基于信号重构互相关的开环测速多普勒频率提取算法,建立了从信号输入、信号处理到观测量输出的完整实现步骤;然后,基于中国深空网开展了CE-5轨道器开环测速试验,经信号处理分析结果表明:CE-5轨道器开环测速精度达到23mHz水平,优于深空站基带测速精度34倍;其次,通过CE-5轨道器精密定轨,有效验证开环测速观测量应用效果,结果表明:开环测速的定轨残差为0.12mm/s,基带测速的定轨残差为0.46mm/s;最后,提出了基于深空探测器的多体问题引力红移验证方法,从理论上分析了高精度开环测速在引力红移验证方面潜在应用可行性,初步设计了引力红移验证设想方案,评估了以现有CE-5轨道器开环测速结果为依据,建议可考虑开展引力红移验证专项试验,有望实现10-4~10-5水平的引力红移验证精度。

https://engine.scichina.com/doi/pdf/95BA68448F79455C875E77D6F5FF06FA

sig/天文/嫦娥五号月球科学探测:月壤和样品专题.md

此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。

如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。

平劲松,孙靖 深空探测 2022-09-30 23:13 发表于北京

当“不速之客”遇到雷达

平劲松,孙靖

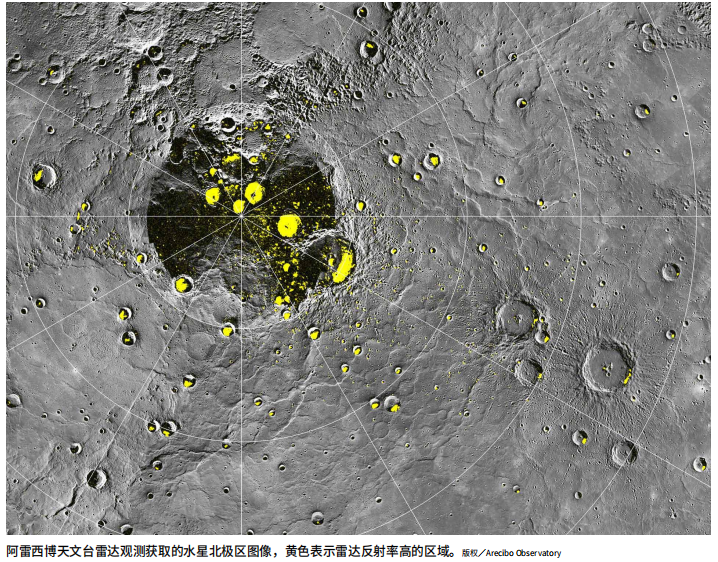

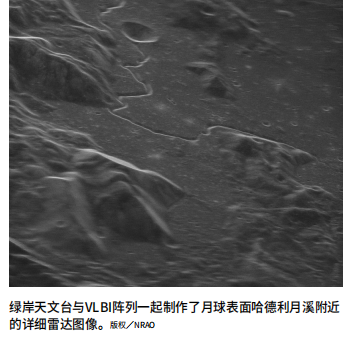

地基雷达可以通过发射信号,研究太阳系天体的尺寸、形状、旋转周期等特征,是获得其地形地貌、物理特征、轨道动力等信息的最有效技术之一。

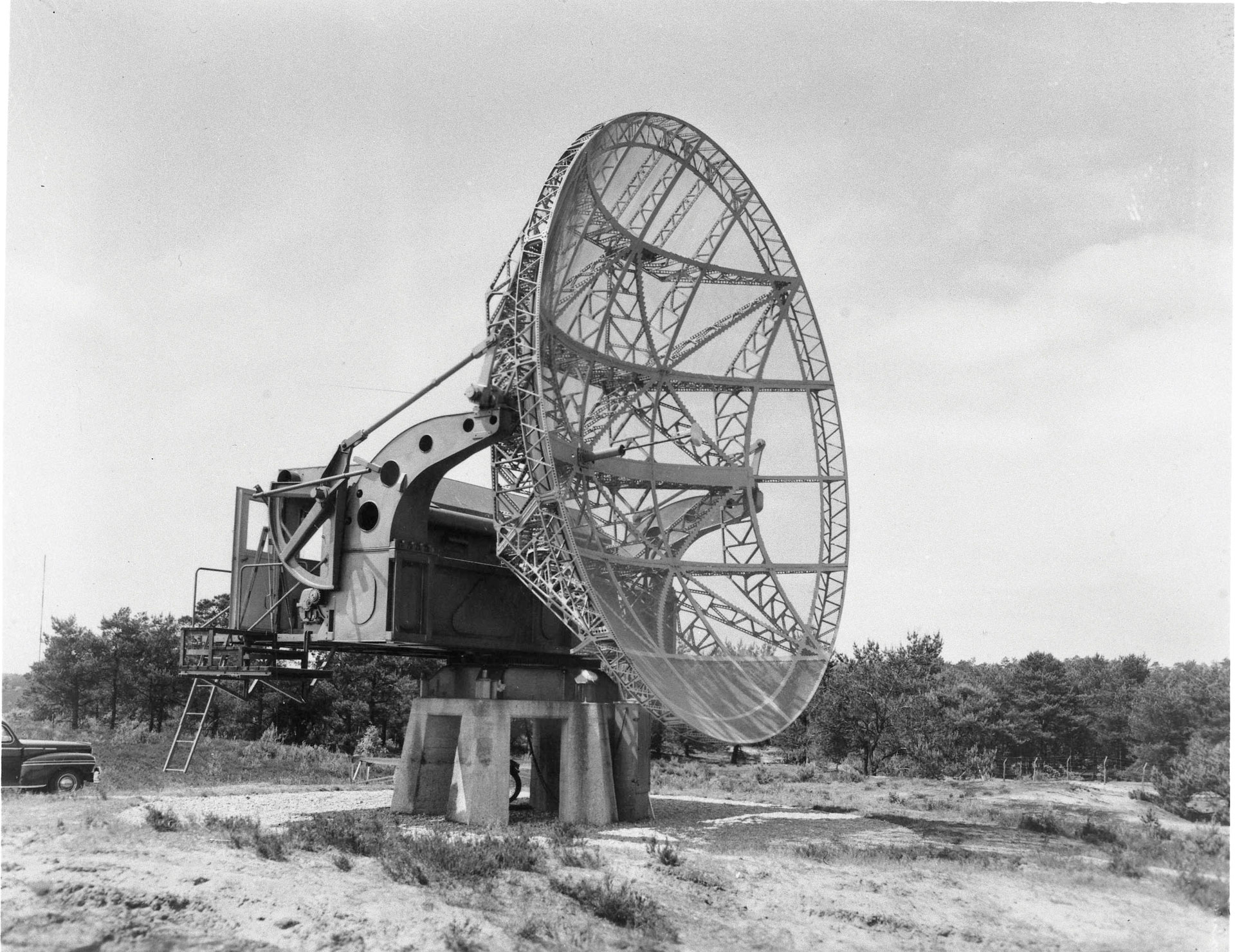

20世纪40年代,当二次世界大战结束,同盟国在欧美大陆和列岛上堆积了大量退役的雷达天线设备。如若继续维护保养和使用它们,这将是一笔巨大的经费开销。一部分设备被报废回炉,而另一部分设备则改头换面,继而流入民间。与此同时,部队的雷达工程师们也退役还乡。或许是为了练手,或许是为了生计,也或者纯粹为了兴趣,这些工程师使将报废的雷达指向了天空。

首先是太阳,然后是月球和木星,再之后是银河星辰甚至河外天体,短短一二十年就发展了太阳射电天文、行星射电天文等射电天文学的分支领域。后来在宇宙背景辐射、脉冲星、黑洞探索等方向,斩获了一个又一个诺贝尔奖。在孪生兄弟射电天文学巨大的光环遮掩之下,同步诞生了一个促进人类走出地球的辅助和牵引分支领域,这就是雷达天文学。

在早期,雷达工程师配合金星、火星探测的需求发展,把雷达的效能用到了极致。例如,用无线电波照射轰击了月亮、太阳、大行星,验证了无线电电波行进速度与可见光相同;首次实测了行星和地球的距离,获得比光学照相更高精度的行星历表,大幅度降低了20世纪50年代—70年代行星探测任务飞行弹道规划设计的风险;检验了万有引力的传播速度与光速一致的理论假说等。在发展初期,雷达天文学利用相对成熟的技术,为工程和科技发展提供不可或缺的辅助支撑。时至今日,在雷达天文提供的精确历表信息辅助下,人类探测器可以飞抵天体进行探测。雷达天文学可谓是“天生的无名英雄”。

目前雷达探测技术可分为地基探测、星载探测、就位探测、以及星地联合探测等类型,不同的探测方式各有千秋。

月球是离地球最近的天体,它历来是人类天文观测和空间探测的首选目标之一,是地基雷达探测应用最早、最多的天体。1946年1月,美国海军某地面站向月球发射电磁波,在经过不到3秒的时延后,接收天线便收到了来自月球的信号回波,这是人类首次利用地基雷达技术探测太阳系天体收到的回波。

雷达探测月球具有独特的优势与作用。首先,雷达探测技术不受光照和地球气象条件限制,可用于探测月球两极、月球撞击坑的永久阴影区。其次,合成孔径技术可用于对月球表面的地形测绘、成像。最后,基于雷达电磁波的穿透性与极化特征,通过分析雷达后向散射回波,可反演月球的月壤厚度、介电常数、地质结构等次表层特性,以及探测月球是否存在水冰。但是由于地月运动,地基雷达技术只能探测月球朝向地球的一面。人类运用地基雷达探测技术开展了对月球地形地貌探测、月壤厚度反演、月球水冰探测等研究,取得了丰硕的科学成果。

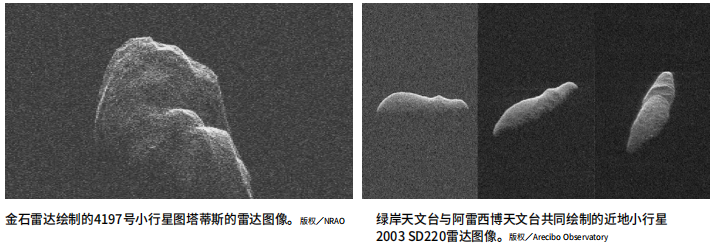

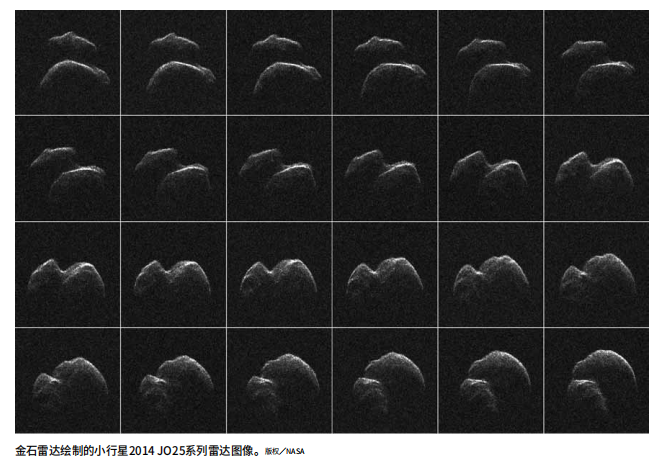

1968年6月,地基雷达对伊卡洛斯星(Icarus,小行星第1566号)进行探测,拉开了地基雷探测小行星的大幕。这种探测的最大优势在于能够控制发射信号的所有特性,包括强度、方向、偏振、时间结构和频率结构等,从而实现不同的探测目的。小行星的雷达探测主要有两种方式:第一,连续波探测,可得到小行星表面的粗糙度等参数;第二,延迟多普勒探测,用于反演小行星的三维形状模型并确定自转轴状态。这等探测水准,让其它探测手段望其项背。

近年来,近地小行星威胁地球安全的话题与日俱增,美国甚至发射了专门的探测器要去改变小行星的飞行轨迹,并对其运动进行重定向。在精密确定有威胁的小行星飞行轨迹方面,配备了氢原子钟的多基地地面天文雷达站,对小行星的距离位置测量能力高出照相测量几个数量基本。光学和雷达这两种互补的手段,分别扮演了发现新的近地小行星和快速精密确定飞行轨迹、预测判别对地球威胁状态的角色。

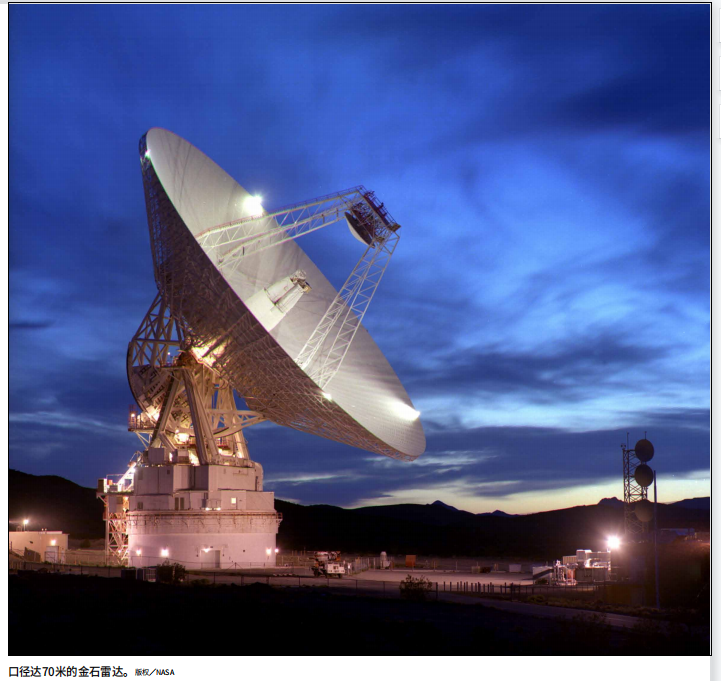

自20世纪60年代起,美国就开始了基于地基雷达和射电望远镜联合的相关研究,通过使用地基雷达作为发射端,或直接在射电望远镜上加装发射设备,主动对天体发射电磁信号,并接收天体后向散射的回波。通过对回波的处理,提取地形地貌等几何特征和电磁散射等物理特征信息,具备了对月球、太阳系大行星、近地小行星等进行检测、成像、识别和监视的能力。目前美国GSSR(Goldstone Solar System Radar)是世界上唯一一套在运行的地基行星雷达系统,可以探测1.5×107 km范围内、直径大于1 km的小行星。阿雷西博(Arecibo)行星雷达系统历史上也曾主导了地基雷达对太阳系自然天体的探测,可以探测3.5×107 km范围内、直径大于1 km的小行星。GSSR和Arecibo这两套雷达系统通过不断升级,提高了工作频率,配备了更大功率发射机,在国际太阳系研究中占据主导地位,探测过月球、金星、火星、水星、小行星,甚至太阳系最边远的冥王星等,对天体活动、规律、构成等进行了大量研究,也对一些未知的小行星(甚至行星带)的运行轨迹进行了探测和跟踪。

地基雷达探测依托地面大口径天线作为发射和接收天线,利用雷达与目标的相对运动,通过检测回波信号的时间延迟和多普勒频移实现对目标的探测,是近地小行星探测的一种重要技术途径,是行星学、射电天文学和雷达工程交叉的一个科学领域。地基雷达作为主动探测设备,可观测大的空域,具有全天候和全天时工作 优点,建设和运行费用也比实施空间探测项目更加经济。仅仅通过地基探测手段和资源,就可对大量不同的近地小行星目标的轨道特性、自转特性以及表层和次表层电磁物理特性等进行长期稳定的探测和监 测。地基雷达探测方法不仅可以独立地实现对近地小行星的探测,还可以与光学、 空基等已经获得的信息相结合,揭示自然 天体的动力学特性和电磁物理特性。

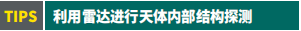

与国外相比,我国运用雷达技术对天体的探测还处于起步阶段,“嫦娥三号”搭载的测月雷达(LPR)是我国首次运用雷达技术探测地球外天体,同时也是人类首次运用雷达技术对地外天体进行实地就位探测。然而,目前我国在地基雷达天文领域仍然处于空白阶段,还没有专门用于对月球和其它太阳系天体进行观测的地基雷达。但国内现有的地基设备,包括深空网雷达系统、云南曲靖非相干散射雷达以及我国的大口径射电望远镜网等,目前已初步具备月球探测和近距离、大尺寸小行星的地基雷达发射和接收能力。

在月球考察探索领域,预计包括中国在内的多个国家将发射多个长期驻留的探测器去月球南极,设置科学考察站。未来充分进行任务准备、特别是对长期阴影区域进行摸底,比较现实的方式是动用地球上低纬度和南半球的雷达与射电天文装备协同,在尽可能宽的波段(VHF-P-L-S-C-X-K等),对拟探索区域进行详细的观测,获得区域不同深度的物质特性信息。我国的深空跟踪网与海外和国际合作射电天文台站配合,可以发挥重要作用。

同时,基于地基雷达自主研发技术能力,研究者在国内已经开展了我国近地小行星地基雷达探测系统设计,满足我国近地小行星防御需求,确保深远空天安全。2018年1月,中国国家航天局(CNSA)作为成员单位正式加入国际小行星预警网络。我国地处东半球,建设近地小行星探测雷达系统之后,可以与西半球美国的行星雷达形成覆盖时段上的互补,能够对有撞击地球威胁的近地小行星实现连续跟踪监测,大幅度提高识别和评估的效率。

“工欲善其事,必先利其器”,在这方面的一个简单便捷的发展途径设想是,可以仿效之前西半球阿雷西博与金石台站的协同模式,构建阿雷西博类型天线——FAST天眼与一台大口径天文雷达,如果这个雷达可以达到百米口径,即使发射功率与金石相同,对相同尺寸天体的作用距离将是西半球的2.3倍左右,对小行星的预警提前量超前一倍以上的时间。其意义不仅仅是填补西半球空白,而是在构建人类命运共同体的道路上,有可能快速地从落后变到并跑、引领。

由于雷达波具有一定的穿透性,可以对 天体表层以下的结构进行探测,雷达技术在小行星探测中的主要贡献在于小行星内部结 构探测。通过UHF、L、S、X等多波段的联合探测,基于不同波长的探测可以获得不同 深层区域的演化特征。多波段观测可以从地面直接观测月球表层以下一定深度的物质特性。在主要的雷达探测频段方面,考虑到国际上长达数十年的实践、理论和经验确认, 通用的超远距离作用行星探测雷达建议使用 S波段窄带模式,更长波长的频段在行星际空间穿越行星际等离子体时电磁波信号能量损失衰减更小。

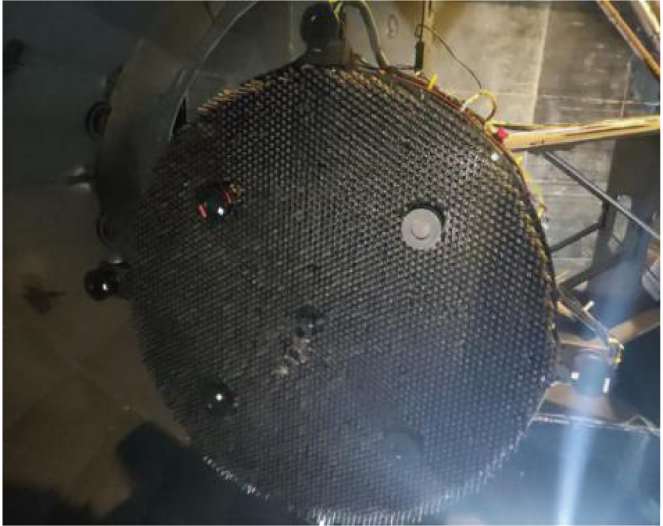

“嫦娥四号”探测器的月面雷达探测。版权/CLEP/GRAS/NAOC

—— 原载于《中国国家天文》2022年第3期

欢迎关注深空探测

原创 平劲松 深空探测 2021-05-23 15:27 发表于北京

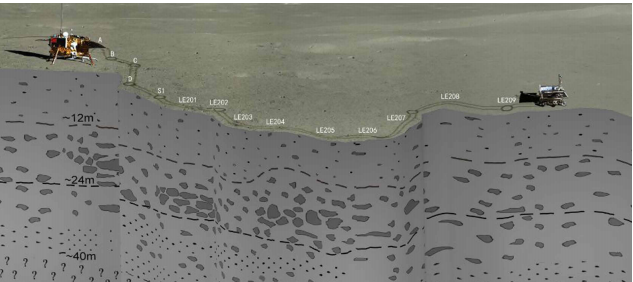

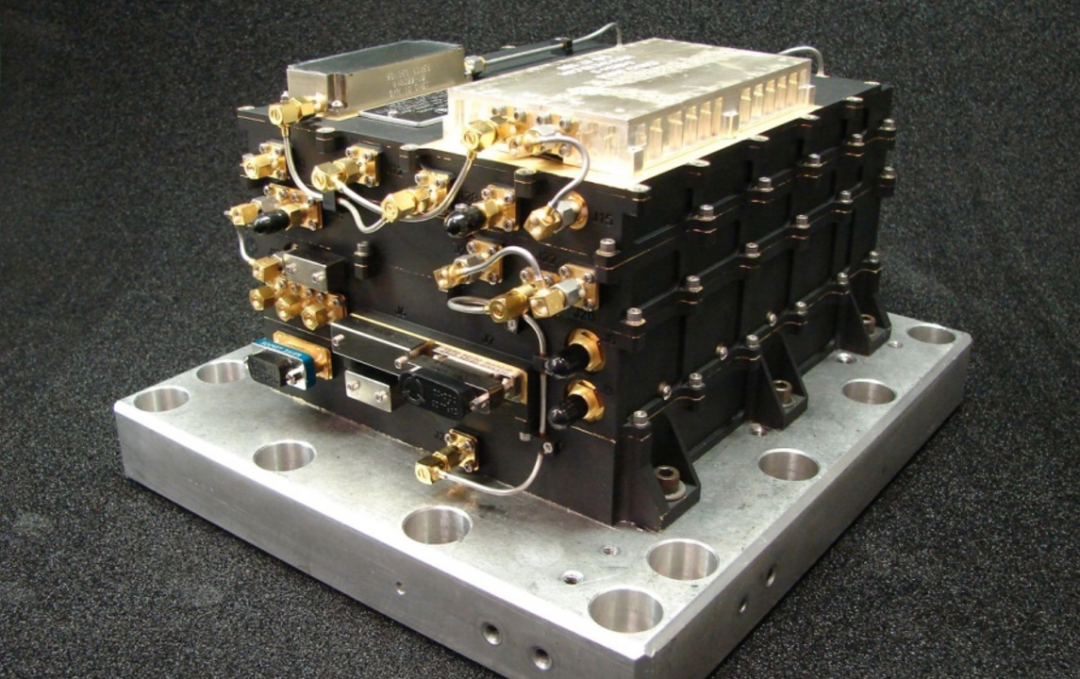

火星及其周围空间是人类在行星空间探测活动最活跃、最频繁的区域之一。众多火星任务的飞行导航与通信手段,主要还是通过无线电微波链路在国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)划定频段内开展和实现。微波手段几十年来已经从单一的星地链路方式发展出了星地开环、地-星-火中继,以及仅仅依赖星间链路的ELECTRA(软件定义无线电自主可重构深空通信导航定位授时一体化模组包)导航通信技术。1990年代以来的火星探测任务中ELECTRA扮演了导航通信的关键角色。

地火空间通信导航的经典电磁波段是微波频段,主要在ITU规定的UHF、S、X、Ka波段通过闭环或开环链路方式实现。其中使用比较多的是统一S波段通信测控体制(Unified S-Band,USB)和统一X波段通信测控体制(Unified X-Band,UXB),借助地球全球覆盖的地面深空站,单独或联合在S、X频段开展对火星探测器的测量、通信和飞行控制。其特点是技术成熟度高、可靠性高、成本可控、容易实现。在地面站使用原子钟支持下,可以借助地-星-地之间闭环双程或者开环三程链路,高精度地测量探测器与地面站之间的视线方向上的运动速度和距离。

在考虑应急测控通信导航时,探测器使用UHF或者S波段全向通信模式,信号空间传输衰减慢,在较低精度下借助窄通信信道,实现应急业务。而Ka波段的使用,可以把对地的下行通信带宽从兆比特每秒提升到数百兆比特每秒。

针对包括火星探测在内的深空探测需求,目前国际上稳定运行着美国、欧洲和中国的完备的深空测控地面站系统。另外,俄罗斯、日本、印度等国还建有各自的深空测控地面站系统,可以在前三者的合作支持下实现全天覆盖的对深空探测器的飞行控制和导航通信业务。美国的空间探测活动由美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的空间通信与导航(SCaN)网络提供通信导航支持,SCaN 网络由三个网络组成:深空网(DSN)、空间网(SN)和近地网(NEN),用户一般根据任务需求选择一个或多个网络提供所需服务。深空网由全球分布的大口径天线地面站组成,为地球同步轨道到太阳系边缘用户任务平台提供连续通信覆盖。深空网重点关注从自然天体噪声中检测和分辨微弱信号,针对近地域之外的深空量级距离捕获数据进行优化。我国深空测控地面站的地面数据接收站主要采用USB和UXB模式,个别站配置了Ka波段的测量与通信接收装备。

美、俄以及日本等在早期的火星探测中发现,仅仅依赖星-地链路径向测量对于火星距离上的飞控导航而言,对轨道的测量控制精度非常差,极大可能导致探测器飞抵火星时会撞击到火星上或者飞掠离去不知所踪。导致这种情况的主要原因是:约束三维飞行弹道的测量数据仅仅来自视线方向一维,对垂直与径向两个正交的横向方向约束极弱,导致弹道积分预报大幅度偏离预期。

为了抑制火星探测导航中的弹道横向测量偏差、进而改进轨道预报精度,在仅仅使用地面手段的时代,使用测量差分技术获取探测器高精度横向位置的手段应运而生。美国深空测控站网的专家们针对这一发展需求,研制研发了差分单向测速、差分单向测距、差分双-三向测速、差分双-三向测距技术,并且在早期借助使用通信载波、副载波、测距调制音信号的基础上,发展起来专用的甚长基线干涉测量(Very Long Baseline Interferometry,VLBI)用下行人工信号调制体制。在星上使用锁相转发和发生一体机技术,灵活地实现了统一S或X波段测控通信体制下的火星探测器导航技术。

然而在导航测量性能反面,侧音频带窄测距精度低、宽带伪码透明转发信号弱不易锁住难以实现测距。近年来,伴随着软件无线技术的飞速发展,制约深空探测闭环测距精度提升的一个问题也得到了解决。工程师融合了闭环链路不失锁、伪码测距精度高的优势,提出并实现了再生伪码宽带测距技术,用于深空探测导航,实现了分米精度的地火导航测距。上述融合了USB、UXB、VLBI和再生伪码测距的体制,已经以国际空间数据系统咨询委员会(Consultative Committee for Space Data Systems,CCSDS)绿皮书形式发布,形成了国际上建议使用的行业规范。这种融合的手段,强化了火星探测微波导航与通信的以地基技术为主的基本策略。

由于地面测控台站数量整体有限、大型设备更在少数,为此美国工程师们甚至实现了几种更经济的导航通信策略,值得借鉴的两种包括:(1)巡航飞行阶段经济导航通信模式,即在卫星向地面发射基于高稳定时钟的微弱载波组合、地面使用小天线装备接收这些载波并积分提高信噪比,获取卫星状态信息、速度信息、横向速度和距离差分信息,仅当信号组合显示高级别的紧急状态时,呼叫地面大型天线和业务团队跟踪应对;(2)针对火星周围和表面多目标同时或同期导航、通信测控需求,地面台站采用同波束通频带对多目标同步同时接收测量、通信,分时上行测控、通信。在采用相同体制前提下,这两种策略可以数倍地提高的地面平台对火星探测器的管控、导航与通信效率。

承担我国月球与深空探测飞控任务的专家们充分认识到了上述技术需求,从一开始就把USB、UXB和VLBI融合纳入我国的深空测控体制,在"嫦娥"月球探测工程和火星、小行星探测任务中使用了这种综合的深空导航策略,避免了技术上的弯路、降低了测控风险,并且在“天问一号”探测器飞控任务中增加使用了天线组阵地面接收技术,走出了一条充满智慧的发展道路。

在着陆器或巡视器降落火星表面最后阶段,可以采用光学手段进行影像匹配导航,规避预设路径区域的凹凸地形、岩块、坑洞,选择平坦区域着陆。在巡视器正常工作时,选择使用照相方式规划行进路线,实现任务导航。

多数情况下,由于火星周边探测器飞行几何构型、星地链路可视条件的遮挡干扰或破坏,会限制导航和通信的实施。在火星及其周边区域,对成规模通信和导航定位跟踪精度与可靠性要求越来越高,依赖传统技术进行的通信、导航与跟踪定位已不能满足需要,于是对多源导航定位技术的发展提出了需求。

其中最为简单的方式是借助火星长寿命轨道器[如火星全球探测器(The Mars Global Surveyor,MGS)、“奥德赛号”(Odyssey)火星轨道器和“火星快车号”(Mars Express)轨道器搭载了第一代UHF 波段中继ELECTRA]的火星探测器对低轨道和着陆器、巡视器,开展的中继导航通信。深空测控、导航与通信的中继技术概念和方案,来自美国跟踪与数据中继卫星系统(Tracking and Data Relay Satellite System,TDRSS)。TDRSS是一种位于同步轨道的中继星座及相关地面系统,利用空间段和地面段为低轨用户任务提供跟踪和数据中继服务,支持低延迟需求任务,适合持续、高数据率通信。

用于火星任务时,以我国绕、落、巡一体化的“天问”火星探测为例,当火星探测器进入“落火”阶段后,环绕器会和着陆巡视器分离,由着陆巡视器单独下落。此时地面要想了解着陆巡视器在下落过程中的遥测数据,就需要依靠进入舱与环绕器间的UHF频段双向通信链路。我国的“天问”火星探测任务,选用了UHF频段收发信机和X频段深空应答机实现这类中继的通信测控任务。在我国的“嫦娥四号”火星探测任务中,还追加继承使用了着陆器平台的X波段深空应答机与飞行在拉格朗日L2点的“鹊桥号”,实现中继的通信与测量。

实际上,实现降落火星的美国探测器也选用了微波VHF/UHF频段,用于火星轨道器、着陆器、巡视器之间链路的通信与导航、授时。轨道器S或X频段应答转发器机与地面站建立通信导航链路,巡视器或火星车上的VHF/UHF频段收发信机建立与轨道器之间链路,通过轨道器建立与地面的中继通信、实现测控导航。

未来,预期在火星表面或附近运行的航天器将通过SCaN 体制下开发和运行的火星中继资源接收通信、导航以及定位服务。火星中继资源架构将合并入SCaN 网络,并继续使用轨道器上的中继通信有效载荷或专用中继卫星。火星在轨中继将支持DTN 存储、转发网络服务、无人员调度或干预下的按需访问能力。

火星中继架构将具有可伸缩性,易于演进到支持载人探索以及使用高数据率设备。基于早期实现的航天器设计,近期射频返向数据率可达到6 Mbit/s,通过使用功能更强的发射机和组阵天线,远期可达到150 Mbit/s,地火距离最近时的火星与地球之间的光主干线路数据率至少可达到600 Mbit/s。

SCaN 集成网络体系架构将形成一个能向未来空间任务提供所需通信服务的NASA 基础设施。该集成网络体系架构通过标准化、通用性和技术引入,提升SCaN 网络的运行效率和互操作性。通过对该体系及相关技术的研究,可为未来空间通信系统的发展及相关技术领域的探索提供支持。

天文导航是行星探测可以使用的一种绝佳的备用导航手段,它使用探测器携带的光学敏感器件、参考探测器平台与地面同步了的时钟、借助行星历表和空间星表,及时地确定探测器的空间姿态和探测目标如火星与自身平台的相对空间位置,进而规划调制飞行策略。这种技术手段在“嫦娥二号”探测器飞抵图塔提斯(Toutatis)小行星附近时开展过初步探索,这次在“天问”火星探测任务中得到了实证检验。

火星探测器的飞行控制、通信导航是一个非常复杂的系统工程,从“天问”探测任务成功实施后的宣传就可见一斑。在“天问一号”探测器之前,欧洲、印度都有独自发射火星探测器的经历,其中的成功者对飞行测控的宣传非常低调。这并非是他们的业务驾轻就熟,而是实际上除了天文导航这种经典的手段方法,美国长期的火星探测历史上,已经发展出一种更可靠、精确、稳定的火星周边导航与通信技术——火星周边可重构通信导航定位授时一体化通用的ELECTRA导航与通信技术。这项技术是SCaN 网络中深空网DSN和空间网SN的有机交叉融合。印度、欧洲在自己的火星探测任务中,购买使用了美国的ELECTRA技术设备和技术服务。在布局地球GPS导航卫星体系同时,美国NASA经历了20多年,已经在火星周边维持了一个半自主运行的基于星间链路定位、导航、授时和通信卫星星座体制架构,用来提供支持各种火星探索计划的深空遥远通讯中继和导航任务能力。

这个领域中,可以毫不夸张地说可重构自适应深空测控体制的星载ELECTRA技术是美国深空网PNT的“灵魂”。依托快速发展的软件无线电技术和芯片技术,实现同类技术,结合中继导航通信,可以对月球和火星探测的快速发展形成强有力的技术支撑。星载ELECTRA技术实现了支持火星探测不断增长的科学数据传输带宽的需求,支持各种别有创意的火星空间小型探索项目的高效能通讯导航、将其信号通过中继信道和全向天线把信息送到附近一个中继通讯轨道器去,支持发生在苛刻任务事件的遥测数据的可靠捕获和导航授时,还大幅度提升了火星探测任务入轨飞控的成功率。

目前ELECTRA技术已经发展到了第三代,实现了高性能、微小型化、模块化配置。印度和欧洲的火星探测任务,选购了不同时代的ELECTRA功能模块,借助美国的火星PNTC网络便捷地实现了火星抵近和安全入轨。

针对地月空间导航需求,并伴随着软件无线电技术的发展,需要发展一种新的自主和半自主的星间链路测控通信架构,用来提供支持各种近地空间活动或探索计划的通讯中继和导航,这类星间可重构通信导航定位授时一体化通用模块技术具备以下功能:(1)自适应地识别接收进来的信号之特性;(2)重构“自己”去接收已被识别的信号;(3)避免要求从地球传来明确的指示(有关信号的特性等);(4)重复地结合多个接收机的参数估值,以提高其接收性能;(5) 探测器之间的时间服务功能;(6)探测器之间或中继导航定位功能。在较小规模的月球和火星探测任务中,低成本高效能的星间微波自主导航授时和测控通信一体化技术,是仅次于地面和中继技术的不二选择。

该类技术设备工作在UHF、L、S、X、Ku、Ka等频段,使用全向或中等增益天线,以及共用高增益天线,功能完全可重构。设备载荷满足多数码率、开环采样率工作设置,可以使用多种通用的调制模式以及通用的编码模式,由滤波/开关单元、收发机/调制器、基带处理单元和电力放大器/电力供应单元四块叠起的基本模块组成。设备具备频率捕获、波跟踪、载波导航、码元计时恢复、维比特结点同步、码元信噪比提取功能及其它有关子功能,皆基于可重构编程的FPGA 芯片实现,工作内容可根据需要而改变,使其成为一台真正的可重构软件接收机。其重构功能表现在可以自适应地识别接收进来的信号的特性,进而重构“自己”去接收已被识别的信号,还可以重复地结合多个接收机的参数估值,以提高其接收性能。增强版设备可以实现探测器间时间同步,进行相对测距测速。

它不单是为火星探索而设计,对于与月球附近的空间计划也有很广泛的应用机会,作为绕月轨道器与月面漫游器、月面工作站等各种各样设备的中继通讯站,提供与地面通讯的间接通道。在月球卫星和探测器上搭载ELECTRA软件定义的无线电收发中继设备,类似于火星探测中使用的ELECTRA自主中继导航授时,服务于规模有限的载人月球探测实现自主的中继导航授时和通信。按照星间链路的通信、时频同步、测速与测距一体化方案,融合ELECTRA、导航卫星星间链路技术,在统一的框架下基于软件无线电技术,开展这类技术的发展完善和应用。

致谢支持课题:本研究工作得到了空间先导科技专项二期XDA15020303课题、地火间高精度测距技术及火星自转观测研究课题和国家综合PNT深空导航技术路线论证方向课题的支持。

平劲松:中国科学院国家天文台天体无线电科学研究团组首席研究员;中国科学院百人计划研究员,海外引进杰出人才

欢迎关注微信公众号

During the WWII, the German army created the Atlantic Wall along the entire European coast, from Norway, through Denmark, the Netherlands, Belgium and France. Part of this Kammhuberlinie were overlapping radar stations, using the so-called Würzburg Riese radar antennas.

After the War, several of the antennas were confiscated by the Dutch Telecommunication service PTT. Some were brought to the radio station at Kootwijt, in East Netherlands. PTT gave one to the Dutch Association for Radio Emission from the Sun and the Milky Way (now ASTRON). On May 11, 1951, with this antenna, Lex Muller confirmed the detection of 21cm emission from atomic hydrogen in our Milky Way Galaxy six weeks after Harold Ewen found it with his feed horn at Harvard.

Credit: NRAO/AUI/NSF

杨明山 等 测控技术 2021-12-03 16:41 发表于北京

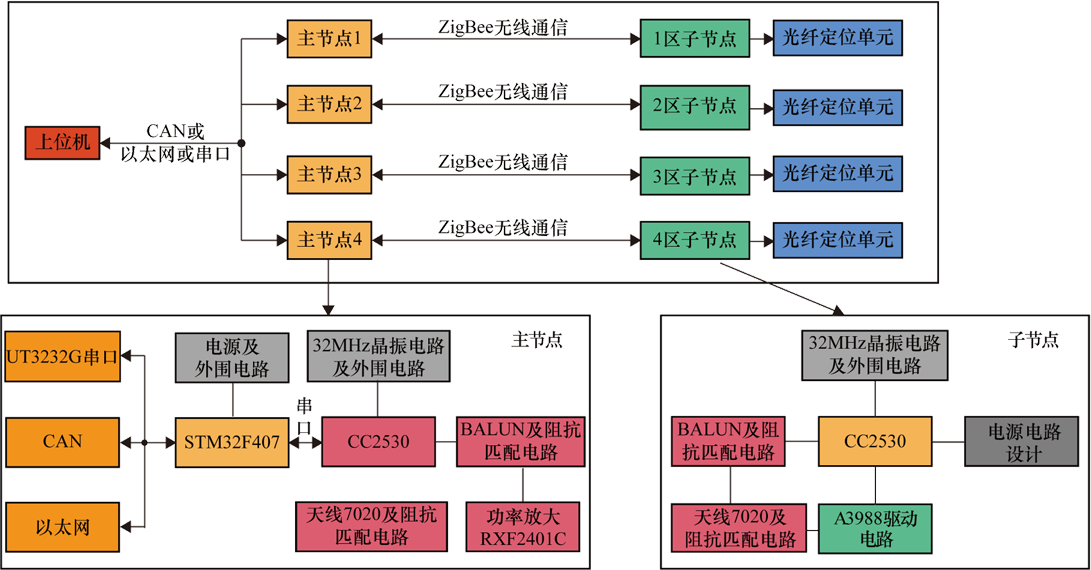

在LAMOST系统中,为了同时观测到4000个天体,需要控制4000个光纤单元,针对LAMOST无线控制系统中存在的问题,设计了一套基于ZigBee的无线控制系统。子节点控制板硬件设计包括电源设计和射频设计。电源设计采用开关电源,降低了子节点控制板的静态功耗;射频设计采用了阻抗匹配、电容电阻微调阻抗等关键技术,减少了信号的损失与反射,极大提高了子节点控制板的无线通信质量。针对主节点,采用了STM32+射频控制CC2530+功率放大RXF2401C的设计,提高了主节点无线发送的信号质量和接收的灵敏度。软件方面,对LAMOST控制的特征进行了研究,采用成组发送、逐一轮询的方式进行控制,采用奇偶校验、时效性查询的方法,提高了系统的通信可靠性,减少了通信时间。经试验测试,该系统具有高可靠性、高效率、低功耗等特点,可完全满足LAMOST工程上的应用。

In the LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope) system,inorder to observe 4000 celestial bodies at the same time,4000 optical fiberunits need to be controlled.In order to solve the problems in the LAMOSTwireless control system,a set of wireless control system based on ZigBee isdesigned.The hardware design of the sub-node control board includes the designsof power supply and radio frequency.The power supply is redesigned withswitching power supply,which reduces the static power consumption of thesub-node control board.The RF design uses key technologies such as impedancematching,capacitor and resistor fine-tuning impedance,which reduces signal lossand reflection,and greatly improves the wireless communication quality of the sub-nodecontrol board.For the master node,the design of STM32+radio frequency controlCC2530+power amplifier RXF2401C is adopted,which improves the quality of thewireless signal sent by the master node and the sensitivity of reception.Interms of software,the characteristics of LAMOST control are studied.The controlis carried out by group sending and polling one by one.The method of paritycheck and timeliness query is adopted to improve the communication reliabilityof the system and reduce the communication time.Tests show that the system hasthe characteristics of high reliability,high efficiency,low powerconsumption,etc.〖KG-*5〗,which can fully meet the application of LAMOST Engineering.

基于ZigBee的LAMOST无线控制系统设计 - 期刊

https://r.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=IKJS...

针对主节点,采用了STM32+射频控制CC2530+功率放大RXF2401C的设计,提高了主节点无线发送的信号质量和接收的灵敏度。 软件方面,对LAMOST控制的特征进行了研究,采用成组 …

基于ZigBee的LAMOST无线控制系统设计-【维普期刊官网 ...

https://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7104937956

摘要 在LAMOST系统中,为了同时观测到4000个天体,需要控制4000个光纤单元,针对LAMOST无线控制系统中存在的问题,设计了一套基于ZigBee的无线控制系统。子节点控 …

基于Zigbee技术的无线路灯控制系统的设计-毕业论文 - jz ...

https://jz.docin.com/p-1164761663.html

2015年5月29日 · 本论文针对目前路灯控制系统落后而出现的资源浪费现象,设计了一套基于ZigBee技术的无线路灯控制系统,成功实现了对路灯的实时监控、管理以及维护,确保路 …

LAMOST Wireless Control System Based on ZigBee ¥ 2.00 被引量:1

在LAMOST系统中,为了同时观测到4000个天体,需要控制4000个光纤单元,针对LAMOST无线控制系统中存在的问题,设计了一套基于ZigBee的无线控制系统。子节点控制板硬件设计包括电源设计和射频设计。电源设计采用开关电源,降低了子节点控制板的静态功耗;射频设计采用了阻抗匹配、电容电阻微调阻抗等关键技术,减少了信号的损失与反射,极大提高了子节点控制板的无线通信质量。针对主节点,采用了STM32+射频控制CC2530+功率放大RXF2401C的设计,提高了主节点无线发送的信号质量和接收的灵敏度。软件方面,对LAMOST控制的特征进行了研究,采用成组发送、逐一轮询的方式进行控制,采用奇偶校验、时效性查询的方法,提高了系统的通信可靠性,减少了通信时间。经试验测试,该系统具有高可靠性、高效率、低功耗等特点,可完全满足LAMOST工程上的应用。

In the LAMOST(Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope)system,in order to observe 4000 celestial bodies at the same time,4000 optical fiber units need to be controlled.In order to solve the problems in the LAMOST wireless control system,a set of wireless control system based on ZigBee is designed.The hardware design of the sub-node control board includes the designs of power supply and radio frequency.The power supply is redesigned with switching power supply,which reduces the static power consumption of the sub-node control board.The RF design uses key technologies such as impedance matching,capacitor and resistor fine-tuning impedance,which reduces signal loss and reflection,and greatly improves the wireless communication quality of the sub-node control board.For the master node,the design of STM32+radio frequency control CC2530+power amplifier RXF2401 C is adopted,which improves the quality of the wireless signal sent by the master node and the sensitivity of reception.In terms of software,the characteristics of LAMOST control are studied.The control is carried out by group sending and polling one by one.The method of parity check and timeliness query is adopted to improve the communication reliability of the system and reduce the communication time.Tests show that the system has the characteristics of high reliability,high efficiency,low power consumption,etc.,which can fully meet the application of LAMOST Engineering.

| 作者 | name |

|---|---|

| 杨明山 | YANG Ming-shan |

| 王梦灏 | WANG Meng-hao |

| 陈远港 | CHEN Yuan-gang |

| 顾永刚 | GU Yong-gang |

| 翟超 | ZHAI Chao (School of Engineering Science,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China) |

作品数 11658 被引量 25860 H指数 33

《测控技术》于1982年创刊,国内外公开发行,该刊是由中国航空工业集团有限公司主管,北京长城航空测控技术研究所主办,中国工业控制计算机专业委员会、中国计算机行业协会PICMG/P.R.C、中国仪器仪表学会传感器学会、中国航空学会测试技术专业委员会等组织参与协办。《测控技术》以其刊出论文的技术先进、方法新颖、实用性强为特色,重点介绍各种类型传感器、智能化仪器仪表、现场总线技术、计算机数据采集与处理、集散式控制系统、分布式控制系统、模块化技术、各种网络技术、楼宇自动化技术、多媒体在工业自动化领域的应用、人工智能技术、模糊控制技术、通信技术、仿真与虚拟现实、机电一体化以及工控组态软件等技术的开发应用、科研成果推广、使用经验介绍等方面的实用技术性文章以及测控技术知识讲座等,是深受测控领域内的专家、学者及广大工程技术人员所喜爱的权威专业技术刊物之一。

期刊信息:

获奖情况

收录情况

LAMOST( Large Sky Area Multi-Object Fiber Spec troscopy Telescope,大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜),是一架视场为50、横卧于南北方向的中星仪式反射施密特望远镜,也是我国正在进行的一项大型科学工程项目[1 -41。在LAMOST控制系统中,为了保证 4000个驱动板正常工作,需要设计一套控制系统来控制4000个光纤单元都到达指定的位置进行观测。该控制系统使用ZigBee无线网络技术,它是一种基于 802.15.4物理层协议,支持自组网、多点中继,可实现网状拓扑的复杂的组网协议,加上其低功耗的特点,使得网络间的设备必须各司其职,有效地协同工作。 ZigBee技术在LAMOST中的应用,首先解决了LAM- OST中有线系统控制线无法空间安装的问题,其次 ZigBee无线通信系统相比蓝牙、WiFi等控制系统具有低功耗、高效、低成本、短延时、网络容量大、安全性能高、数据传输可靠等优点,使得ZigBee通信成为了该系统高密度通信下的最优选择。为了达到观测要求,对整个控制系统的无线通信质量提出了较高要求并带来较大挑战。

原有的LAMOST控制系统已经不能够满足现有的工程需求,主要存在以下几方面问题:

针对原有控制系统存在的性能不足,对LAMOST无线系统进行了全面的设计和优化,解决并改善了上述问题,极大地提高了该系统的通信成功率和通信效率。该控制系统的设计难点在于:

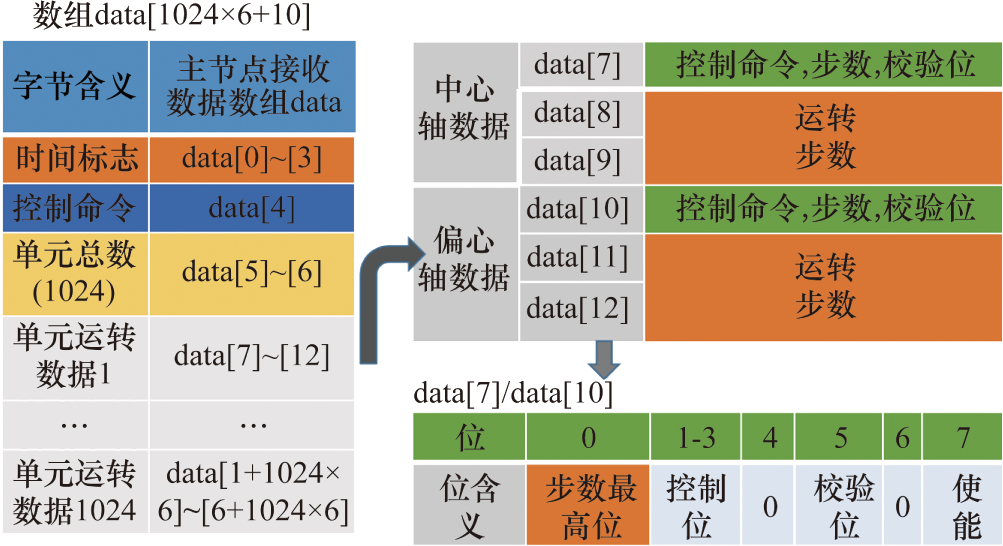

该无线控制系统主要包括上位机、STM32 + CC2530主节点和子节点,其控制网络图如图1所示。

上位机与主节点的通信方式可以通过3种方式,分别是CAN总线、以太网和串口[5-71。该系统现场采用CAN总线通信的方式将所有单元的控制数据发送给4个主节点,每个主节点接收属于自己控制的数据,由主控芯片STM32经过一系列的处理,再通过串口发送给射频芯片CC2530 , CC2530接收到数据之后,直接通过ZigBee无线通信发送给1000个子节点控制板,子节点控制板收到数据执行运转命令,带动光纤定位单元到达指定位置,并在主节点询问时回复子节点实时的状态。针对LAMOST的现场环境限制,分别对该控制系统的主节点与子节点的硬件部分以及整个控制系统的软件部分进行了设计。

该控制系统的硬件设计主要包括主节点硬件设计与子节点控制板硬件设计,难点在于子节点控制板的无线射频部分的设计。

图1 系统机构整体框图

由于主节点的数量较少,对主节点功耗的设计和主节点版型大小方面没有严格要求,因此在主节点设计中,采用STM32 + CC2530十RXF24O1的模式进行设计。主节点与上位机的通信设计,主要包括3个模块:串口模块、CAN总线和以太网。CAN总线模式和以太网模式主要用于现场控制,而设计串口通信的目的是方便在实验室进行试验,CAN总线收发器采用TJAO5O 收发器,该收发器将差分电压转换为高低电平,中间采用了光藕隔离6N137对输人输出信号进行隔离,串口芯片采用UT3232G,该芯片用于RS232电平与单片机串口TTL电平的转换。主控芯片STM32通过串口将无线数据发送给射频芯片CC2530 , CC2530再通过功率放大RXF24O1 C将无线信号发送给子节点控制板。主节点无线部分的设计极大提高了主节点的无线发送功率和无线接收的灵敏度。

子节点的硬件设计难点在于小型化的版型设计要求,对低功耗设计和阻抗匹配设计都提出了很高的要求,因此在子节点控制板的设计中,主要考虑其电源和射频部分的设计。

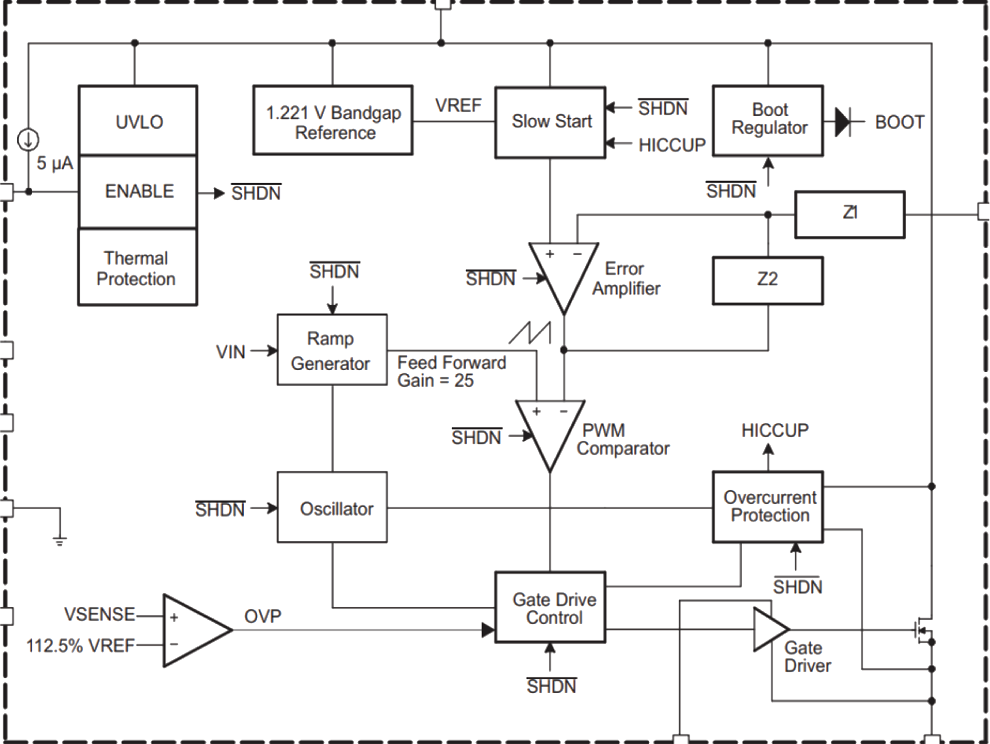

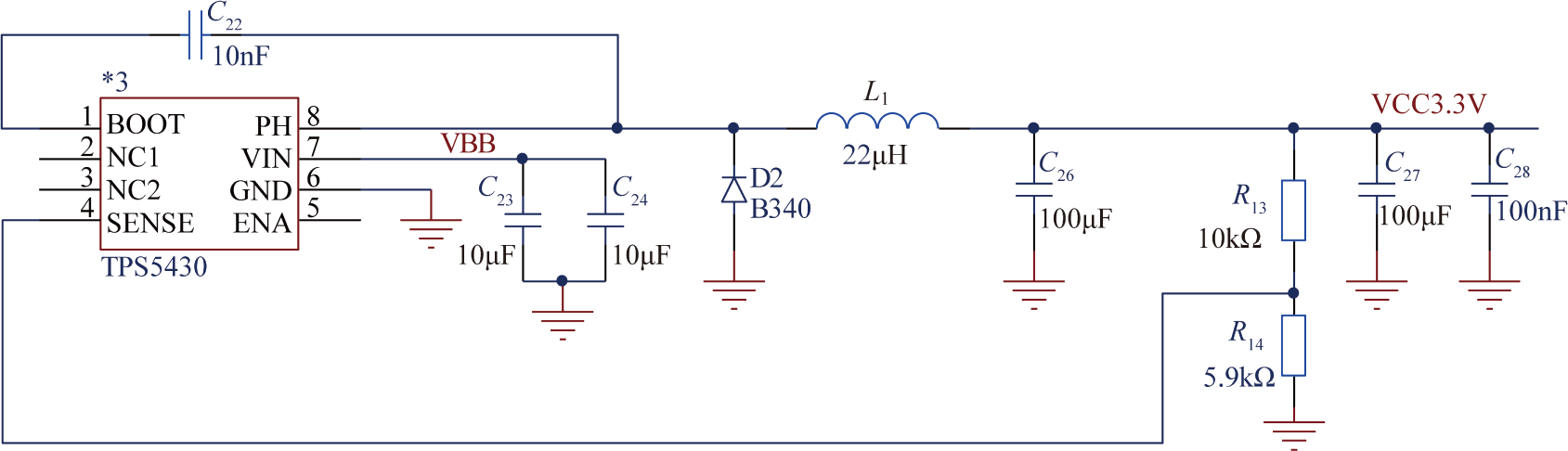

由于现场需要控制4000根光纤单元,驱动板的数量巨大,整个控制系统的功耗也必须加以考虑,再考虑到PCB布局,电源部分采用开关电源TPS5430进行设计,TPS5430内部功能框图如图2所示。

图2 TPS5430功能框图

TPSS43O内部集成了一个高性能的电压误差放大器,在瞬态条件下有严格的电压调节精度,具有欠压锁定功能,以防止输人电压达到5.5 V时启动;内置慢启动电路限制浪涌电流,电压前反馈电路改善瞬态响应。还包括了一个灵敏的高电平使能端、过电流保护和热关断。其转换效率高达95%,输出端的纹波噪声也满足设计要求。

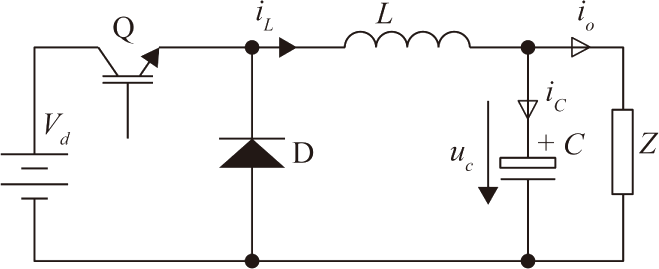

开关电源的外围电路设计中,本系统采用串联开关稳压电路设计,简称BUCK电路,其电路图如图3所示。

图3 BUCK电路图

包围电路设计步骤如下。

①选择续流二极管。续流二极管选用快恢复二极管B340,其额定工作电流3A和反向耐压值40 V 均满足该系统电路的设计要求,并留有一定的余量。

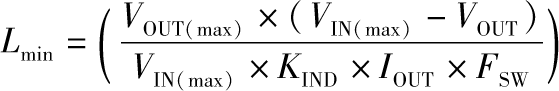

②确定临界电感。该功率电感的最小值根据数据手册提供的计算公式进行计算。

式中,KIND为系数,代表了电感纹波电流相对最大输出电流,推荐值为0.2一0. 3;Fsw为TPS5430中开关管的工作频率,500 kHz;V1、为输人电压,12 V;VOUT为输出电压,3.3 V。计算得到临界电感为8 pH,该系统设计中,选用电感值为22 pH。

③确定电容。根据LC谐振频率要尽可能地接近于内部补偿频率,这里选用的电容是100 pF的陶瓷电容,同时在电源的输人和输出端分别加了去藕电容。该系统需要3.3 V的输出电压,VSENSE的电压为1. 22 V,因此选择5. 9 kfl和10 kfl作为分压电阻,使得输出电压为3.3 V。开关电源的外围电路设计图如图4 所示。

图4 TPS5430外围电路设计图

由于现场环境的限制,子节点控制板宽度在10 mm左右,因此子节点控制板无线射频不能采用占用面积较大的PCB天线,而且对天线的布局以及射频相关的走线都提出了很高的要求。在整个设计的过程中,采用了如下的匹配方案。

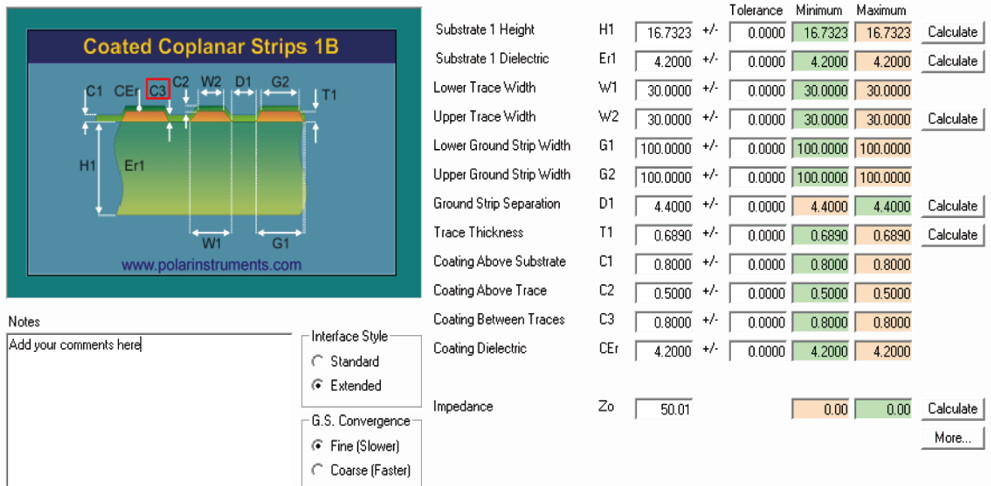

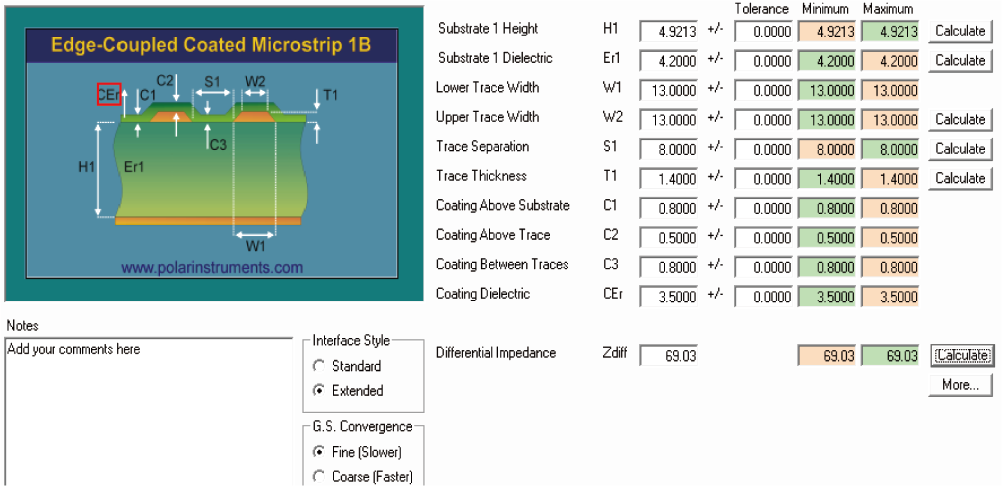

对于差分线以及单端线的设计计算,采用 SI90008一9〕对差分线进行69 (1匹配和对单端线进行 50(1阻抗匹配,如图5和图6所示。

图5 单端信号线阻抗匹配

图6 双端信号线阻抗匹配

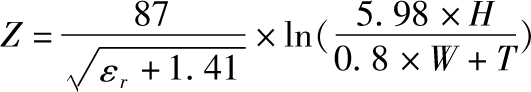

在PCB设计中,传输线的特征阻抗与介质层的厚度、介电常数、铜箔厚度、线宽、线距、油墨厚度等有关,因此,在设计过程中,这些因素都要考虑。通常按照下面的公式对其阻抗进行分析计算:

式中,Z为传输线的特征阻抗;二;为介电常数;H为参考层厚度;w为走线宽度;T为铜箔厚度。在1.6 mm 板厚设计中,如采用第二层为参考层,会使单端线的走线宽度非常小,对无线信号影响很大,若采用第三层为参考层,会使走线宽度很宽,无法走线。故在最终的设计中,采用0.6mm板厚,以第三层为参考层设计,最终使阻抗达到匹配〔’“」,射频信号在传输过程中产生的反射最小,再通过电容电阻的微调,从而使无线信号的质量达到最佳。

双端信号与单端信号之间的匹配由于空间限制采用集成器件CC2530专用BALUN,其双端阻抗为 6911,单端阻抗为50 11,BALUN的作用是进行阻抗转换,将双端69 111的阻抗转换为单端5011的阻抗并实现单端信号与双端信号的转换。

选用了性能更好的AT7020-E3 ROHBAT天线,特征阻抗为50 [1,其布局注意了以下几点:①对天线的布局进行净空处理;②将天线布局在PCB板边缘,使无线信号更有效率地发射出去;③陶瓷天线严格按照数据手册进行布局。

利用高品质的电容电感对无线部分的阻抗进行修正,使得阻抗匹配达到最佳,反射最小,信号质量最好。其匹配方法如下。

串联一个电容,并联一个电感调谐。

先将电容调到最小,然后调节电感(先粗调,再细调)使得信号强度达到最优,再调节电容使得信号强度达到最优。

分别串联和并联一个电感进行调节。

电容电感的作用:串联电感L,使阻抗点从容性阻抗沿着Smith图中的等电阻圆向右转,减小容性阻抗;串联电容C,使阻抗点从感性阻抗沿着Smith图向左转,减小感性阻抗;并联电感L,使阻抗点从沿着Smith 图中的等电导圆向左转;并联电容C,使阻抗点从沿着 Smith图中的等电导圆向右转flifa

该控制系统软件的设计主要包括以下3个部分。

图7 控制系统数据协议

当主节点接收到上位机通过串口或者CAN传来的单元数据后,主节点对单元数据进行校验和分析处理,并对单元数据进行分组。针对ZigBee协议传输,每次发送的字节数最多为128个字节,除去帧头帧尾的11个字节,还有117个字节用于存放子节点控制板数据,因此成组设计中,每组包含17个单元的数据,每个单元6个字节,一共112个字节。然后通过串口发送给射频芯片进行无线发送,每次无线发送时,首先打开功率放大器件RXF24O1C,分组发送完成结束,子节点收到数据便开始运转,然后主节点进行逐一轮询子节点状态,询问时,主节点需要带着当前子节点的运转数据,如果该子节点核验数据正确并正在运转则回复当前状态即可,如果有误,再重新接收数据并运转,直至所有单元运转完成并反馈子节点控制板状态给上位机,极大地提高了无线控制系统的效率及可靠性。

当子节点控制板收到成组数据时,对这些数据进行筛选,选择属于自己的运转数据进行分析处理,校验数据的正确与否,然后控制A3988驱动单元进行运转,并在主节点进行询问时将字节的状态返回给主节点。

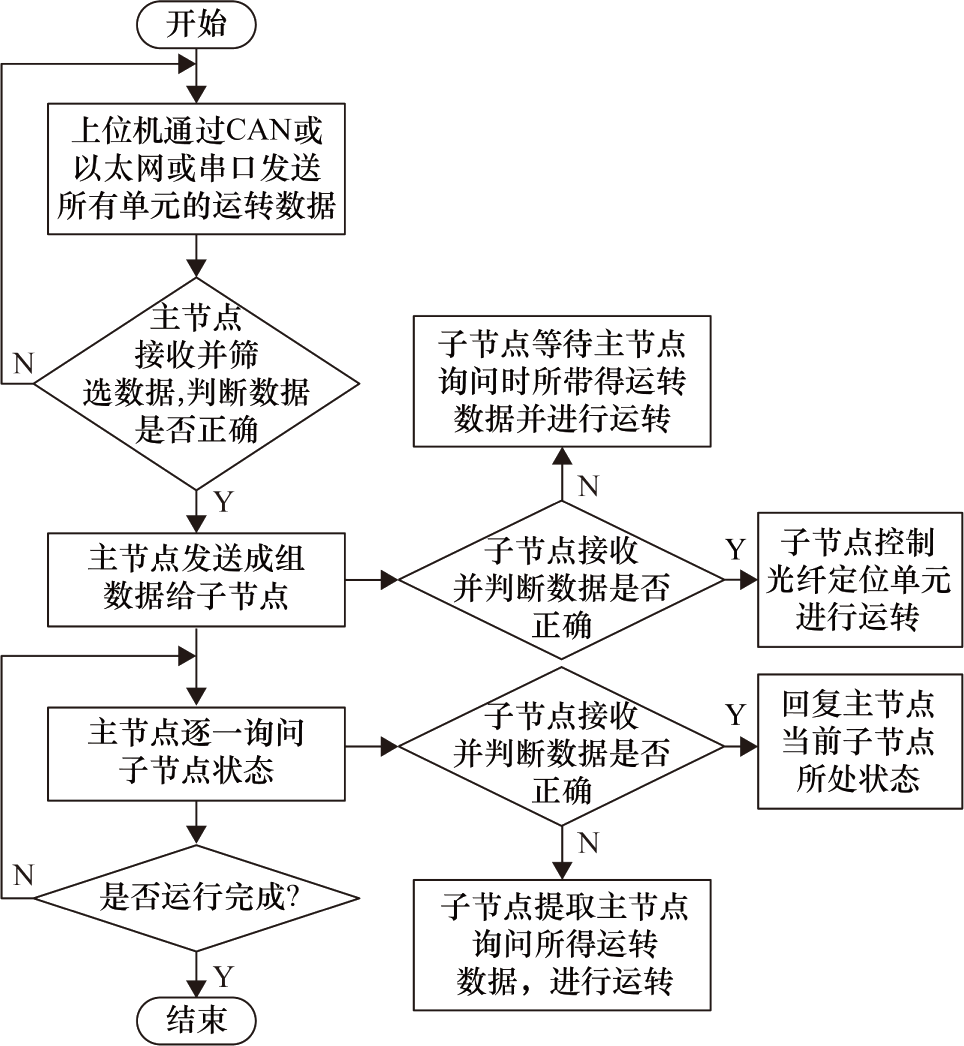

该无线控制系统的软件实现流程框图如图8所示。上位机通过CAN总线或者串口发送数据给主节点,主节点校验数据,若错误则返回错误类型,上位机重发,若正确则对数据进行整理,通过ZigBee成组发送单元运转命令给子节点,子节点接收到成组命令开始运转,接着主节点开始逐一查询子节点状态,并根据子节点状态进行下一步操作。

逐一问询时,需要在主节点发送无线命令后,等待子节点回复主节点指令,以便知道子节点的状态和防采用成组发送的方式,不需要子节点回复,子节点只需要在被询问时回复即可,而询问的动作发生在子节点控制板控制电机运行的过程中。而原有LAMOST控制系统中,采用逐一向子节点控制板发送数据的方式,逐一确认数据是否正确,而在询问时并未带单元数据,增加了发送单元数据的通信时间。因此,成组发送、逐一询问的控制方式在很大程度上减少了整个控制系统的通信时间。经实验测试,成组发送的通信方式很大程度上减少了整个控制系统的通信时间,尤其当子节点控制板出现损坏时,减少的时间更为显著。

图8 软件实现流程图

为了测试该控制系统的性能,将该控制系统的性能与原有的LAMOST控制系统的性能分别从自身静态功耗、子节点控制板信号强度和高密度的通信性能等方面进行了对比实验,实验结果如下。

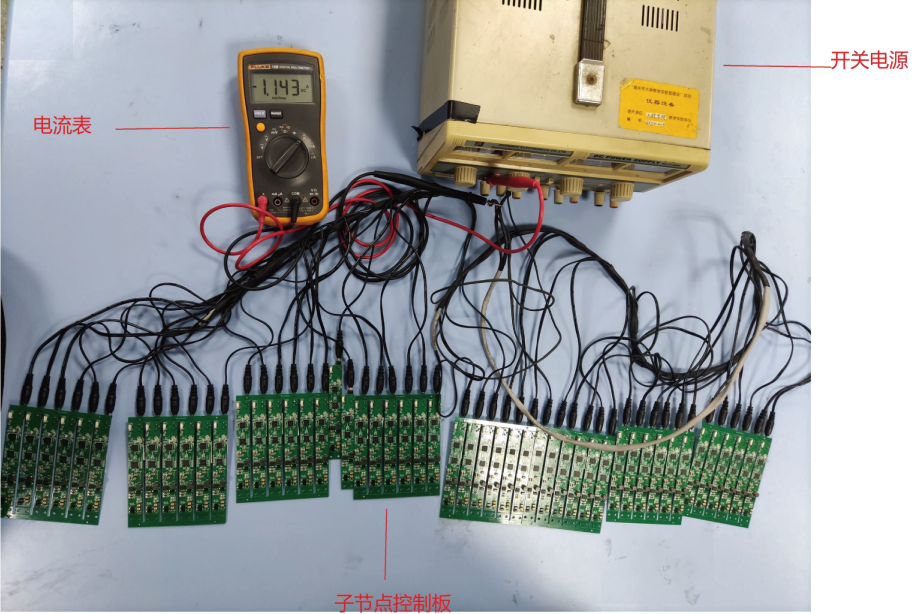

对该控制板与原控制板进行自身功耗对比,实验装置如图9所示。

图9 子节点控制版功耗测试装置

采用12V 电源供电,分别以25个和50个子节点控制板为一组进行对比试验,用电流表读取总电流值,结果如表1所示。

表1 本文控制板与原有控制板总电流值对比 单位:A

| 控制板个数 | 原控制板 | 本文控制板 |

|---|---|---|

| 25 | 0.772 | 0.506 |

| 50 | 1.550 | 1.140 |

由表1可得,原控制板静态电流单个约为30 mA, 该控制板静态电流单个约为20 mA,两者是在相同电压12 V供电的情况下测得的电流,所以根据功率公式 P = UI可得,原控制板的静态功耗为360 mW,本文控制板的静态功耗为240 mW,在静态功耗方面降低了约33%。

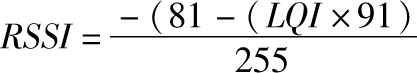

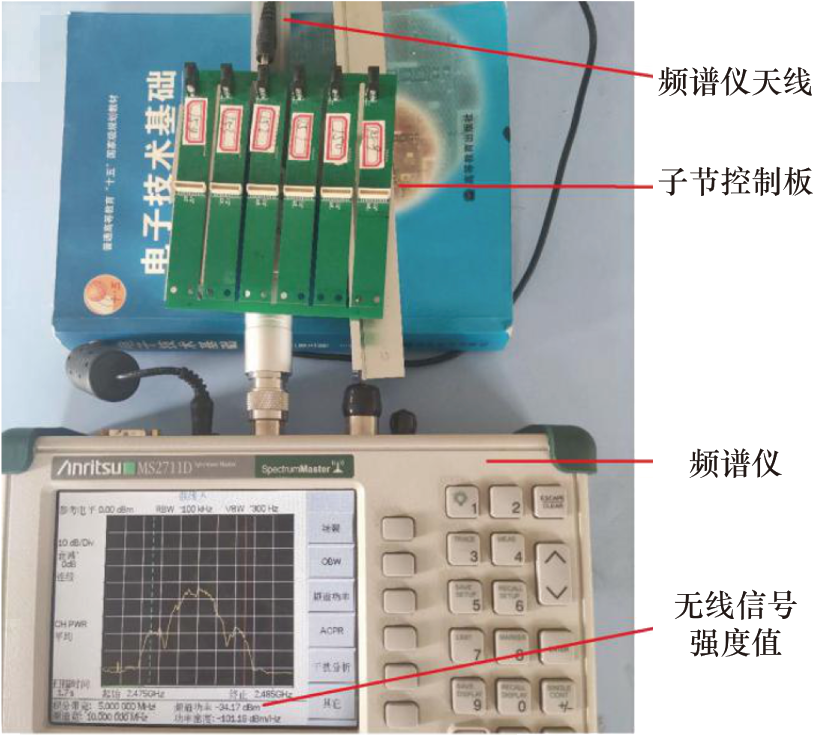

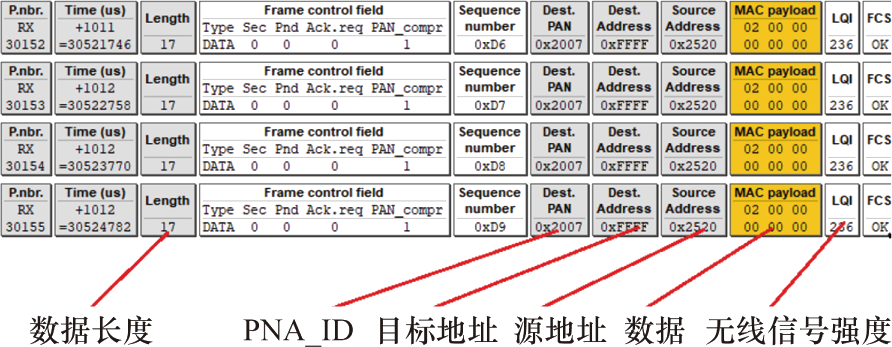

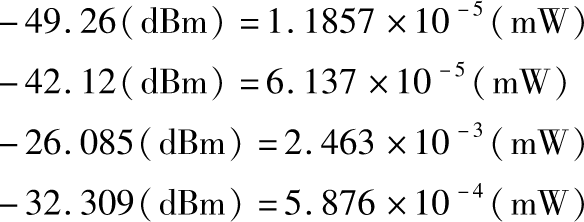

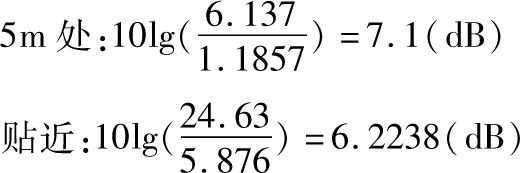

该实验用于测量单个子节点控制板的信号质量强度,分别通过频谱仪和TI所提供的抓包软件Packet Sniffer进行测试,频谱仪在贴近状态以及Sm远的地方进行测试,其无线信号的强度值可以直接在频谱仪右下角的频道功率处读得数值;Packet Sniffer在15m 远的地方进行抓包测试,其无线信号的强度值在抓包界面的右侧处读取LQI ( Link Quality Indicator)值,LQI 值反映信号的连接质量,最大为255,其值越大,表示信号连接质量越好,它与RSSI ( Received Signal Strength Indication)有如下的转换关系:

接收功率P与RSSI值得转换公式为

式中,RSSI OFFSET为经验值,一般取一45 dBm,实验装置如图10所示。

(a) 频谱仪测试无线信号强度(贴近状态)

(b) Packet Sniffer抓包测试无线信号强度

图10无线信号质量测试装置

分别选取10个控制板进行测试,用频谱仪分别在靠近控制板和距离控制板Sm处进行测量,取平均值,记录数据如表2所示。

表2 频谱仪测试无线信号强度比较 单位:dBm

| 控制板与频谱仪距离 | 原控制板 | 本文控制板 |

|---|---|---|

| 靠近 | - 32.309 | - 26.085 |

| 5m | - 49.260 | -42.120 |

表2的计算数据可以转换为接收功率,计算公式如下:

无线信号的发送强度均提高了。

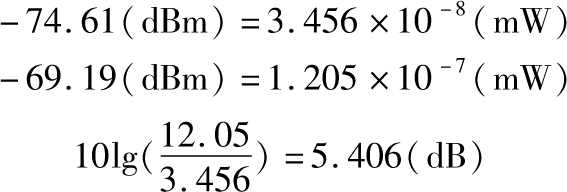

信号接收距离在15 m的距离下,用TI所提供的抓包软件Packet Sniffer进行抓包测试,测试数据如表 3所示。

表3 Packet Sniffer抓包数据比较

| 控制板类型 | LQI | RSSI/dBm | 发射功率/dBm |

|---|---|---|---|

| 原控制板 | 144 | -29.61 | -74.61 |

| 本文控制板 | 176 | -18.19 | -69.19 |

由表3结果可知,无线信号发射强度提高了。

该实验结果表明,本文所设计的子节点控制板相比原有控制板,在无线信号的发射功率方面至少提高了5dB。

在实验室与现场进行高密度卜的性能测试,将子节点控制板是否收到数据信息和子节点单元运转的情况反馈给上位机,由上位机显示整个控制系统的通信质量和通信成功率。实验中子节点的布置如图11所不。

(a) 50个子节点通信布置

(b) 现场子节点布置

图11高密度通信实验现场

分别对原控制系统与本文控制系统做50个子节点和100子节点高密度通信实验。通过对比实验,在高密度通信的情况下,该控制系统的通信性能较原控制系统大幅提高,无论是误码率还是通信成功率方面,该控制系统都有较大的通信优势,实验结果满足预期的要求,为LAMOST数据传输提供了可靠的控制系统。

在实际工程需求的基础上,对整个控制系统进行了设计。在版型限制的条件下,通过S19000分别对双端信号线和单端信号线进行了阻抗匹配;采用电阻电容对射频电路走线的阻抗进行微调;使用专用BALUN 进行双端信号与单端信号的转换,使得整个无线控制系统的通信质量更加的可靠稳定;通过成组发送、逐一轮询以及通信协议和校验位的巧妙设计,使得整个控制系统在保证通信质量的前提下,降低了通信时间,保证了数据的准确性;通过对电源模块的重新设计,降低了控制板自身的功耗。

实验证明该系统的性能完全满足LAMOST控制系统的需求,为LAMOST提供了一套低功耗、高效率、可靠性高的无线控制系统。在今后的工作中,将进一步增加子节点控制版的密度,减小控制板的尺寸,增加板厚,提高子节点控制板的强度和高密度下通信的性能。

原创 我是CSVA 星联CSVA 2022-12-11 21:00 发表于北京

▲星联CSVA星空摄影师董书畅,2020年双子座流星雨,拍摄于内蒙古额济纳

一年一度备受关注的双子座流星雨就要到了 ,极大值就在12月14日晚,所以12月14日晚是最佳出动良机,星联CSVA“星海联播”也会在14日晚为大家直播多地流星盛况,包括北京、四川、云南、湖南、福建等地现场 (直播间预约已开放)。

双子座流星雨是北半球三大流星雨之一,今年预报的极大值ZHR(ZHR详解下文有讲)可达到150。这将是2022最后一场不折不扣的视觉盛宴!针对大家最近关心的问题,小曌也特别提示:

14日为渐亏凸月,月升为22:19(以北京时间为例),这对观看流星会带来一些影响,所以要做好心理预期。但往年即便大月光下,双子仍有不俗的表现,所以仍值得冲冲冲。

除了14日夜,13、15日也可以观测,双子座流星雨延续两三天的时间都会不错。

双子座流星有三大特点:一是颜色偏白;二是流星体速度较慢;三是亮流星很多,常有火流星出现。值得期待哟!

▲星联CSVA星空摄影师杨友利,2021年双子座流星雨,拍摄于四川松潘

但作为星联CSVA小编,小曌也注意到一个现象,一些流星雨小白, 光知道流星雨好看好玩好许愿,但傻傻搞不清到底是怎么回事。 虽然咱没必要都成为专家,但常识问题还是要搞明白的。

所以,大事来临前,小曌按照惯有的思路,帮大家梳理一下流星雨的 亿点知识 ,让你 一文在手,流星不愁 !(依然假设有个小白叫小明,依然是采用问答方式,方便大家阅读和理解)

小明:天天说流星流星的,可流星从哪来的呀?到底为何天下掉馅饼,不不,是掉流星。

小曌 :咱先搞清楚一般的流星雨,再来说双子座流星雨。

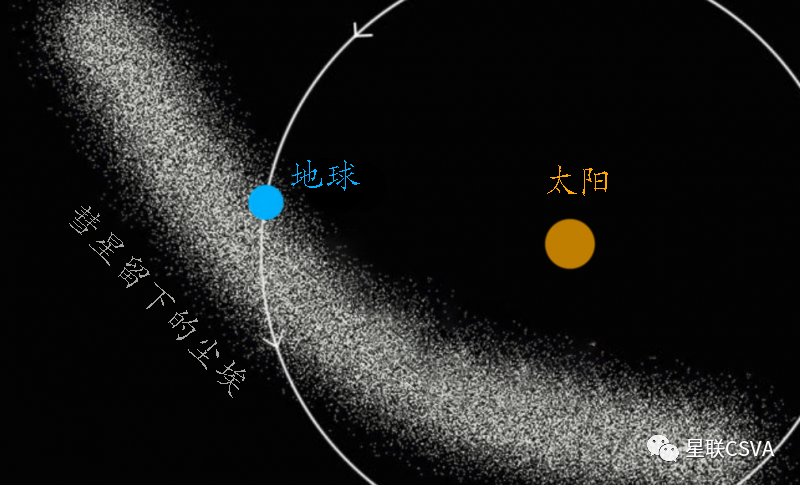

彗星大家都知道吧,流星其实大多来自彗星。彗星有个不雅的称呼,叫“ 脏雪球 ”,因为在彗星的冰块中有很多物质,这些流星体中最普遍的就是尘粒,它们遍布于尘埃尾或遗留在轨道中。当其轨道与地球运行轨道相交时,这些尘粒被地球引力捕获,就进入大气层,就会燃烧发光,就被我们肉眼看到了。就是流星了。

▲当地球穿过彗星留下的尘埃时,就会发生流星雨。这是流星雨重要成因之一。图源:EarthSky

了解了流星与彗星的关系,也就能看懂媒体上专家经常说某某流星的“ 母体 ”是啥意思。这个“母体”就是说产生这个流星的彗星。像英仙座流星雨的母体就是周期为133年的斯威夫特·塔特尔彗星;宝瓶座η流星雨的母体是大名鼎鼎的哈雷彗星。

但需要特别提醒的是 :双子座流星雨的母体有些特殊,并不是彗星,而是小行星3200(法厄同),它是已知第二个不是由彗星造成的流星雨。至于流星雨的成因,则是与上面一致。

小明:原来流星是些尘粒?它能被我们看到,应该个头不小啊。

小曌 :错错错。流星体往往很小,像普通肉眼可见的直径在0.1~1厘米之间。 如果流星体能像手指甲盖那么大,就可能变成火流星了 。如果它是大块的岩石无法被大气层烧掉,就会掉落在地球上,那就是陨石了。

▲星联CSVA星空摄影师熊猫,2021年双子座流星雨,拍摄于四川巴朗山

小明:我还没看到过火流星长啥样,必须要等到某某大流星雨时才行吗?

小曌 :那倒不是。有流星雨时,出现流星的概率大,流量大,观赏体验会比较好,一般不会让你失望。但我们经常在外面拍星星就知道,任何时候任何一个夜晚,都有可能遇到流星甚至是火流星,甚至搞不清它从哪个方向,归属什么母体,所以我们也常称之为“野流星”。

所以看流星,要有好心态,要有耐心,因为它没有规律,冷不丁就从某个方向蹿出来了。

至于能不能遇上火流星呢?这主要看运(ren)气(pin)啦。

▲星联CSVA星空摄影师杨晋,2020年双子座流星雨,拍摄于云南泸沽湖

小明:既然没规律,那为什么一些流星雨的时间是基本固定的。像双子座流星雨总是在12月13号、14号前后造访地球?

小曌 :流星个体没有规律,但流星雨是有规律的。正如上面所说,它来自母体,母体运行是有规律的,它的尾迹和轨道是可以计算的。地球的运行也是有规律的。所以两个轨道相交相近就是有固定时间的了。

顺便说一下,我们常用的说法是“流星来到了地球”,其实是倒过来的,是地球进入了人家的轨道。

我们打个比方,一个人拎着一只装满尘粒的垃圾袋在操场上跑步,结果垃圾袋漏了他却浑然不觉,不停地一圈圈地跑啊跑啊,他经过的跑道上就散落着若干尘粒。这时候,一个叫地球的保洁员也在按它的运行节奏巡视,当看到散落的尘粒时,就运用引力工具顺便打扫一下,将它们吸入了清洁车。

只是不成想,这些跟大气摩擦发光的尘粒(垃圾)竟然成了地球人的浪漫。

小明:那流星雨下的许愿灵不灵?

小曌 :天灵灵地灵灵,你说灵它就灵。但你记住一点, 流星雨的时候许愿一定会累昏过去 。

小明:常看到有说北半球三大流星雨,叫英仙座流星雨、双子座流星雨、象限仪流星雨。这起名字有什么讲头吗,比如是不是可以叫小曌流星雨?

小曌 :不可以,因为小曌不在天上,没法成为坐标。流星雨名字不是乱起的,是根据它们的辐射点来的。 双子座流星雨其实跟双子座一点关系都没有 ,但流星雨的辐射点,在地球上看来,正是双子座的位置,所以就用双子给它命名了。可以理解为, 这里的“双子座”名字是给流星雨定天上方位的 。

▲星联CSVA星空摄影师罗弘扬,2020年双子座流星雨,摄于四川甘孜

小明:怪不得很多流星雨的照片,看起来都是从一个点发出来的。那个点总是看起来很神奇,有藏着很多奥秘的感觉。

小曌 :这里也有一个误区, 其实那个辐射点并不存在 ,只是人的视觉感觉天上有那么一个集中发散点。你可以想象平行的铁轨,我们在视觉上看上去,明明是平行线,在远处却会汇集于一点。

流星也是这样的,地球闯入了一片尘埃区,那些小尘粒其实是近乎平行着落入地球大气层。但我们站在地球上,视觉上感觉是有一个辐射点的,像天女散花一样发散式地进入我们视线。

小明:天女散花是很浪漫,而且流星还有颜色,就跟放焰火似的。它的颜色是哪来的呢?

小曌 :流星是有颜色的,这取决于那个尘粒的化学成分和烧烧的温度。发黄发绿发红发白的都有。绿色是常见的颜色之一,像英仙座流星雨就有很多绿色的,流速快,而双子座流星雨白色的更多,相对来说流速慢一些。

小明:对了,你提到速度了,这里有个问题,为什么每次说流星雨都要说速度?而且快慢不一呢?保洁员地球的运行速度肯定是不变的,是因为那个带垃圾袋的跑步者速度不一吗?

小曌 :这主要取决于保洁员跟跑步者的轨道。试想一下,如果保洁员是冲着跑步者和尘埃区而去的,速度就快;反之,如果是在后面去追那位跑步者,相对速度就慢了。

▲星联CSVA星空摄影师张璐,2018年双子座流星雨,拍摄于二连浩特

小明:还有个问题,流星到底是直的还是弯的?这两种照片我都看过不少,搞糊涂了。

小曌 :是直的,但也是弯的……这要看你的视角。如上面所说,本来平行的流星,我们看却是有辐射点一样,都是透视所致。流星冲进大气层是直线运动,我们的视角(或者说摄影师的构图)是天空中的一个局部区域,流星轨迹基本就是直的,但如果是特别广角的视角,一个长流星的轨迹,它在穹顶似的天球背景上,视觉上就应该是弯曲的。

举个小栗子,小曌在青海就看过一条超长的流星,它在我左方低空出现,一直延伸到右侧低空,它其实是根直线,但在我看起来,它从左到右就是在天球上划过了一条长长的弧线。

▲星联CSVA星空摄影师王晋,2020年双子座流星雨,拍摄于云南泸沽湖

小明:听了上面这些解答,我觉得快成流星专家了!哈哈!那要去看流星的话,我该买什么设备吗,比如望远镜啥的?

小曌 :先别得意,这个问题就暴露了你小白身份,别冒充专家了!流星雨是最亲民的天象,如果不做拍摄的话,啥器材设备都可以不需要,带上眼睛看就好了。如果用望远镜观察,反而将大大降低你看到流星雨的机率,因为流星在全天任何时间任何区域都可能随时出现。

小明:咦?又糊涂了……不是有辐射点吗?为何成了任何天区都可能出现呢?

小曌 :虽然都是从辐射点迸发出来的,但流星行程长短不一,燃烧发光的节奏也不一样,有的就在辐射点周边迸发亮光,有的可能到了反辐射点才被看到。虽然我们在现场会感觉到处都可能有流星,似乎是杂乱的,其实这些流星的反延长线都可以聚集至辐射点上的。如果一颗流星的反延长线与辐射点不匹配,那就说明可能是“野流星”。

所以有小白问要不要对着辐射点看或拍,其实不必。对拍摄来说,主要是看你的构图需要。

▲星联CSVA星空摄影师蒋明伟,2022年双子座流星雨,摄于四川雅哈垭口

小明:那我一晚上能看到多少颗流星?那个ZHR值准吗?

小曌 :每个流星雨的流量不一,因为那个捣乱的跑步者袋子里装的垃圾多少不一,或者跑步者与保洁员的距离不一。我们常用ZHR值来形容一场流星雨的大小,小者只是个位数,多的会超过100,像我们常说的北半球三大流星雨英仙座流星雨、双子座流星雨、象限仪流星雨,就是过百的量。

但对于ZHR这个概念,误读者很多,包括一些媒体也常用错。

严格来说,ZHR是指在极限星等6.5等、天空无云、辐射点在天顶的最佳状况下,每小时所能看到的流星数。极限星等达到6.5等,表明暗夜环境较好。总之,这是一个十分理想条件下的流星预估值。

有些媒体片面解读说“XX座流星雨来了,每小时可看到150颗”,只能说是标题党。小曌对这个现象特别反感,误导公众,至少该打屁股150下。

不过双子座流星雨的流量确实是比较壮观的。

小明:这些小编确实该打,那就将 ZHR值=打屁股值 算了。

小曌 :哼……还有,除了三大流星雨外,全年有很多流星雨(每月的星联CSVA天象日历都会给大家标注出来),但有的明明只是个位数的流量,有些媒体还做大标题“快来看流星,今晚XX流星雨爆发”,唉,这种小流星雨,别说普通小白了,就是专业观测者都不在意。这种也给公众带来信息干扰。

▲星联CSVA星空摄影师朱阳,2020年双子座流星雨,摄于四川塔公

小明:不过容我悄悄告诉你,你这个小编可能也有问题。有人就说了:有些流星都是P上去的,明明我没看到那么多流星……

小曌 :这个嘛……我觉得得从流星雨照片的创作手法说起。这个公认的手法是:摄影师长时间连续拍摄,获取到一段时间甚至是一整夜的流星,再将这些流星还原至构图中的科学位置。说白了,就是一张底图+若干流星,这么说,流星就是P上去的。但这是国际公认的手法,它其实还原了流星在某一天区的发生情况,包括数量、色彩、位置等信息,是有科学意义的。

但在这个过程中,个别摄影师确实存在未按原位置科学叠加流星的问题,那就属于造假了。星联CSVA在内部一直反对这种不科学的创作,但也可能有漏网之鱼。

现在网络上看的流星图,不科学地P图现象确实特别严重,小曌愿与大家一起推动科学创作。

至于有人说我没看到那么多流星,你怎么拍到的,这不就是造假吗。那就是另一回事了。流星拍摄需要很有经验,参数的设置、方位的选择、时机的把握等,都有一定技巧,有经验的摄影师确实能够抓拍到更多流星。

小明:那该怎样设置参数啥的呢?包括后期叠加流星是不是很麻烦?

小曌 :虽然不容易,但熟练了还好。无论是英仙、双子等,其手法都是一样的。这展开了可就是一个大部头文章了。还是戳旧文了解吧。仔细研究下列推送,你也可以成为高手:

▲星联CSVA星空摄影师杨昌进,2018年双子座流星雨,摄于四川贡嘎

小明:流星雨还有个常用的词“极大值”,要等极大值才去看流星吗?

小曌 :极大值时间,其实就是地球进入彗星尘埃带最密集的时段。这个预估时间有很大参考价值,但也不是完全准确,有时也会发生一段时间的偏移。就像真的下雨的天气预报一样,大概率可以参考。

极大值期的流星雨自然不要错过,但也并不是非要等极大值来了再出摊。极大值的前后段时间都可能会有一定流量的。就像双子座、英仙座这些大号流星雨,它其实是一个时间段,地球已接近尘埃带了,所以极大值前后几天都会有惊喜。

小明:流星雨这门课今天算是补了。接下来针对今年的双子座流星雨,我要去看的话,需准备哪些事项呢?

小曌 :首先,重要的是要搞明白辐射点的位置。虽然流星随处可以迸发,但你也得知道它的老巢在哪里。尤其是后期处理图片时,必须知道辐射点的精确位置。

▲双子座与流星雨辐射点都标出来啦(北京地区14日21时的夜空模拟,点击放大更清晰)

熟悉星空的朋友去找双子是很easy的。不熟悉的朋友可以先找到猎户座,如上图,在北京地区14日的21时,双子座和猎户座都已从东方升起,在猎户左侧,东偏北一点,有两颗亮星,那就是北河二与北河三,也就是双子的两个头部了。

如果还不明白,也可以直接下载观星软件,比如Sτarwalk2、Stellarium等,这些软件可以帮助你快速准确地找到实时的天体。

第二,就拍摄来说,可以多带几套脚架、相机、镜头,拍到的数量相对就会更多。相机高感性能要好、镜头光圈尽量大、存储卡容量大且高速、电池要备足。

第三,还有重要的,外出尤其 注意防寒!注意防寒!注意防寒!这个季节夜间温度之低超出你的想象!

话说看星星治颈椎,流星雨可以好好治治。 不过一直仰头看也不是办法,可以准备个适合户外平躺的垫子,躺下来静静欣赏未免不是个良策。天气太冷的话,躲在车里打开天窗也可以。

对了,最后重要提醒!不出门的同学,可以在14号晚随时打开星联CSVA视频号直播间,我们将在“星海联播”中等你哟!

星海联播?如果你还不了解就out了,赶紧戳它涨姿势:欢迎收看星海联播!

————— / END / —————

CSVA科普研学 30

Article | Astrometry | Free Content

ZhiHui LI 1,2, Juan ZHANG 1,5,, WeiMin ZHENG 1,3,4,5,, Li TONG 1,5, Lei LIU 1,5

Address:

Received: Jul 28, 2022 Accepted: Sep 29, 2022 Published: Jan 17, 2023

In the Chang’E-7 mission of the fourth stage of China’s Lunar Exploration Project, the relay satellite will carry a 4.1-m-aperture X-band parabolic telescope. This and the ground-based telescopes will form a lunar orbit very long baseline interferometry (VLBI) experimental system with the space-ground baseline up to 400000 km. To improve the sensitivity of this baseline, we propose a weighted full-spectrum signal combining method. First, we derive the optimal weighting coefficient ratio for combining the signals of the two telescopes. Then, we propose the VLBI weighted full-spectrum combining method whose optimal weight coefficient is determined by investigating the data, and the obtained result is consistent with the theoretical derivation. Finally, we use Chang’E-4 original VLBI observation data for method testing. The results show that the signal combining method proposed in this work can greatly improve the signal-to-noise ratio for VLBI observations.

甚长基线干涉测量(Very Long Baseline Interferometry, VLBI)技术是一种具有极高角分辨率的天文测量技术, 在观测的电磁波波长不变的情况下, 基线(VLBI系统中两台望远镜间的连线)长度越长, 其角分辨率越小, 分辨能力越高. 地基VLBI系统中射电望远镜全部位于地球表面, 基线长度无法超过地球直径. 科学家考虑将射电望远镜发射到太空, 与地基或空间射电望远镜构成VLBI系统, 即空地VLBI (Space-Earth VLBI)或空间VLBI (Space VLBI). 地基望远镜与空间望远镜构成的空地VLBI基线长度远超地球直径, 可获得更高的角分辨率.

空间VLBI技术是VLBI发展方向, 国内外都在积极发展此项技术. 国际上已成功实施的空间VLBI项目[1]有日本的VSOP项目和俄罗斯的RadioAstron项目. VSOP[2]项目的卫星在成功发射后更名为通信与天文高级实验室(HALCA), 其空间望远镜口径为8 m, 部署在环绕地球的椭圆轨道上, 远地点高度为21000 km, 近地点高度为560 km. RadioAstron[3]项目中, 其Spektr-R卫星所携带的空间望远镜口径为10 m, 也部署在环绕地球的椭圆轨道上, 近地点在7000–80000 km, 远地点在270000–370000 km. 我国计划利用探月四期嫦娥七号中继星搭载一台直径4.2 m的X波段抛物面望远镜部署在环月球轨道, 与地基望远镜构建月球轨道VLBI实验系统, 基线可达400000 km. 这是我国探月工程任务嫦娥七号的六大科学目标之一.

VLBI基线灵敏度与基线两端射电望远镜的有效面积有关, 有效面积越大, 基线灵敏度越高. 在空地VLBI实验系统中, 需要大口径的地基望远镜与空间小口径望远镜联合观测, 提升空地基线灵敏度. 我国VLBI网(CVN) X波段望远镜有上海佘山(25 m)、北京密云(50 m)、新疆南山(26 m)、云南昆明(40 m)、上海天马(65 m), 计划2024年底拟建设西藏(40 m)和吉林(40 m)望远镜. 利用上述中口径望远镜参与我国的月球轨道VLBI实验系统联测势必会影响地月基线的信噪比(SNR). 我国月轨VLBI实验系统中, 空间望远镜的口径仅4.2 m, 比日本的VSOP项目(空间望远镜口径为8 m)和俄罗斯RadioAstron项目(空间望远镜口径为10 m)中的空间望远镜口径小. 本文研究了VLBI信号合成方法, 未来可通过先合成地基多个中等口径望远镜接收到的信号, 形成一个虚拟的地基大口径射电望远镜, 再和空间望远镜进行VLBI联测, 从而增强地月空间VLBI基线灵敏度.

信号合成有多种方案[4], 例如全频谱合成、基带组阵、符号合成等. 其中全频谱合成不依赖于信号频谱特性, 其余方案要求频谱特性已知. 空间VLBI观测目标为射电源和探测器, 其中射电源信号类似噪声, 接收频谱未知.

两台望远镜接收到的同一波源信号间因频移或时延导致相位偏移, 需要进行补偿消除偏移. 目前主要有基于特征值的算法如Eigen算法以及基于相关的算法如Simple算法等[5]. Eigen算法是一种迭代算法, 通过所需信号的相位对齐和干扰信号的相位不对齐共同作用使信噪比最大. Simple算法主要是在多个望远镜中选择一个作为参考点, 将其余望远镜接收到的信号均与参考点接收到的信号进行相关运算, 补偿各路信号的延迟和相位偏移, 最后对各路信号进行加权合成求和. 上述方法适用于短基线的阵列信号合成.

本文研究甚长基线信号合成, 通过VLBI相关处理机求得基线对应的总时延、总时延率. 通过补偿时延、时延率, 将各望远镜接收到的信号同步到经过某一参考点的同一波前. 通过网格化搜索找到最优加权系数, 再进行加权全频谱合成. 本文利用中国VLBI网观测数据进行了测试. 从测试效果看, 在不具备各望远镜性能参数的情况下, 网格化搜索最优加权系数, 使加权合成后基线信噪比达到最高, 可用来提高空间VLBI中空地基线灵敏度. 实测结果同时表明合成时的最优加权系数随信噪比变化.

VLBI的基线信噪比[6]定义为

$$ \begin{array}{lr}\text{SNR=}\rho_0\sqrt{2Bt},&\text{(1)}\end{array} $$

其中B为信号带宽, t为积分时间, ρ0为基线相关强度, 对于X和Y观测站信号合成, 其中ρ0定义如下:

$$ \begin{array}{lr}\rho_0=\sqrt{\frac{T_{ax}T_{ay}}{(T_{ax}+T_{nx})(T_{ay}+T_{ny})}},&\text{(2)}\end{array} $$

其中 $T_{ax}$ , $T_{nx}$ , $T_{ay}$ , $T_{ny}$ 分别为一条VLBI观测基线中两站 $X$ 和 $Y$ 的信号温度和噪声温度.

在进行VLBI相关处理时, 设 $X$ 和 $Y$ 站接收的同一波前有效信号幅度为 {$u_{ax}$} 和 {$u_{ay}$} , 噪声信号幅度为 {$u_{nx}$} 和 {$u_{ny}$} . 在射电源流量密度相同的情况下, 由于观测站系统之间的差异, 有效信号 {$u_{ax}$} 和 {$u_{ay}$} 成比例关系, 且和噪声信号不相关, 其比例系数 $m_{xy}$ 反映了观测站设备性能的差异.

$$\begin{array}{lr}m_{xy}=\frac{u_{ay}}{u_{ax}}.&\text{(3)}\end{array}$$

因此, 有如下关系:

$$\begin{array}{lr}m_{xy}^2=\frac{T_{ay}}{T_{ax}}.&\text{(4)}\end{array}$$

在全频谱合成中, 合成信号为原信号幅值加权和. 合成虚拟站 $C$ 的噪声温度 $T_{nc}$ 与原观测站噪声温度之间存在如下关系:

$$\begin{array}{lr}\frac{T_{nc}}{T_{nx}}={({pu_{nx}+(1-p)u_{ny}})}^2/{(u_{nx})}^2,&\text{(5)}\end{array}$$

其中, $p$ 为第一个观测站在全频谱合成中的加权系数, 并有 $0<p<1$ . 此时第二个信号的加权系数为 $(1−p)$ .

由于{$u_{nx}$}和{$u_{ny}$}是服从高斯分布的两个独立的白噪声信号, 不具备相关性. 因此合成后的虚拟站 $C$ 的噪声温度 $T_{nc}$ 为

$$\begin{array}{lr}T_{nc}=p^2T_{nx}+{(1-p)}^2T_{ny}.&\text{(6)}\end{array}$$

根据(4)式, 可得虚拟站 $C$ 的有效信号温度 $T_{ac}$ :

$$\begin{array}{lr}T_{ac}={(p+{(1-p)}m_{xy})}^2T_{ax},&{}\\\text{ }={(p/m_{xy}+1-p)}^2T_{ay}.&\text{(7)}\end{array}$$

在全频谱合成中, 将式(6)和(7)代入式(2)得虚拟站 $C$ 和第三站Z的相关强度 $ρ_{cz}$ 为

$$\begin{array}{lr}\rho_{cz}=\sqrt{\frac1{{(1+\frac{p^2h_x+{(1-p)}^2m_{xy}^2h_y}{{\lbrack p+(1-p)m_{xy}\rbrack}^2})}(1+h_z)}}.&\text{(8)}\end{array}$$

根据式(8)可知, 只有满足

$$\begin{array}{lr}\frac p{p+2(1-p)m_{xy}}<\frac{h_y}{h_x}<\frac{2p+(1-p)m_{xy}}{(1-p)m_{xy}},&\text{(9)}\end{array}$$

才有 $ρ_{cz}$ 大于 $ρ_{xz}$ 和 $ρ_{yz}$ , 合成的信号基线SNR才会高于非合成信号基线SNR, 基线SNR才能较此前提高. 其中 $h_x = T_{nx} / T_{ax}$, $h_y = T_{ny} / T_{ay}$.

根据式(8), 若要使得合成基线相关强度最大, 有如下条件:

$$\begin{array}{lr}\frac p{1-p}=\frac{h_y}{h_x}m_{xy}.&\text{(10)}\end{array}$$

此时合成基线SNR最大. 将式(10)代入式(9), 可知, 式(9)恒成立. 将式(4)带入式(10), 得

$$\begin{array}{lr}\frac p{1-p}=\frac{T_{ny}}{T_{nx}m_{xy}},&\text{(11)}\end{array}$$

其中, $w_{xy};=;\frac p{1;-;p}$ , 表示两站加权系数比, 可作为合成信号的加权系数, 使得合成基线SNR达到最大, 此时加权系数下合成后的虚拟站的SNR总能比合成前SNR高. 可以看出, 合成基线SNR达到最高时的两站合成信号加权系数之比, 与两站之间的性能有关.

下面设法将噪声温度 $T_n$ 和信号温度 $T_a$ 用望远镜的有关参数表示. 射电天文学中, 一般使用系统等效流量密度(System Equivalent Flux Density, SEFD)描述射电望远镜的性能. SEFD越小, 表示系统噪声对应的流量密度越低, 即望远镜灵敏度越高. 噪声温度 $T_n$ (单位为K)与SEFD (单位为Jy)的关系如下[7]:

\begin{array}{lr}T_n=;\frac{\eta A}{2k}\cdot\text{SEFD,}&\text{(12)}\end{array}

其中, $k$ 为玻尔兹曼常数, $η$ 为天线效率, $A$ 为天线孔径面积.

同样, 有信号温度 $T_a$ 与射电源流量密度 $S$ 的关系:

$$\begin{array}{lr}T_a=\text{ }\frac{\eta A}{2k}\cdot S.&\text{(13)}\end{array}$$

射电源流量密度S仅与射电源相关, 则

$$\begin{array}{lr}\frac{T_{ny}}{T_{nx}}=\frac{{\text{SEFD}}_y\eta_yA_y}{{\text{SEFD}}_x\eta_xA_x},&\text{(14)}\end{array}$$

$$\begin{array}{lr}\frac{T_{ay}}{T_{ax}}=\frac{\eta_yA_y}{\eta_xA_x}.&\text{(15)}\end{array}$$

由式将式(15)代入式(4), 得

$$\begin{array}{lr}m_{xy}={(\frac{\eta_yA_y}{\eta_xA_x})}^\frac12.&\text{(16)}\end{array}$$

将式(14)和(16)代入式(11), 可得

$$\begin{array}{lr}\frac{w_x}{w_y}=\frac{{\text{SEFD}}_y}{{\text{SEFD}}_x}{(\frac{\eta_yA_y}{\eta_xA_x})}^\frac12,&\text{(17)}\end{array}$$

$w_x$ 和 $w_y$ 分别为合成时 $X$ 站和 $Y$ 站的最优加权系数. 可以看出, 合成基线SNR达到最高时的两观测站合成信号加权系数之比, 与望远镜SEFD、天线效率及天线口径等性能有关. 这一结论与Dewey (1994)[8]和Thompson等人[7]的分析结果一致, 前者通过最大化合成站的 $G/T$ 值、后者通过信噪比进行推导. 而本文采用最大化基线信噪比的方法, 即两个望远镜合成为一个新望远镜, 与第3个望远镜构成基线, 并通过有效的合成方法, 最大化该基线信噪比. 这也是引入第3站的原因. 在观测站望远镜各项参数未知的情况下, 可以通过改变加权系数搜索SNR峰值, 从而获得各站最优加权系数.

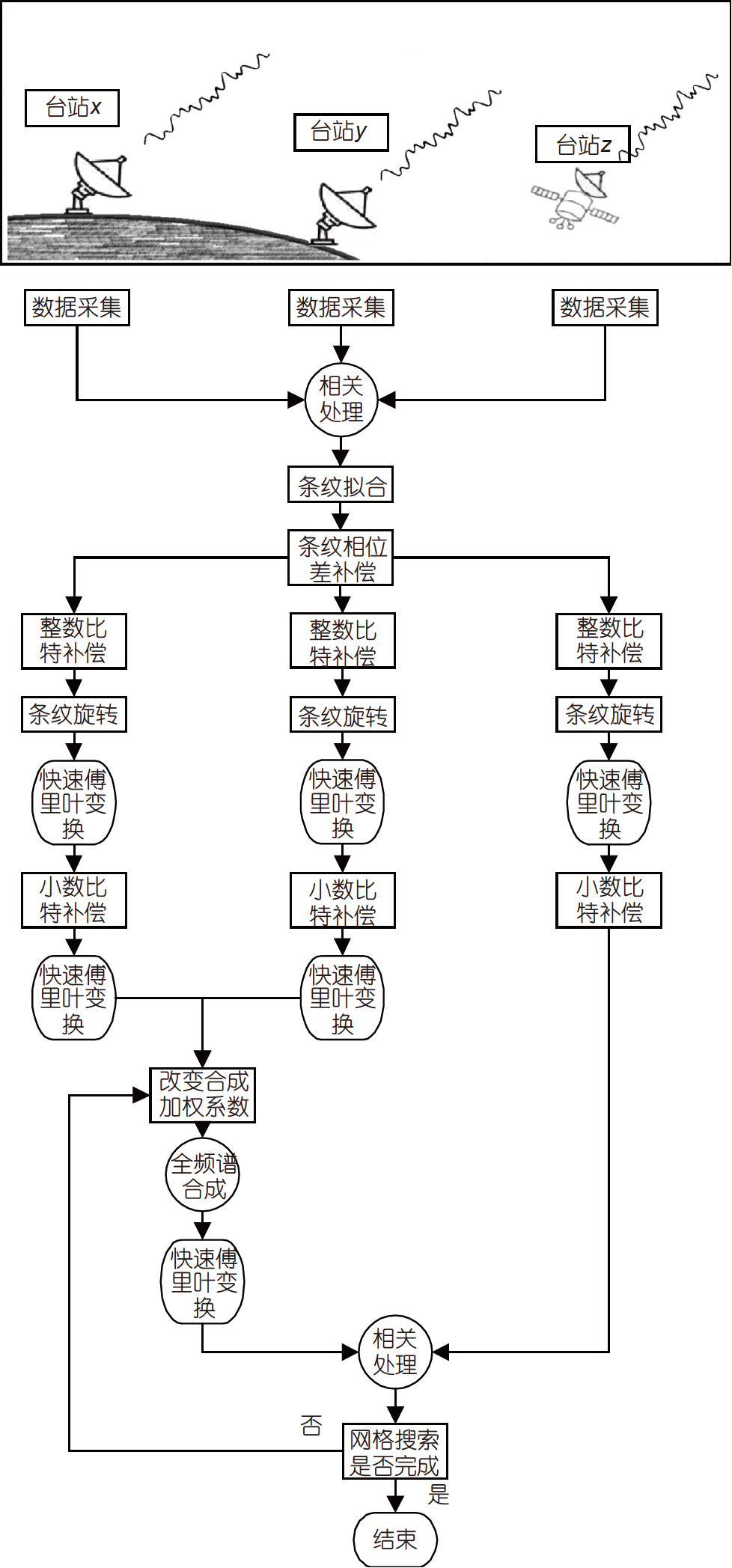

在进行VLBI观测时, 各个观测站望远镜共同观测同一目标. 来自遥远射电源天体的信号通常被认为是平面波, 其到达各站望远镜的时间不同, 在处理时需将各望远镜接受到的信号进行时延补偿和相位对齐, 使各个站的信号完全对齐至同一波前. 因此需进行精确的时延补偿和相位对齐之后, 才能对两站的信号数据进行加权全频谱合成(图1).

Figure 1 : Demonstration of the weighted full-spectrum signal combining technology for cislunar Space-VLBI.

$$\begin{array}{lr}R_i(t)=\lbrack A(t+\tau_i)+N_i(t)\rbrack\text{e}^{\text{j}2\text{π}f_0\tau_i},&\text{(18)}\end{array}$$

$R_i(t)$ 为望远镜接收后与本振频率混频调解后记录的信号, $A(t)$ 为地心处基带信号, $N_i(t)$ 为噪声信号,

$f_0$ 为天空频率. 相关处理机需对望远镜 $i$ 记录的基带信号补偿时延 $τi$ 及相位 $2πf0τi$ , 从而将所有望远镜基带信号根据时延模型同步到同一时刻[9].

VLBI软件相关处理机中, 地面望远镜X和Y的信号在经过先验时延模型补偿之后, 往往存在残余时延、残余时延率. 因此采集的射电源信号首先通过VLBI相关处理机, 得到互功率谱. 利用互功率谱进行条纹拟合, 得到残余时延、残余时延率.

为了使合成后的基线信噪比最大化, 使到达各站信号完全对齐到同一波前, 调整 $XZ$ 基线的相位, 使 $XZ$ 和 $YZ$ 两条基线的相位对齐, 将该相位补偿至 $X$ 站, 使 $X$ 站与 $Y$ 站相位对齐[10]:

$$\begin{array}{lr}Q(\varphi)=\underset k{}(V_{yz}(k)+V_{xz}(k)\text{e}^{-\text{jφ}}),&\text{(19)}\end{array}$$

其中, $k$ 表示频点, $V_{xz}$ 和 $V_{yz}$ 表示 $X$ 站与 $Z$ 站、 $Y$ 站与 $Z$ 站基线互功率谱数据, $φ$ 为相位. 通过搜索 $φ$ , 使式(19)的 $Q$ 函数达到最大, 此时可以认为两条基线相位基本对齐. 在相关处理过程中, 相位只能补偿到单个站. 因此, 根据相关处理的原理[11], 将 $φ$ 补偿至 $X$ 站信号上, 即相位对齐后, 即可使 $X$ 站与 $Y$ 站信号进行合成.

本文中的参考点是地心, 将地面望远镜X和Y的信号在时域进行整数比特补偿、条纹旋转, 经快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)转换到频域, 在频域进行小数比特补偿. 经上述补偿后, 再经过逆FFT至时域, 经相位对齐后, 进行加权全频谱合成. 合成后的信号与空间望远镜(或者其他望远镜)进行VLBI干涉处理.

本文采用基线SNR评估合成后基线灵敏度的提升效果. SNR的计算方法与HOPS[12]一致:

$$\begin{array}{lr}\text{SNR}=A\frac{\sqrt{2BT_{ap}/n_{ap}}}{\text{nlags}-1},&\text{(20)}\end{array}$$

式中, $A$ 表示积分时间内全部频点之和的幅值, $B$ 为通道带宽, $T_{ap}$ 为积分周期, $n_{ap}$ 为积分周期权值总和, 本文中为积分周期数目, nlags为通道频点数.

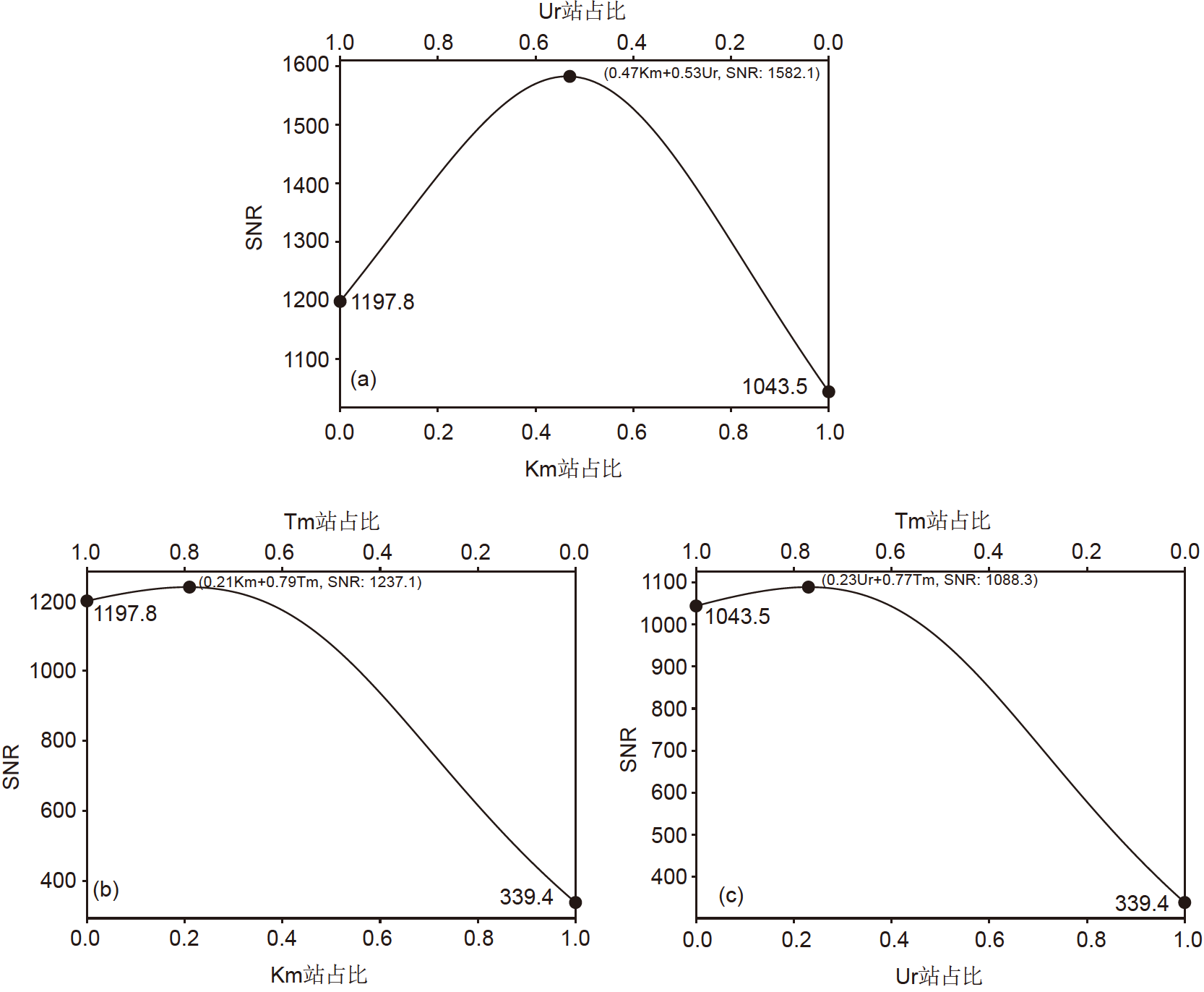

本文利用中国探月工程任务嫦娥四号VLBI测定轨分系统观测数据进行验证, 选用的观测数据来自昆明40 m (Km)、乌鲁木齐南山26 m (Ur)和上海天马65 m (Tm). 积分时长均为60 s. 采样频率均为8 MHz, 天空频率均为8448.75 MHz. 通过网格化搜索最优加权系数时, 步长为0.01.

本次实验数据来源见表1.

Table 1 Parameters of a CE-4 orbit measurement experiment, ground baseline, radio source NRAO530

| 参数名称 | 参数数值 |

|---|---|

| 观测代码 | s8c16a |

| 观测源 | NRAO530 |

| 观测站 | Km, Ur, Tm |

| 起始时间 | 2018350055700 |

| 结束时间 | 2018350055759 |

其中起始时间、结束时间为世界协调时, 其数字中1–4, 5–7, 8–9, 10–11, 11–13位表示年、年积日、时、分、秒. 如2018350055700表示2018年350日05时57分00秒. 表1数据采用改变合成加权系数全频谱合成后, 其基线SNR变化结果如图2所示.

Figure 2 : Full-spectrum combining SNR change. (a) Km+Ur combined station correlated with Tm; (b) Km+Tm combined station correlated with Ur; (c) Ur+Tm combined station correlated with Km.

由图可见, 合成基线最高SNR位于图中峰值处, 两端对应非合成基线SNR, 合成基线最高SNR高于非合成基线SNR. 图2(a)在Km站占比47%, Ur站占比53%时, Km+Ur合成站与Tm站基线相关处理结果SNR达到最高(1582.1). 由图2(a)–(c), 得

$$\begin{array}{lr}\frac{a_\text{Km}}{a_\text{Ur}}=\frac{w_\text{Km}}{w_\text{Ur}}=\frac{0.47}{0.53},&\text{(21)}\end{array}$$

$$\begin{array}{lr}\frac{b_\text{Km}}{b_\text{Tm}}=\frac{w_\text{Km}}{w_\text{Tm}}=\frac{0.21}{0.79},&\text{(22)}\end{array}$$

$$\begin{array}{lr}\frac{c_\text{Ur}}{c_\text{Tm}}=\frac{w_\text{Ur}}{w_\text{Tm}}=\frac{0.23}{0.77}.&\text{(23)}\end{array}$$

根据式(17)知, 其中观测站最优加权系数 $w=1/\lbrack SEFD{(\eta A)}^\frac12\rbrack$, 仅与各自观测站的参数有关. 其中 $a, b, c$ 分别表示三种合成方式中, 使SNR达到最高的单站占合成站的权重系数(下称最优加权系数). 由式(21)和(22)估得的 $c_{Ur_估}$, $c_{Tm_估}$ :

$$\begin{array}{lr}\frac{c_{\text{Ur}_估}}{c_{\text{Tm}_估}}=\frac{a_\text{Ur}}{a_\text{Km}}\cdot\frac{b_\text{Km}}{b_\text{Tm}},&\text{(24)}\end{array}$$

且有

$$\begin{array}{lr}c_{\text{Ur}_估}+c_{\text{Tm}_估}=1,&\text{(25)}\end{array}$$

得 $c_{Ur_估}≈0.23$ , $c_{Tm_估}≈0.77$ , 与式(23)相符. 根据三个观测站的三种合成的组合方式相互验证可知, 使SNR达到最高的加权系数(下称最优加权系数), 互相呈比值关系, 表明搜索算法三站闭合. 误差与加权系数变化步长的大小有关.

3.2.1 同一观测源不同观测时间最优加权系数稳定性验证

Table 2 Parameters of radio source NRAO530, observation code s8c16a

| scan编号 | 起始时间 | 结束时间 |

|---|---|---|

| 01 | 2018350055700 | 2018350055759 |

| 02 | 2018350060200 | 2018350060259 |

| 03 | 2018350060700 | 2018350060759 |

| 04 | 2018350061200 | 2018350061259 |

| 05 | 2018350061700 | 2018350061759 |

| 06 | 2018350062200 | 2018350062259 |

| 07 | 2018350062700 | 2018350062759 |

| 08 | 2018350063200 | 2018350063259 |

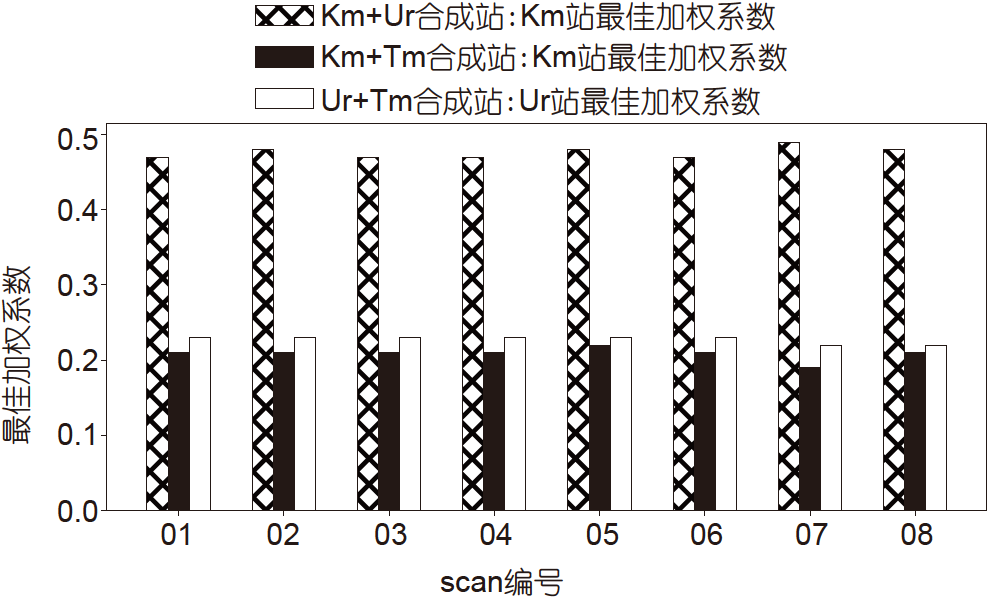

采取与3.1节同样的方法, 获得三种合成组合方式中合成站中前一个观测站的最优加权系数, 如图3.

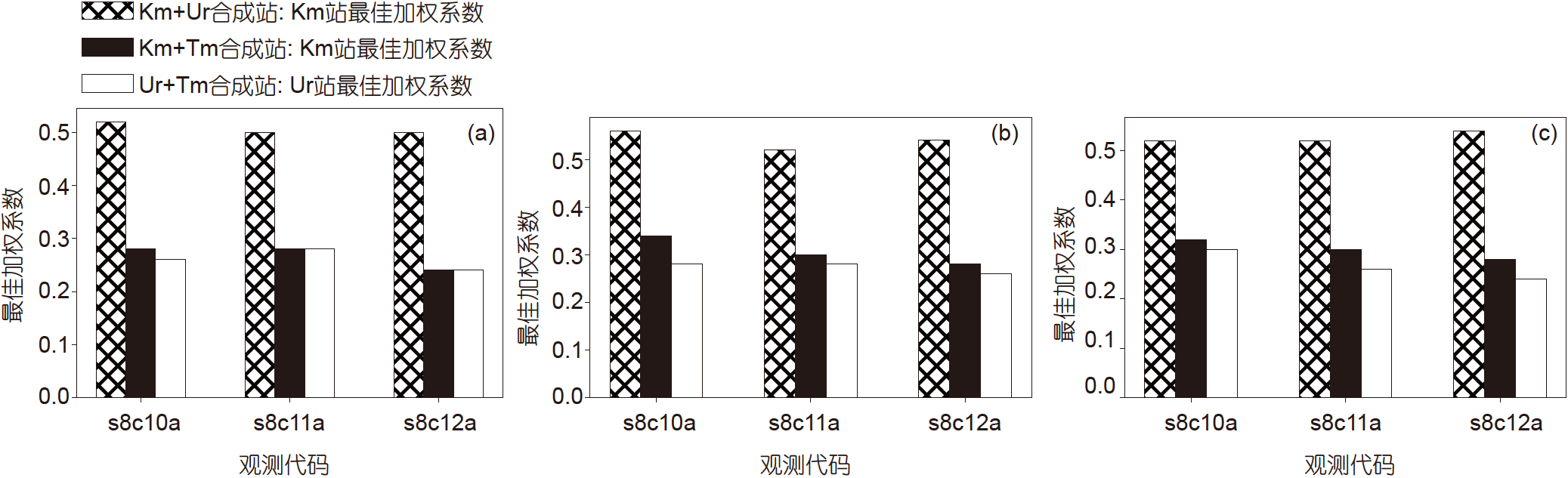

Figure 3: Optimal weighting factor for NRAO530, observation code s8c16a.

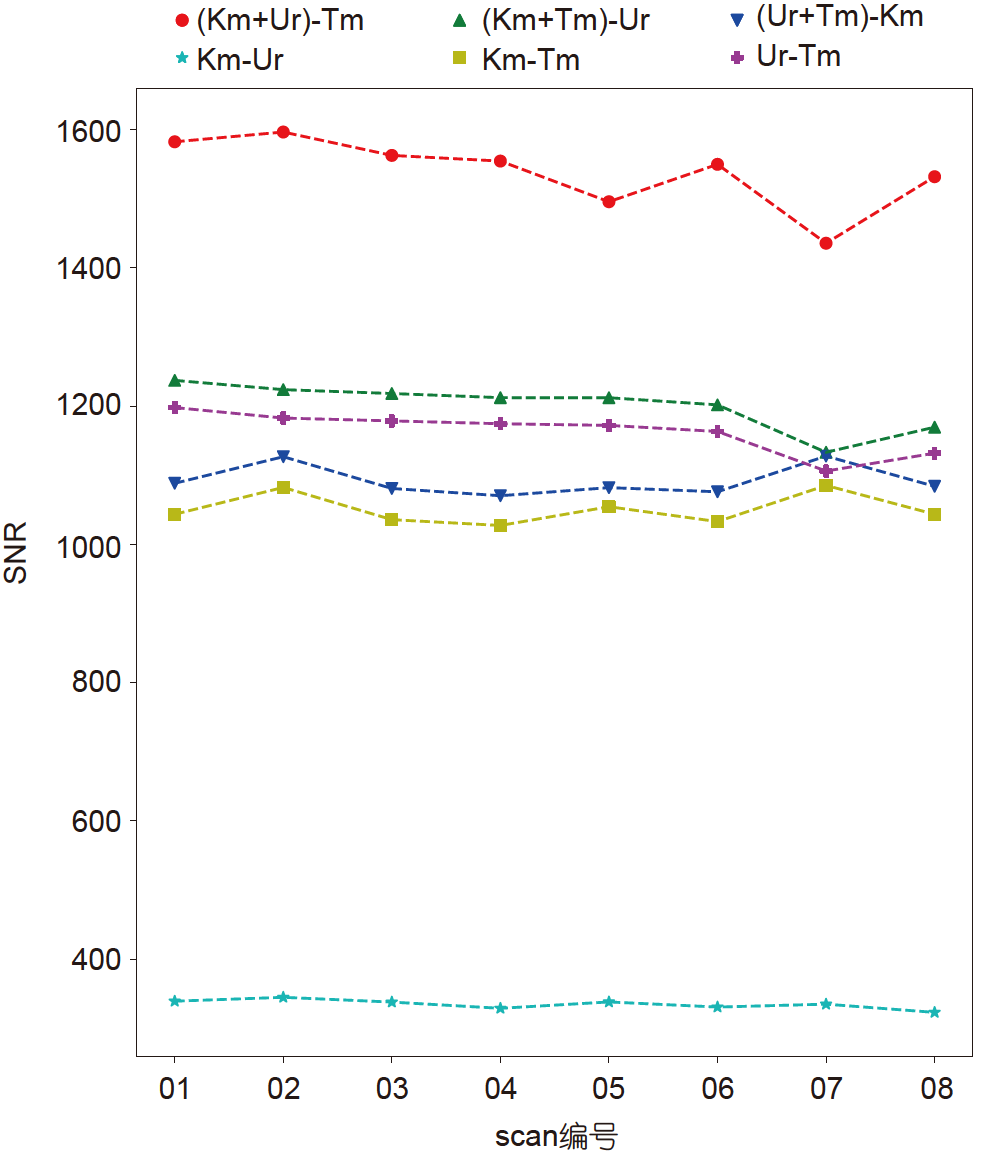

由图3可以看出, 同一观测代码中, 同一观测源在不同scan中最优加权系数稳定.

由图4可以看出, 同一观测代码中, 同一观测源在不同观测时间中合成前各基线SNR足够稳定, 说明望远镜各项参数稳定, 因此最优加权系数也稳定.

Figure 4 : SNR of NRAO530, observation code s8c16a.

3.2.2 同一观测源不同观测代码最优加权系数稳定性验证

VLBI观测在不同观测代码下, 天线状态、天气条件往往有可能存在变动. 本次实验通过搜索不同观测代码中同一射电源观测信号合成的最优加权系数, 验证各望远镜最优合成加权系数的稳定性. 本次观测射电源分别选用了源NRAO530和2134+00. 实验数据来源如表3.

Table 3 Parameters of radio sources NRAO530 and 2134+00 in multiple observations

| 观测代码 | 观测源 | 起始时间 | 结束时间 |

|---|---|---|---|

| s8c10a | NRAO530 | 2018344032700 | 2018344033759 |

| s8c11a | NRAO530 | 2018345034400 | 2018345034459 |

| s8c12a | NRAO530 | 2018346034800 | 2018346034859 |

| s8c14a | NRAO530 | 2018348045400 | 2018348045459 |

| s8c15a | NRAO530 | 2018349054800 | 2018349054859 |

| s8c16a | NRAO530 | 2018350055700 | 2018350055759 |

| s8c14a | 2134+00 | 2018348105000 | 2018348105059 |

| s8c17a | 2134+00 | 2018351065800 | 2018351065859 |

| s8c19a | 2134+00 | 2018353073700 | 2018353073759 |

| s8c20a | 2134+00 | 2018354081600 | 2018354081659 |

| s8c21a | 2134+00 | 2018355090900 | 2018355090959 |

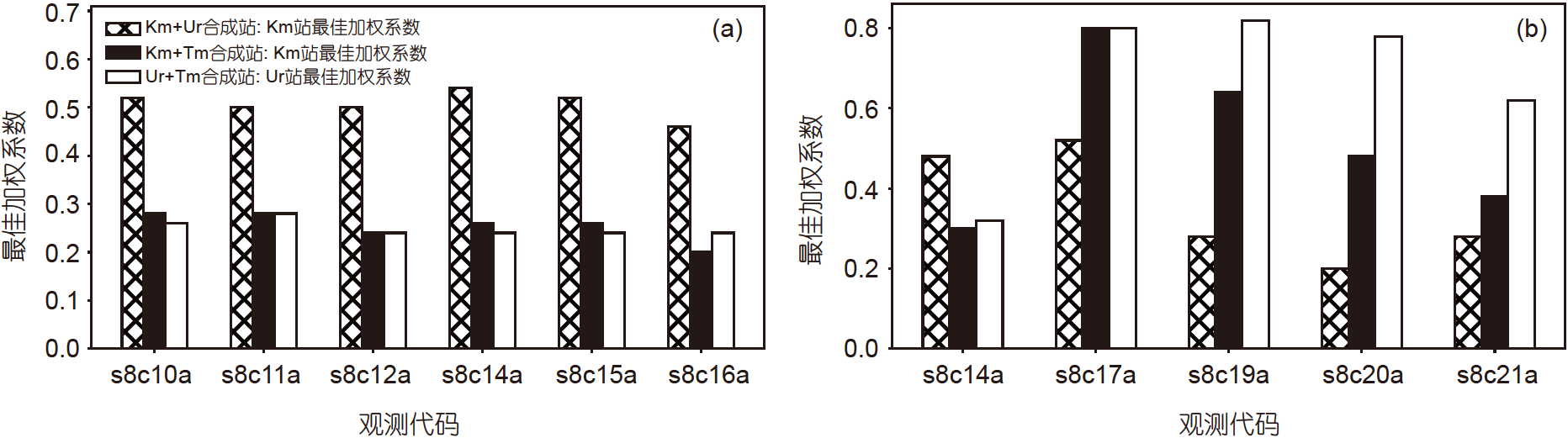

表3数据的处理过程与表1和2数据一致. 三种合成组合方式的各站合成最优加权系数 $w$ 之比, 如图5.

Figure 5 : Optimal weighting factors in different observations. (a) Optimal weighting factor of radio source NRAO530; (b) optimal weighting factor of radio source 2134+00.

对于图5(a)中观测代码为s8c10a–s8c16a的源NRAO530数据, Km+Ur合成站的最优加权系数aKm, Km+Tm合成站的最优加权系数bKm和Ur+Tm合成站的最优加权系数cTm变化幅度均较小, 说明针对该源的不同观测代码中, 同一观测源在不同scan中最优加权系数稳定. 而图5(a)中, aKm数值接近0.5, bKm和cTm低于0.3, 据式(17)可知, Tm站望远镜观测能力高于其余两站, 则其加权合成时, 权重比较大.

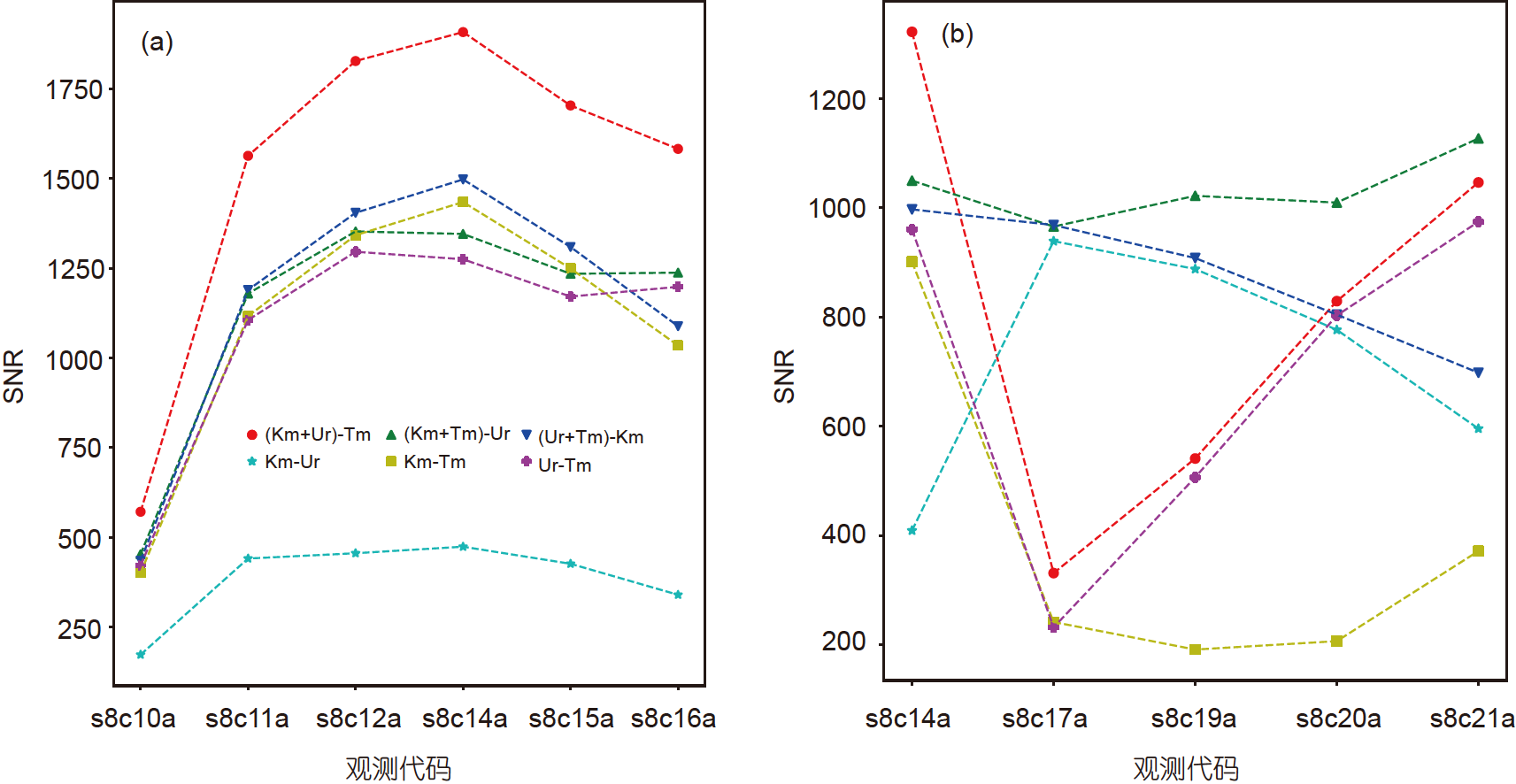

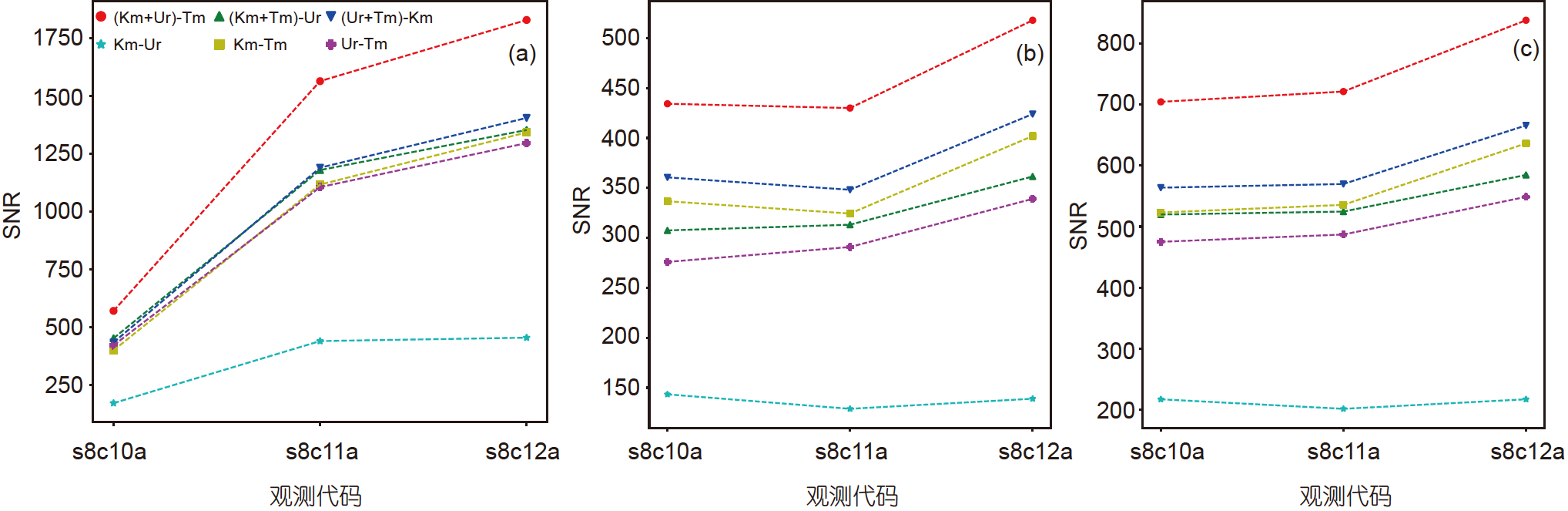

同样, 对于图5(b)观测代码为s8c14a的射电源2134+00数据, Km+Ur合成站的最优加权系数aKm接近0.5, 与图5(a)图中观测代码为s8c14a的源NRAO530最优加权系数近似, 与式(17)中, 最优加权系数仅与望远镜参数有关、与观测源本身无关的结论符合. 射电源NRAO530和2134+00的合成前后SNR如图6.

Figure 6 : SNR of radio source NRAO530, 2134+00 in different observations. (a) SNR of radio source NRAO530; (b) SNR of radio source 2134+00.

观测代码为s8c14a, s8c17a–s8c21a的射电源2134+00数据最优加权系数不稳定, 其各基线SNR差异也较大, 说明望远镜状态产生了变化. 由式(17)可知, 若望远镜状态变化, 则最优加权系数也会发生变化, 与图5中最优加权系数相符. 当合成前各基线SNR变化较小, 即望远镜观测能力稳定时, 可直接使用已搜索得到的最优加权系数进行加权全频谱合成, 或作为初值代入网格化搜索, 减少计算量. 当各基线SNR变化较大时, 最优加权系数产生变化, 无法使用已知值, 需要重新网格化搜索最优加权系数.

3.2.3 不同射电源最优加权系数稳定性验证

最后验证同一观测代码中, 不同射电源最优合成加权系数稳定性. 实验数据来源如表4.

Table 4 Parameters of radio sources in different observations

| 观测代码 | 观测源 | 起始时间 | 结束时间 |

|---|---|---|---|

| s8c10a | NRAO530 | 2018344032700 | 2018344033759 |

| s8c11a | NRAO530 | 2018345034400 | 2018345034459 |

| s8c12a | NRAO530 | 2018346034800 | 2018346034859 |

| s8c10a | 1936-155 | 2018344052200 | 2018344052259 |

| s8c11a | 1936-155 | 2018345051200 | 2018345051259 |

| s8c12a | 1936-155 | 2018346051100 | 2018346051159 |

| s8c10a | 2008-159 | 2018344055800 | 2018344055859 |

| s8c11a | 2008-159 | 2018345054800 | 2018345054859 |

| s8c12a | 2008-159 | 2018346054700 | 2018346054759 |

| s8c12a | 1936-155 | 2018346051100 | 2018346051159 |

表4数据的处理过程与表1–3数据一致. 三种合成组合方式的各站合成最优加权系数 $w$ 之比, 如图7所示.

Figure 7 : Optimal weighting factors of multiple radio sources in different observations. (a) Optimal weighting factor of radio source NRAO530; (b) optimal weighting factor of radio source 1936-155; (c) optimal weighting factor of radio source 2008-159.

图7给出了相应观测源在不同代码中, 合成时的最佳加权系数. 例如图7(a)给出了NRAO530在代码s8c10a, s8c11a, s8c12a中合成时最佳加权系数. 经过比对图7(a)–(c)中同一次观测代码的不同观测源的最佳加权系数, 可以看出, 三种合成方式中Km+Ur的Km站、Km+Tm的Km站、Ur+Tm的Ur站最优加权系数分别在0.56–0.52, 0.34–0.28, 0.26–0.3之间. 这表明同一观测代码下不同射电源最优加权系数变化稳定. 产生微小变动的原因在于观测时, 俯仰角度、天气的变化引起望远镜SEFD和天线效率的变化. 该结果与式(17)结论相符, 即进行加权全频谱信号合成时, 最优加权系数取值仅与望远镜性能有关. 图8给出不同观测代码中不同射电源合成前后SNR. 可以看出合成后的基线SNR得到了大幅度提高.

Figure 8 : SNR of multiple radio sources in different observations. (a) SNR of radio source NRAO530; (b) SNR of radio source 1936-155; (c) SNR of radio source 2008-159.

本文设计了基于VLBI原始信号的加权全频谱合成算法. 理论推导出, 当参与合成的观测站对应加权系数之比与SEFD、天线效率的开方及天线口径这三者的乘积之比成倒数关系时, 达到最优合成效果. 经多组测试表明, 通过网格化搜索最优加权系数, 基于VLBI原始信号开展加权全频谱合成可以大幅度提高射电源的基线SNR, 达到提高基线灵敏度的效果. 最优加权系数取值仅与望远镜有关. 当基线SNR保持稳定时, 最优加权系数也保持稳定. 本文提出了利用网格化搜索最优加权系数, 当望远镜不提供实时测量SEFD和天线效率的情况下, 可以开展有效的信号合成. 实测结果同时表明合成时的最优加权系数随信噪比变化.

国家自然科学基金(,11973011 ,11903067)

Hong X Y, Zhang X Z, Zheng W M, et al. Research progress of VLBI technology and application to China lunar exploration project (in Chinese). J Deep Space Exploration, 2020, 7: 321–331 [洪晓瑜, 张秀忠, 郑为民, 等. VLBI技术研究进展及在中国探月工程的应用. 深空探测学报, 2020, 7: 321–331].

Hirabayashi H, Hirosawa H, VSOP International Team H. The VSOP mission: A general introduction and current overview. Adv Space Res, 2000, 26: 589 -595

Kardashev N S, Khartov V V, Abramov V V, et al. “RadioAstron”—A telescope with a size of 300000 km: Main parameters and first observational results. Astron Rep, 2013, 57: 153 -194

Rogstad D H, Mileant A, Pham T T. Antenna Arraying Techniques in the Deep Space Network. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2003.

Zhong X L, Zhou S W, Li H T, et al. Research on the antenna arraying signal combining technique (in Chinese). J Deep Space Explor, 2007, 28: 43–48 [钟晓玲, 周三文, 李海涛, 等. 天线组阵信号合成技术的研究. 遥测遥控, 2007, 28: 43–48].

Takahashi F, Kondo T, Takahashi Y, et al. Very Long Baseline Interferometery. Tokyo: Ohmsha Press, 1997.

Thompson A R, Moran J M, Swenson G W. Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy. New York: John Wiley & Sons, 1986. 13.

Dewey R J. The effects of correlated noise in phased-array observations of radio sources. Astron J, 1994, 108: 337–345.

Zhang J, Zheng W M, Liu L, et al. Dynamic dual-target VLBI correlator technology (in Chinese). Sci Sin-Phys Mech Astron, 2021, 51: 37 -45

Lv G, Liu L, Zhang J, et al. Telescope signal synthesis and enhancement technology for very Earth Moon Space VLBI (in Chinese). Sci Sin-Phys Mech Astron, 2021, 51: 111 -120

Qian Z H, Wu L D. Very Long Baseline Radio Interferometry (in Chinese). Beijing: SinoMaps, 1983 [钱志瀚, 邬林达. 甚长基线射电干涉测量. 北京: 测绘出版社, 1983].

Huang Y D, Liu L, Shu F C, et al. Bilinear polarization fringe fitting method of VLBI observation (in Chinese). Survey Map, 2020, 49: 423–431 [黄逸丹, 刘磊, 舒逢春, 等. VLBI观测双线极化条纹拟合方法. 测绘学报, 2020, 49: 423–431].

OPEN ACCESS

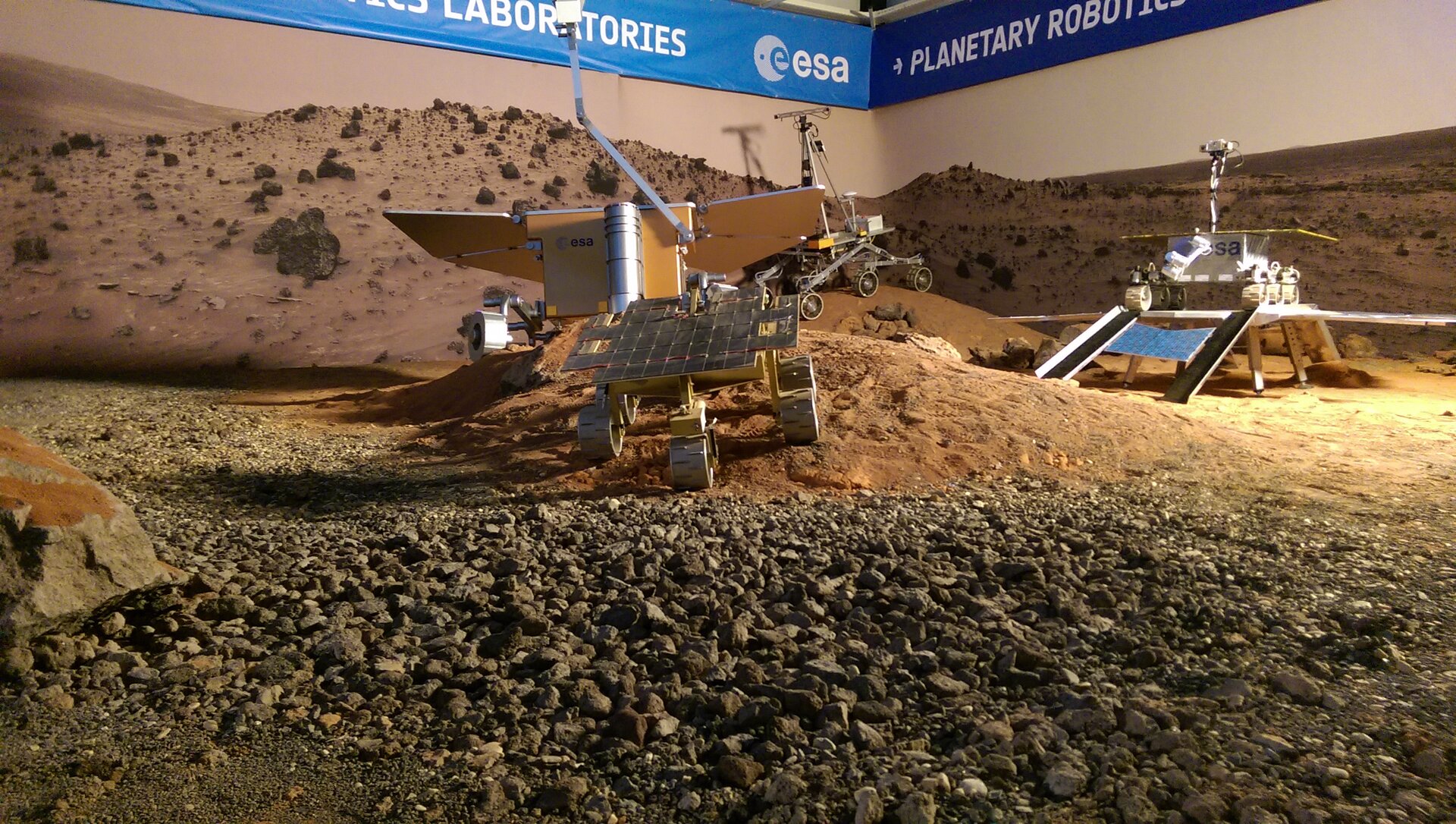

Lava tubes are potentially important sites for the long-term human presence on the Moon because they provide shelter from surface hazards, including micrometeorites, radiation, extreme temperatures, and dust. The discovery of a lava tube opening or pit at Marius Hills in Oceanus Procellarum is compelling motivation for robotic and eventually human exploration missions to these sites for in situ investigations and site assessments to determine viability for habitation and utilization of lunar resources. We make the case for Marius Hills to be a high-priority landing site and present elements of lunar data analysis, instrument/payload concepts, science justification for robotic missions, and thematic geologic reconnaissance and remote sensing that should be conducted prior to any construction or emplacement of infrastructure. This is described as a "green reconnaissance" approach to lunar exploration and exploitation, which seeks to address such contamination factors as sprayed rocket exhaust and sublimating water in order to preserve science fidelity. We are developing a concept of operations called the Leto mission for a green reconnaissance approach to robotically access the Marius Hills sublunarean void.

本作品的原创内容可根据知识共享归属 4.0 许可条款使用。

任何进一步的该作品的发行必须保持对作者和作品标题、期刊引用和 DOI 的归属。

对于人类在月球上的长期存在来说,熔岩管是潜在的重要地点,因为它们可以躲避月球表面的危险,包括微陨石、辐射、极端温度和灰尘。在普克拉鲁姆海中 (Oceanus Procellarum) 的马里乌斯山 (Marius Hills) 发现了一个熔岩管开口或坑,这是一个令人信服的动机,促使机器人和最终的人类探索任务前往这些地点进行实地调查和现场评估,以确定是否适合居住和利用月球资源。我们认为马里乌斯山是一个优先级较高的着陆点,并提出了月球数据分析、仪器 / 有效载荷概念、机器人任务的科学论证,以及在基础设施建设或安置之前应进行的专题地质侦察和遥感等元素。这被描述为月球探索和开发的“绿色侦察”方法,旨在解决喷射火箭尾气和升华水等污染因素,以保持科学保真度。我们正在开发一种名为“莱托任务”的行动概念,它是一种绿色侦察方法,可以用机器人进入马里乌斯山的产穴。

统一天文学叙词表概念: 月球 (1692年); 月球特征 (953); 月球科学 (972)

本文的目的 是通过场地特征、仪器开发和多种数据集 ( 如高分辨率和彩色成像、激光测高仪、雷达测图和矿物测图) ,论证月球坑,特别是马里乌斯山地区发现的坑,作为机器人和人类勘探的潜在着陆点或基地的适用性。机器人和人类任务侦察对于了解月球坑及其周围环境的基础科学至关重要,对于确定潜在人类居住的可行性和安装带有相关基础设施的加压穹顶的工程约束也至关重要 (Ximenes 等 。2011,2012;Ximenes& Patrick 2013) 。 对马里乌斯山坑 (MHP)及其周围环境的地面任务对于展示原位资源利用 (ISRU) 是非常宝贵的。我们相信,该地点提供了最终长期人类居住的潜力。

遗址特征调查是了解 MHP 和其他月球熔岩管或洞穴样特征的地质和资源潜力的基础。普克拉鲁姆海中的马里乌斯山火山群以其各种各样的熔岩流、圆顶、锥、坑和蜿蜒的溪流而闻名 (Greeley 1971;Lawrence et al. 2013) 。这个火山场独特的地质特征促使它被列入阿波罗登月计划的候选地点 (Karlstrom et al. 1968;Elston & Willingham 1969; 威 斯 特 法1993) 。最近 ,它被描述为为期一周的地质突击任务的目标(Clark 2011)。日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 在马里乌斯山地区发现了一个”天窗” (熔岩管天花板坍塌) 工程探索者 (SELENE;aka Kaguya) 任务 ( 并得到了 NASA 月球勘测轨道器 (LRO) 任务的确认) 再次引起了人们对这个地点的关注 (Haruyama et al. 2009) 。熔岩管是人类长期在月球上存在的潜在重要地点,因为它们可以躲避月球表面的危险,包括微陨石、电离辐射、极端温度和灰尘 (H ö rz 1985; 波士顿2010;Ximenes 等 2012) 。 MHP 的发现,加上月球上类似坑的发现 (Ashley 等人 ) 。2011a, 2011b) 和火星 ( 库欣等。 2007; 库欣 2012) ,是机器人和最终人类探索任务的有力动力,目的是对这些地点进行实地调查和评估,以确定是否适合居住。在任何基础设施的建造或安置之前,月球侦察和地点确定是必不可少的 (Ximenes 等,2010,2011,2012;Hooper 等 , 2013;Ximenes& Patrick 2013) 。除了人类可居住的可能性之外,对坑和其他产穴的基本科学理解对于约束关于熔岩流热力学和 mare 就位的理论 至关重要 (Hooper 等,2013 年 ) 。玄武岩熔岩流的分层序列,结合其相关的火山碎屑沉积,保存了地幔成分和矿物学历史的记录,对理解月球地质演化至关重要。

由于月球资源的潜在利用,地外空洞也引起了极大的兴趣。月球两极的永久阴影区 (PSRs) 可能成为挥发物可能 积聚的冷阱,包括水霜和冰,如果低温温度满足 ( 例如, Watson et al.1961; 阿诺德 1979;Pieters et al. 2009) 。

发现广泛的熔岩管系统——无论是用于人类庇护所还是潜在的自然资源——的可能性仍然很诱人。自从 MHP 被发现以来,我们一直将其作为月球熔岩管侦察任务的参考任务架构的目标 (Ximenes 等。2011 年 ,2012 年 ;Hooper 等,2013; Ximenes& Patrick 2013) 。当探索开始时,在使用侦察技术的第一次接触中,保护这些原始的洞穴环境将是很重要的 。我们将其定义为 ”绿色侦察”方法,它是 MHP 勘探计划的基本组成部分。

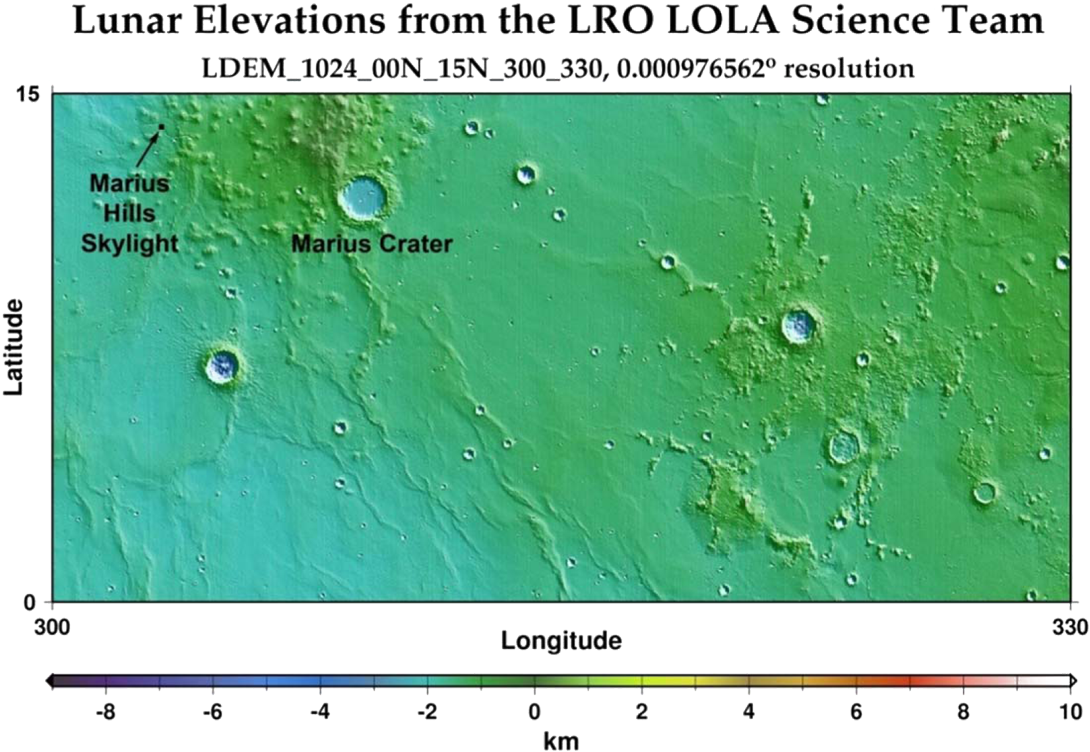

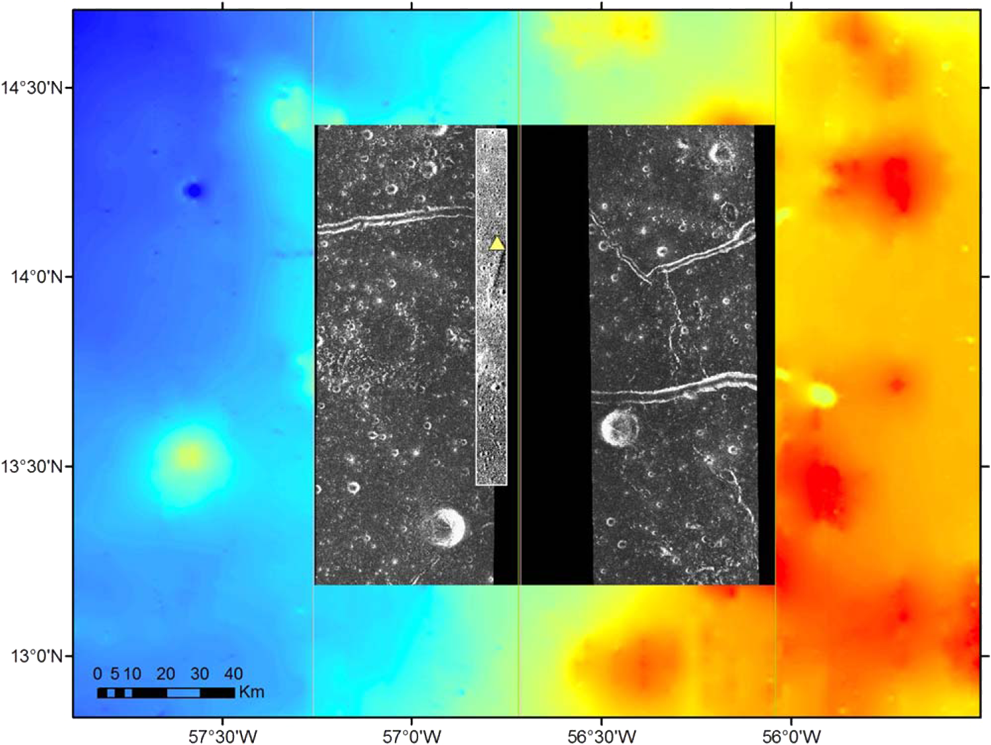

图 1 所示。马里乌斯山火山复合体的地形图,使用 LRO 上的 LOLA 进行天窗 / 坑的定位。数据来自行星数据系统 (PDS) 地球科学节点。

马里乌斯山火山复合体由一个高原组成,海拔100-200米,高于周围的普罗斯克拉鲁姆平原 (McCauley 1967,1969) 。火山地貌包括蜿蜒的沟壑、锥形、山脊和低、陡峭的穹丘(Greeley 1971;Whitford-Stark & Head 1977) 。图 1 显示了总体设置和区域地形。在该火山复岩中观察到的形态多样性比在月球上通常观察到的更广泛,可能是一个或多个被提出的过程的结果,包括成分变化、积液率变化、喷发方式变化或岩浆分异(例如,McCauley 1967,1969;Whitford-Stark & Head1977; 韦茨&海德1999; 希瑟和唐恩都乐2002; 希瑟等人2003;Lawrence 等,2013年) 。该地区大部分海玄武岩的年龄为 3.0 ~ 3.5Ga ,但一些低盾构的年龄为1.03 Ga(Hiesinger etal. 2016) 。Besse 等人 (2011) 利用月船 1 号上发射的 M3 光谱仪,首次对 0.46 ~ 2.97μm 的马里乌斯山火山复岩进行了研究。 Robinson 等人 (2012) 和 Lawrence 等人 (2013) 使用月球勘测轨道飞行器相机 (LROC) 窄角相机 (NAC) 提供了马里乌斯山地区火山锥和圆顶的详细图像。尽管自月球轨道器和阿波罗时代以来获得了更新的数据集,但这些月球穹窿、蜿蜒的沟壑和凹坑的形成仍然知之甚少。

月球坑是在 mare 、 impact melt 和 highland 沉积层中发现的陡峭的负凸壁特征 (Robinson 等, 2012 年 ) 。这些坑是由塌陷成地下空洞而形成的,尽管空洞可能是通过不同的过程形成的 (Wagner & Robinson 2014 , 2015) 。在最近的一项形态测量研究中, Sauro 等人 (2020) 得出结论,地球上的熔岩管坍缩链与月球和火星上的那些被提出的候选坑在形态上呈现出惊人的相似性。他们指出,像宽度 / 深度比这样的维度和形态参数具有不同的范 围,每个 都属于不同 的行星体 。在 Haruyama等人 (2009 年 ) 发现马里乌斯山的陡峭坑壁后, Robinson 等人(2012 年 ) 开始使用米级 LROC NAC 图像对月球表面进行广泛的搜索。他们的搜索发现了超过 225 个以前未知的坑,直径从 5 米到 900 米不等 ( 中位坑直径为 16 米 ) 。尽管这些最近发现的坑大多位于冲击熔体沉积物中,但其中 5 个新坑位于冲击熔体沉积物之外的 mare 材料中, 2 个坑位于非冲击熔体高地材料中 (Wagner & Robinson 2014) 。这些坑的形态参数,如陡峭的斜坡和高深径比,以及缺乏凸起的边缘和喷出物沉积物,排除了唯一的与撞击有关的起源。由于阴影和月球非最低点成像的限制,这些坑的地下范围仍然未知,但 Chappaz等人 (2017) 注意 到,月球上 的低重力和高 喷发率的结合,可能使结构稳定的洞穴形成,其规模远远大于地球上的任何东西。他们利用重力 恢复和内部实 验室 (GRAIL) 的数据 来寻找月球 maria 下面存在大型空熔岩管的证据。

图2。(a)MHP,马里乌斯山天窗(坑),直径约 50 米。图来源于 LROC NAC 图像 M114328462R 。资料来源 :NASA/GSFC/ 亚利桑那州立大学。(b)34°入射角和 45° 发射角的 MHP 成像 (LRO C NAC 图像 M137929856R) 。坑壁显示玄武岩地层。资料来源: NASA/G SFC/ 亚利桑那州立大学。

MHP 位于一个东向西走向的浅沟的急弯处(Haruyama 等,2009)。宿主沟切割了一个已经存在的皱脊,并且有无数的大坑内 约 25 公里 范围 内的火 山穹 丘,如图 1 所 示 (Weitz &Head 1999; 希瑟等人 2003; 坎 贝尔等人 2009; Lawrence et al.2013) 。靠近 MHP 的许多小圆顶 ( 也许还有里尔洼地本身 ) 可以作为保护屏障,免受月球着陆器喷出物的影响。

MHP 之前曾被认为 是一个基于其 在蜿蜒溪谷内 位置的天窗 (Haruyama 等人 2009) 。马里乌斯山的 天窗分类已经在文献中得到了很好的证实 ( 包括我们自己的许多出版 物 ) ,但大多数月球坑可能是流后的特征,而不是真正的火山天窗(Robinson et al. 2012;Wagner & Robinson 2014,2015 年 ) 。在对它们的形成机制了解更多之前,我们将把这些月球特征称为坑。

NAC 在各种光照条件下对 MHP 进行了成像,入射角从13°到 83°不等,坑道开口的直径 测量范围从 49°到 57m 不等 (Ashley et al. 2011a, 2011b;Robinson 等 2012; 见图2(a)) 。阴影测量显示 了最大深度在锋利的边缘下约 44 米,在周围 平坦的海表面下约 51 米(Ashley 等人 2011a, 2011b;Robinson 等 2012 年 ) 。这些研究还确定,具有良好照明的坑壁视图的图像显示了 8 个地层层,厚度从 4 到 12±1 米不等,平均厚度为 6 米。图 2(b) 说明了这一点。

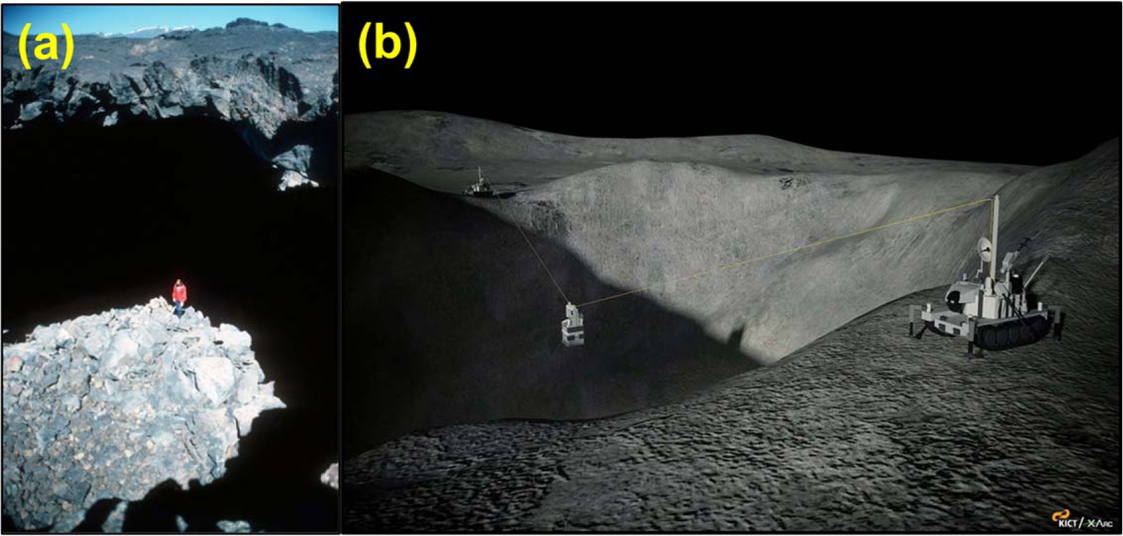

“绿色侦察”的概念是由探索建筑公司 (XArc) 引入的,在人类和机器人探险家及其相关设备、系统和航天器的第一次接触中,作为一项挑战 ,以保护此类 环境中固有的 科学 (Ximenes2012) 。因此, MHP 的绿色侦察被定义为以尽可能不出格的方式进入洞口并首次进入洞穴,以保持该环境中固有的科学的真实性 (Hooper 等, 2013 年 ) 。一个“绿色侦察方法”还将采用一些标准,通过着陆在坑区自然保护设施的后面,并保持足够的距离,以作为保护屏障,防止月球着陆器喷出污染和破坏,从而最大限度地减少月球着陆器喷出污染和排气羽流造成的现场污染。这种绿色侦察方法对月球车的设计和穿越能力有影响。后续任务可能会开始在离坑更近的地方着陆,因为“科学发现”将逐步退出,并过渡到对该地点进行探索的宜居阶段。绿色侦察协议认识到,科学任务调查的演变逐渐让位于侵入式工程和可居住性任务调查,在长期定居地点的开发中。

另一种强调科学保护协议的绿色侦察技术将涉及进入坑内,并首次以旨在减少干扰的方式进入洞穴或管道的原始环境。例如,通过位于井边的机器人平台,将电缆通过开口自动展开后,将一 套仪器 放入空 腔中 (Ximenes et al. 2012;Ximenes2012;Ximenes 和帕特里克 2013) 。光探测和测距 ( 激光雷达 ) 可以收集熔岩管的 3D 点云,通过连接电缆或放置在坑缘的质谱仪 ( 帕特里克 et al. 2012, 2013) 可以检测到不断演化的气体。以保护原始坑环境的方式进行首次进入是至关重要的。

从本质上讲,绿色侦察与行星保护是重叠的。它涉及对未知事物的评估和评估,以及在对其进行详细研究之前保持原始空间或行星环境的愿望。在最初的探索中,防止生物污染应该是一个必要的目标。绿色勘察意味着低影响的发展和可持续性。未来的任务规划应考虑环境影响说明。

绿色侦察的探索策略包括以下措施:

我们在实地、实验室和课堂上的所有调查都是为了解决月球研究的高优先级主题领域,包括

对于人类居住而言,熔岩管中可居住的基地或庇护所的基本想法是提供免受有害辐射、微陨石撞击、极端温度和灰尘影响的安全。对于温度变化保护,月球表面的极端温度在其日循环中范围为 -180°C 至 +100°C ,熔岩管内部估计可提供一个常数 −20°C 相对温和的温度环境(Hörz 1985)。这简化了复杂隔热和控制系统的设计,并为工程任务和操作提供了更容易的热控制管理。坑本身还提供了利用外部特征的建筑潜力。例如,在存在大型坑洞的地方,通过将月球天窗坑与加压穹顶围起来,可以大幅增加适宜居住的体积面积,从而使居民摆脱住在模块或封闭在洞穴环境中的限制 (Ximenes et al. 2012;帕特里克等 2014 年 ) 。

熔岩管入口也有可能存在水,这与 LRO 莱曼 - 阿尔法制图项目 (LAMP) 和月球两极 PSRs 观测到的过程类似 (Haruyamaet al. 2011;Sanin et al. 2012) 。从开发的角度来看,更重要的是它们可能接近月球资源。人类在月 球上的持续存在要求ISRU 有必要提取消耗品(如 O2 H2O, N2,3He)用于人类生命维持系统的补充。 Huang 等人 (2011) 绘制了可能高浓度 的FeO 和 TiO2 在马略山地区。熔岩管作为月球前哨行动的保护性居所的可行候选地点, 如果所需的原材料在附近,就会变得越来越有吸引力。

对这些特征的基本科学理解是必要的,以及进入和检查它们的技术,包括机器人和宇航员。地表下的空洞在坑的阴影边缘之外延伸了多远尚不清楚。从目前的图像中可以明显看出,要到达这些空洞,机器人和人类探险家都需要穿越约 45-100 米或更高深度的悬崖,地形复杂,如图3所示。

图3。(a)在这个例子中,月球国家纪念碑和保护区(爱达荷州)的火山口展示了一个具有天窗式入口的陆地熔岩管,与在马略山观察到的类似。从尺度上看,阳光照亮了碎石地面上的人物。图片来源: 国家公园管理局。(b)一种绿色的侦察技术将涉及使用一种滑索以一种不干扰的方式进入月球坑。图片来源: KICT 和 XArc 。

同样具有挑战性的是,在第一次接触这些原始环境时,需要行星保护。地下洞穴保存着独特的地质环境,可以接触到新鲜的、相对无尘的火山岩露头。对原始状态的现场科学调查对首次接触勘探至关重要。对于 MHP 的行星保护,我们的研究制作的详细专题地图将通过为着陆区选址或最终的”总体规划”提供绿色方法来帮助任务规划,以开发该地点的长期人类侵占活动,如地面采矿作业和建筑基础设施元素的建设。

在 MHP 为机器人前驱科学探索任务选择着陆点的绿色侦察方法将采用标准,以尽量减少着陆器爆炸喷出物和燃料羽流对着陆点的污染。第一次接触场地的非绿色方法是将天桥数据与地面数据融合的概念,在精确着陆进场期间,通过直接越过天窗上方的着陆器轨迹飞行路径实现对天窗的场地表征(Peterson et al. 2011) 。这就提出了分散在目标特征上的羽流废气造成的场地污染问题。

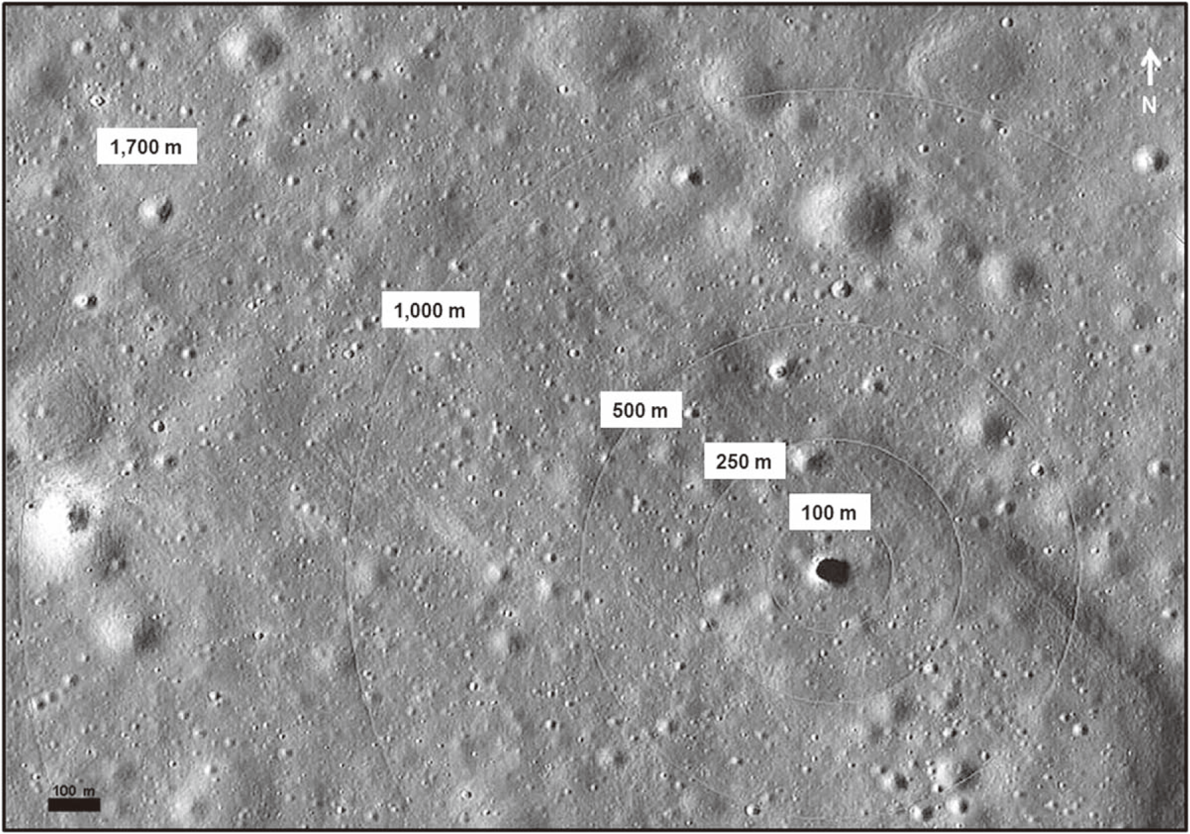

图4。标记的圆圈测量距离 MHP(暗圆斑) 坑边的距离,作为绿色侦察方法的保护区组成部分,以最大限度地减少来自月球着陆器爆炸喷出物和发动机排气羽流的污染。结合局部地形和形态特征的任务规划场景确定着陆点和穿越方法与坑的适当距离 。图片来源: LROC NAC 图像 M114328462R 。图片来源来源: NASA/G SFC/亚利桑那州立大学。

实现离坑口尽可能近的分段位置的精确着陆要求也可能不利于保护场地免受污染。精确着陆的驱动要求是在月球表面预定位置 100 米内自主着陆 (Johnson & Montgomery 2008) 。精确着陆很可能能够到达距离悬崖边缘 100 米以内的位置,但根据阿波罗号数据的研究显示,着陆点爆炸区域的平均直径在 ~150 ~ ~ 260 米之间,并有喷出物数百米远 (Clegg & Jolliff 2012) 。 应用绿色侦察的概念,应该在 MHP 周围以及其他月球坑周围建立保护区(图4) 。精确着陆的要求必须在距离坑最近的分期地点和月球着陆器喷出物污染之间取得平衡。在最初的探索中,在 MHP 以北一些更近的小圆顶后面的一个着陆点如图4所示可能作为月球着陆器喷出物的保护屏障。在部署仪器和设备之前,机器人月球车必须穿过大约 1000 米的距离到月球坑。

在场地的早期探索阶段,人类活动造成的场地污染风险可以通过采用侵入性技术的分层方法来减轻,以获得可接受性场地扰动和正向污染。从最近的研究中提出的行星保护考虑主张对人类影响程度进行本地化和分区(波士顿,2010年)。以科学保护协议平衡日益增长的人类活动侵蚀是我们调查绿色侦察技术的前提。

与第一次行星洞穴探索任务相关的操作场景、技术以及人类和机器人性能的壮举在文献中或之前的研究中都没有得到很好的定义 (Ximenes 等, 2012) 。Jawin 等人 (2019 年 ) 将第一阶段任务的着陆点 ( 包 括马吕斯山 ) 列为使用静态着陆器的着陆点。他们的第二阶段任务增强了技术能力,包括自动着陆地点的危险避免、着陆时的灰尘缓解和通过漫游的机动性。在这里,我们概述了机器人进入 MHP 洞穴避难所的绿色侦察方法的操作 (ConOps) 概念。为了纪念阿波罗和阿耳忒弥斯的母亲莱托 (Leto) ,我们将这次任务命名为 Leto 。就像莱托寻找一个地方生下她的双胞胎一样,莱托漫游者也在寻找我们月球定居点的诞生地。

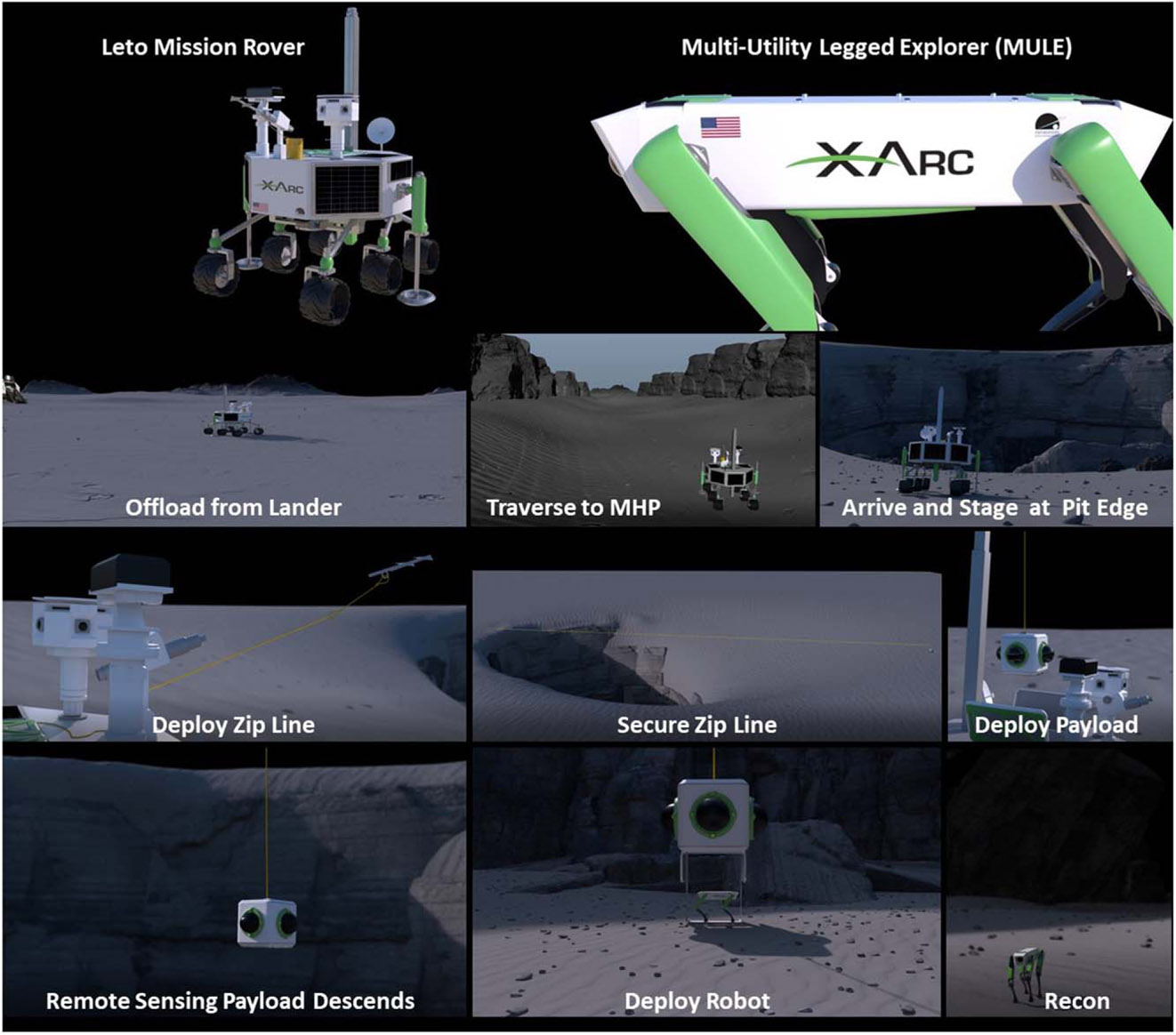

为了保护坑不被着陆器的火箭排气和羽流喷出物污染,机器人探测车会在附近地区发现的高山或地质结构 (如火山圆顶)后面的一段距离着陆。如图 5 所示,机器人月球车穿越 1000米的路径,以找到月球坑,以便部署我们的多用途步行探索者(骡子)机器人(Ximenes 等。 2012,2021) 。

图5。以月球车、骡子和其他技术为特色的任务概念。

骡是一种适应地形的四足机器人,能够穿越崎岖的洞穴地形。这些机器人俗称 Spot ,是由波士顿动力公司在美国国防高级研究计划局 (DARPA) 的资助下开发的。NASA/JPL 还将该机器人用于他们的协作地下自主弹性机器人(CoSTAR)项目。JPL 的“Au-Spot”是“Spot”的改进版本,配备了网络传感器和软件,以帮助它安全、自主地扫描、导航和绘制环境地图。

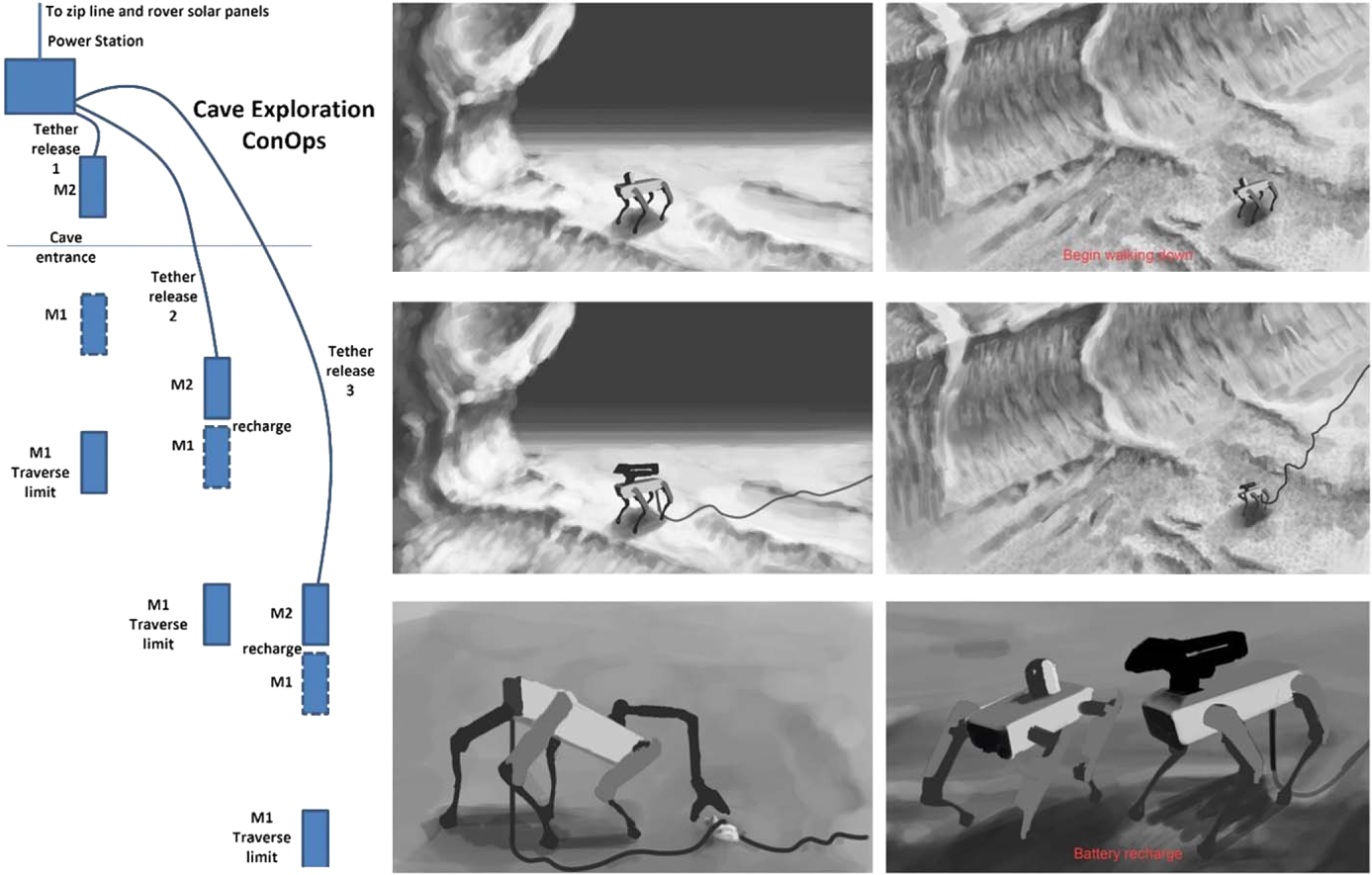

正如 Ximenes 等人 (2021 年 ) 所概述的那样,莱托漫游者从坑边缘协商到一个安全的距离,以便在坑内部署和发射智能滑索。这条滑索是一种有动力、数据和通信的系绳。滑索部署本质上是安装在着陆器上的鱼叉炮,用于射击固定在坑道崖壁上的地面穿透器。虽然存在其他交付方式,但“鱼叉”解决方案集是一种复杂的方法,也代表着一种技术发展调查( 或技术演示 ) 。一旦吊索固定好 ,储存的有效载荷就会被卸载并下放到坑中。滑索为骡子机器人 (s) 提供了一套有效载荷科学仪器,用于在下降过程中对坑进行远程测量,并在下降后对坑和熔岩管洞穴进行探索。数据中继系统有助于侦察和通信。

我们目前正在开发一种用于串联骡子以接力方式探索洞穴的 ConOps 和技术,其中一个骡子-1 作为带仪器套件的向前探索者,第二个骡子-2 是一个行走电池组,用于扩展骡子-1的工作范围。骡子-2 通过降低的吊绳提供与漫游者公用事业服务连接电力和通信。骡子-2装配了一个机械臂,用于样本调查和任何需要的系绳解扣。回收侦察机器人是不打算的,并将增加不必要的复杂性的任务 ConOps 。机器人在任务结束时通过电缆通信链路将采集到的所有数据传回地面。机器人骡子在任务结束时进行冬眠,在穿越洞穴的范围内停止。它们将被重新激活并充电,用于后续的人类侦察任务。ConOps 在概念上如图6所示。

图6. 串联 MULE ConOp 以扩大洞穴勘探范围

对月球坑的基本科学了解是约束熔岩流热力学和 mare 阵地理论的关键。目前尚不清楚月球熔岩管或洞穴是否作为冷阱或储层 ,为可能的挥发分积累,但这种潜在的积累 - 即使是更难处理的挥发分(例如,含硫矿工- als) - 可能产生宝贵的水冰沉积物。此外,地貌调查是选址的一个重要组成部分,因为坑、斜坡和地形的特征对于确定通往坑的田野穿越和接近路线的位置至关重要。

我们的科学溯源矩阵如表 1 所示。在任何基础设施建设或就位之前,月球侦察和场地表征是必不可少的。为了进一步了解月球坑的起源、背景和潜在利用,我们概述了一个地点表征方案,其中包括

场地特征将确定

表1 Leto 任务概念的科学溯源矩阵

| 科学的目标 | 测量目标 | 测量的需求 | 仪器 | 仪器的需求 |

|---|---|---|---|---|

| 遥感(包括雷达) | 区域地质、地理信息系统制图 (GIS) 和土地利用场地开发规划 | 成像,高光谱/空间决议 | 广角成像,辐射计(微波或 sub-距离轨道毫米)或热发射场地开发规划光谱仪,高光谱/空间分辨率大气探测,侧视雷达(SLR),激光雷达,高度计 | 高分辨率在轨成像 |

| 原位传感 | 利用 ISRU 技术 | 显微成像 (MI) 尺度图像,作文 | 雷达(包括探地的(GPR)),剖析仪,激光雷达,化学扫描,分析仪 | 高分辨率原位成像 |

| 质谱分析 | 分析化学;天然气库存 | 高真空 | 四极质谱仪(QMS)(残余气体分析仪) | 商业银行现有的货架(COTS) |

| 风化层和挥发性分析 | 月球风化层的特征模拟的 | 气体渗透性测试,粒度 ana-裂解,显微成像(MI)比例图像,构图 | x射线衍射、近红外光谱、质量光谱学 | LCATS-1 gen-的发展通用模拟,饲料-3D打印库存 |

| 地形和 morpho-逻辑描述 | 地图 2000 米邻近地带 | 多光谱数据绘制成分图要绘制的信息和雷达数据表面形态 | 雷达,多传感器数据融合 | 网格单元的地形图间距 <1米(厘米-规模成像) |

以下各节将阐述本项目的关键方面。

遥感测量是了解 MHP 和其他月球坑区域地质的基础,这些坑现在有数百个 (Haruyama et al. 2009;Robinson et al.2012;Wagner & Robinson 2014, 2015) 。表 2 总结了与 MHP相关的一些可用数据集。月球矿物学制图仪 (M3) 光谱仪搭载在印度空间研究组织 (ISRO) 于 2008年10月22日发射的月船1号 (Chandrayaan-1) 月球轨道器上 ( 该任务在 2009年8月提前结束 ) 。其光谱范围为 0.43 ~ 3.0 μ m ,尽管任务提前结束,但仍获得了 95% 的月球 表面数据集 (Green et al. 2011),包括马里尤斯山火山复岩 (Besse et al. 2011) 。雷达探测由SELENE 表明,在 MHP 以 西有一个长度约 数十公里的巨大地下空洞 (Haruyama 等,2017) 。通过激光雷达扫描从地表以下进入坑内的探测器来确认这个扩展的空洞,将确认这个熔岩管的存在,并为月球火山活动提供更深入的理解。激光雷达扫描还将收集坑的 3D 点云,以建模其几何形状,质谱仪可以检测到演化的气体 (Patrick et al. 2012, 2013) 。

表2 月球数据集

马略山全球和区域地图 Global and Regional Marius Hills Maps

| 数据 | 任务 | name | 空间分辨率 | 源 |

|---|---|---|---|---|

| 全球马赛克 | 月球轨道器 | Lunar Orbiter | 60 m pixel−1 | USGS |

| UVVIS 全球地图 (五个波段和RBG) |

克莱门泰 | Clementine | 200 m pixel−1 | USGS |

| UVVIS 750nm 滤镜反照率图 | 克莱门泰 | Clementine | 100 m pixel−1 | USGS |

| 温度图(占卜者辐射计) | 月球勘测 轨道飞行器 |

LRO (DLRE) | 1/128 deg | PDS |

| 地形图 | 罗拉 | LRO (LOLA) | 470 m pixel−1 | PDS |

| GLD100 WAC 全球 DEM | 月球勘测 轨道飞行器 |

LRO | 100 m pixel−1 | 亚利桑那州立大学 |

| 合成孔径雷达 | LRO Mini-RF | 15–30 m pixel−1 | PDS | |

| 月球矿物学制图仪(M3) | 月船一号 | Chandrayaan-1 | 70–150 m pixel−1 | ISRO/PDS |

| TiO2 全球分布图 | 克莱门泰 | Clementine | 100 m pixel−1 | USGS, Lucey et al. (2000a) |

| FeO 全球分布图 | 克莱门泰 | Clementine | 100 m pixel−1 | USGS, Lucey et al. (1998) |

马略斯山 DEM Marius Hills DEM from NAC Frames

| Lat/Lon | rms Error | No. Stereo Pairs | Total Coverage (km2) | Source |

|---|---|---|---|---|

| 14° N, 304° E | 3.80 | 3 | 388 | USGS |

Marius Hills Pit Select LROC NAC Images

| Image | Slew Angle (°) | Incidence Angle (°) |

|---|---|---|

| M122584310L | 0.00 | 28.08 |

| M114328462R | 6.80 | 61.38 |

| M133207316L | 29.13 | 82.84 |

| M137929856R | 42.86 | 33.79 |

| M155607349R | 8.69 | 12.52 |

Marius Hills Select Gravity (GRAIL)

| Calibrated Data Record 校准数据记录 |

Instrument 仪器 |

|---|---|

| 5214_MED_RES | Lunar Orbiter 80 MM Focal Length Camera 月球轨道器 80 毫米焦距相机 |

图7 是用于初始光谱和地形分析的联合配准图像合成图。MHP 的光谱和地形分析将利用多个数据集 (例如高分辨率和彩色成像、激光测高仪、雷达制图、温度制图和矿物制图)来 (i) 描述区域火山活动的风格, (ii) 描述地貌特征和风化层属性,作为了解 ISRU 潜力的关键,以及 (iii) 了解 MHP 作为机器人和人类勘探的潜在着陆点或基地的适用性。我们可以根据月球颜色比图像的组成和成熟度来解释其光谱响应。例如,Lucey 等人 (1998,2000a,2000b) 创建了产生 FeO 和 TiO 的算法2 地图。与其他月海相比,马里尤斯山的月海单元的钛含量相对较高 (Lucey et al.1998;Weitz & Head 1999;Lucey 等,2000a)。

图7. MHP的遥感数据库演示(用黄色三角形标记的位置)。上面是高分辨率LROC全色图像(细数据条),下面是两幅滤波处理后的 Mini-RF 图像的马赛克图像(细线显示横向图像范围),背景图像是LOLADEM。虽然大多数数据的协同配准步骤是成功的,但SAR数据(Mini-RF)表现出各种失真。例如,左边的图像被平移到北方,但是右边的图像被旋转或缩放不同。SAR元数据表明,它们是(i)在不同的日期获得的,(ii)在大入射角下获得的,(iii)在不同的模式下(上升/下降)获得的。数据来自 PDS 地球科学节点。

LRO 具有与基本光谱和地形分析最相关的仪器载荷。月球轨道器激光高度计 (LOLA) 提供了精确的全球月球地形模型和 大地网格,可作为月球高程评估的基础 (Smith et al.2007) 。 LROC 包括两个 NACs ,用于提供5公里测绘带的0.5-2.0m 尺度全色图像,以及广角相机 (WAC),用于提供60公里测绘带内7个色带的100m像素尺度图像 (例如,Robinson et al. 2010;Scholten et al. 2012) 。NAC不是作为一个立体系统设计的,而是通过从两个轨道获取的图像获得立体对。LROC NAC 左右图像对可以进行正交化校正和镶嵌,从而创建 dem (Tran et al. 2010;Burns et al. 2012) 。预言者月球辐射计实验 (DLRE) 是一个 9 通道推扫式测绘辐射计,观测发射的热辐射 (7通道) 和反射的太阳辐射 (2 通道) 。0.3-400μm之间,空间分辨率约 160×320米,距离 50公里的名义任务轨道 (Paige et al. 2010) 。预言者数据可以提供以下信息: 对比岩石和风化细粒之间的热物理性质、月球表面岩石的面积分数和大块硅酸盐矿物学 (Bandfield et al.2011) 。 Meyer & Hurtado(2011, 2012) 描述了一种利用 DLRE热惯性数据探测月球下熔岩管的可能方法。LRO 微型射频(Mini-RF) 仪采用混合极化结构测量月球表面返回散射特性,Nozette 等人 (2010) 对此有详细讨论。

许多其他的科学目标也可以通过这种 MHP 的原位探测来实现,包括使用红外激光光谱来表征过去的熔岩就位位置、古风化层和碎石堆的组成。光学和x射线光谱技术将测量地下古风化层和局部地表风化层之间的差异,而碎石堆图像将为崩塌建模提供数据。其他调查将包括确定地下辐射剂量和尘埃颗粒影响的实验,以及为提供导热模型而进行的壁温测量。

了解月球风化层的机械特性对 ISRU 和建筑宜居概念的发展很重要,例如使用风化层作为 3D 打印结构的原料,或用 a包围一个月球天窗坑加压穹顶 (Patrick 等,2014年)。这将有助于解决月球天窗是否可以加压使其适合居住的问题。仅在天窗坑上放置一个圆顶帽的直观方法存在几个问题,包括气体扩散、基岩断裂和干燥的风化层。

商用现货(COTS)四极质谱仪 (QMS) 残余气体分析仪已成为监测真空系统清洁度和在实验室过程中进行分析化学的重要工具。QMS 可以被认为是两个主要的子系统: 气体处理和分析仪。该分析仪为QMS,只能在高真空环境下工作。这种类型的 QMS 属于被称为残余气体分析仪 (RGA) 的一类。由于其小的足迹,尺寸和成本,RGA已经使大质量范围 (1-300 Da)的背景气体监测在实验室中司空见惯。

月球表面的气体研究始于阿波罗12号、14号和15号(Johnson 和埃文斯1974年)期间部署的冷阴极仪表实验CCGE)。1969年11月,阿波罗12号 CCGE 的运行揭示了着陆点的污染,不仅使压力表达到数小时的饱和,而且还记录了与登月舱舱减压相关的压力特征(Johnson 等人1970年),以及宇航员背包内的冷却水使压力 表达到饱和 (Patrick& Mandt 2016) 。最近的月球模拟实验结果表明,更多的挥发物从其中释放出来机械颗粒对颗粒接触比来自照明引起的干扰(Patrick et al.2015)。除了航天器燃料燃烧造成的场地污染副产品和放气设备,模拟月球风化层扰动的实验表明,可检测到的天然气体是由来自车轮、钻头、探测器和宇航员的脚步。因此,我们知道没有比质谱原位分析化学能力更好的方法来探测月球表面环境,我们认为这是在超高真空(UHV)条件下表征天然气体特征的唯一合适方法,以便在即将到来的勘探和 ISRU 月球表面运动中,将这些气体从人工来源中分离出来。

搭载在航天器上的质谱在行星大气的分析化学方面有数十年的成功记录。从地球大气的大气探索者(Burgess & Torr 1987) 到金星的调查(Hoffman et al.1979; 尼曼等1980年)、火星(Stern 等2015年)、木星(尼曼等1996年)和土星系统(尼曼等 2010年;Teolis et al. 2017;Waite et al.2018),质谱分析已经确定了行星大气中的主要气体和痕量成分。月球环境中的质谱分析始于阿波罗15号(1971)和16号(1972)指挥服务舱(Hoffman 等等人1972)上的月球轨道质谱分析实验。最近,月球大气和尘埃环境探测器(LADEE)用中性质谱分析(NMS)从轨道上探测了月球外逸层6个月(2013-2014年),并在已知的微流星体流期间检测到水汽和二氧化碳的特征升高(Benna et al.2014)。然而,到目前为止,部署在月球表面的唯一质谱仪是1972年12月阿波罗17号期间部署的月球大气成分实验(LACE)。该仪器确定了月球外逸层中的放射性氩气(40Ar),以及着陆点的污染物(Hoffman 等,1973年)。

在月球表面,40Ar已被测量,并作为40K(τ1/2 = 1.28×109年)。1972年12月,阿波罗17号着陆点首次测量了月球外逸层的这一主要成分(Hodges et al. 1974;Hodges1975年)。类似 COTS RGA 的 QMS 将不仅涵盖已知的天然放射性成因的地下演化40 Ar还可以监测可能被发现的任何较重的气体分子的释放。这些将超出阿波罗17号期间部署的有限质量范围的LACE,这些仪器还将履行重要职责,监测来自航天器推进器、人类生命维持系统和部署设备的人为污染,以及上述由于资源勘探和勘探工具和设备对月球表面的机械干扰而释放的天然气体库存。

这样的MHP原位任务不仅将提供十年级的调查级科学(NRC(国家研究委员会)2007年、2011年),而且还将为“参考任务”提供踏脚石人类探测月球的基本工程和技术发展(Dorrington et al.2018)。在没有耗尽或完全破坏局部浓度的空间风化过程的情况下40在月球上层风化层中,Ar和其他挥发性物质(如P、Na、K、Zn、Hg和S)的浓度在壁内、囊袋内或月球熔岩管深处的冷阱内增强,在这些地方可能有挥发性物质的积累,这并不是不可想象的 (Watson et al. 1961; 阿诺德1979;Pieters 等人 2009;Haruyama et al. 2011) 。这些年代久远的矿床可能提供古宇宙的标记物在完全不受任何风成力、板块构造或生物群系干扰的环境中记录。

了解月球表层的渗透性和流动特征对于可能的水回收和利用具有重要意义。使用先进仪器设备测试各种月球模拟物的研究已经调查了用于水回收的模拟物的气体渗透性 (Toutanji et al.2012)。其他涉及月球表面气体交换过程的月球事件,如火箭发动机废气流入月球土壤,以及火箭可能污染风化层(克莱格& Jolliff 2012; 克莱格等(Clegg et al. 2014),也启发了使用越来越复杂的设备测试月球模拟器的研究,如JSC-1A(约翰逊航天中心 ;LaMarche et al. 2011)。

我们的团队使用 JSC-1A 月球土壤模拟物进行了一系列初步的渗透性测试,结果表明,在设计类似于月球表面的实验室条件下,气体和流体发生了显著的渗透性 (Patrick 等人2013、2014、2015;Necsoiu et al.2018;Patrick等人2019年)。我们的实验与月球表面的类比也有局限性。当真空被抽到模拟体积的低压一侧时,不仅是这个下游体积被抽走,而且模拟体积内的夹带大气气体也被抽走。

风化层模拟研究是量化地质力学特性所必需的,也是ISRU 技术的重要组成部分,包括用于栖息地设计和行星建设的 3D 打印制造。为了帮助满足航天工业对模拟物日益增长的需求,我们开发了一种通用的月球风化层模拟物 LCATS-1,以月球洞穴模拟试验场项目命名,并在 Hooper 等人(2020年)中引入。LCATS是Hooper等人(2017年) 、Ximenes等人(2019年)和Ximenes等人(2019年,2020年)描述的一个空间干项目,该项目在月球任务背景下使用机器人技术和地面模拟物。LCATS 的其他组成部分包括月球灰尘环境和 ISRU 技术,用于风化层模拟研究和制造,用于栖息地设计和行星建设。